Underground Magazine Archives

雑誌文化研究互助

【ぼくら語りの起源】高宮成河「なぜ ぼくらは それでも まんがを読むのか?」(所載『まんがジャーナル』創刊号/1973年5月4日発行)

要約:なぜ、ぼくらはそれでもまんがを読むのか?

コミックマーケット創設メンバーにして「迷宮」の御意見番(バックボーン)でもあった高宮成河は、迷宮結成以前の1973年、批評同人誌『まんがジャーナル』を創刊した。その巻頭辞「なぜ ぼくらは それでも まんがを読むのか?」で彼は「まんがは面白いから読むのではなく、“まんがであること”自体が読む理由だ」と述べている。

また、そうした意識を内在化させた自分たちを“純粋まんが世代”と位置づけ、「ぼくらはまんがであり、まんがはぼくらだ」とまで言い切った。

批評を抜きに、まんがと分かち難く結びついたこの感覚は「まんが世代を自任するまんがファンが何であり、また何をなしうるのか」を運動理論として取りまとめた「迷宮」のマニフェストにして初期コミケットの理念でもある「マニア運動体論」の原型になったと推測される(亜庭じゅん主筆だが、高宮による助言も相当あったという)。

以下、要約と本文を掲載する。「ぼくらのまんが」はここから始まったのだ。

①まんが批評への違和感から出発

高宮は冒頭、「まんが批評なんて必要ない」とする大方のファンの声を紹介しつつ、自らが文字だらけの『まんがジャーナル』をつくる動機を説明する。

批評を否定する声の裏には「今までの評論は面白くなかった」という不満があり、実際はファン同士が熱く語り合っている。そのことから、既存の評論とファンの実感との間にズレがあると主張する。

②そのズレの正体:「純粋まんが世代」としての自覚

評論家たちと自分たちの違いは、まんがを同じ意味で所有できていないことにある。

高宮たちは「まんががオモシロイから読む」のではなく、「まんがだから読む」。優れているかどうかではなく、まんがであること自体が読む理由となっている。

③「まんがこそ」という感覚:まんが化した精神の自覚

彼らは、ある朝ふと、自分が「まんが的精神」に覆われていることに気づく。そして、まんがを読むというより、まんがそのものになっていると感じている。

そうした感覚の中で彼らは、「まんが」という言語で構成された世界を内面化しており、それが彼らの現実=「第二のリアリティ」を成している。

④「第二のリアリティ」とは

-

まんがについて語り合うファンの間にだけ成立する特殊なリアリティ

-

ラーメン店で立ち読みするような“たかがまんが”という醒めた視線も内包

-

まんがにどっぷり浸かりながら、それを突き放して見る自分もいる——二重性

⑤ズレを生む3つの論点

評論とファンのズレは、次の3点で生じていると高宮は述べる。

-

評論の背後に「第二のリアリティ」があるか

-

扱う作品が「まんがであること」をベースにしているか

-

「たかがまんが」と言えるような、醒めた視線を持っているか

つまり、現実のリアリティ(政治・思想・芸術性など)だけでまんがを評価する姿勢は、ファンの実感と決定的にズレている。

⑥ファンの資格:まんがと一体化した世代

高宮は、まんがを「共犯関係」として語る言説(当時の流行)すらも否定する。

「ぼくらはまんがであり、まんがはぼくらだ」とまで言い切る。そこに“犯”の意識すらない。ただひたすらに、まんがと無媒介に結びついているのだ。

⑦「まんがエリート」としての意識と「第一のリアリティ」不要論

「まんがが自分のために描かれている」くらいの意識で作品を読むのが、まんが世代の感覚。現実の社会性や芸術性は“第一のリアリティ”にすぎず、自分たちの中に構築された“第二のリアリティ”こそがまんがを支える基盤である。

⑧結論:「なぜ」という問いは不要

「あしたのジョー」が終わっても、まんがだから読む。作品の出来・不出来を超えて、「まんが」であることそれ自体が読む理由。だから、問いは無用。「ぼくらは それでも まんがを読むのだ」——それが答えである。

補足

高宮は、評論に否定的なのではなく、「まんが世界を内側から語る批評」が不在なことに問題意識を持っている。そのため「まんが=たかがラーメン」という比喩を冷笑ではなく肯定的に用い、二重の感覚を受け入れる懐の深さも本稿では示されている。

以下、本文。

(所載:どくろ仮面社『まんがジャーナル』Vol.1/1973年5月4日発行)

題名に反して、この文章はまんが批評のことから始まるのだ。何故かと云えば、まんがジャーナルは御覧のとおり文字ばかりで、まんがに関するゴタクをいろいろ並べている小冊子だ。そしてぼくの限定されている、まんがに関するつき合いの中での大方の意見と云えば、「まんがに関する批評なんて必要ないサ、要はまんががオモシロけりゃいいんだ」というヤツなので、一応ぼく、あるいはぼくらがどうして、どんな立場でこの本を創ったかを説明する必要があると思うからだ。

上記の意見の裏ガワには、まんが評論(又は批評、又はゴタク)の全否定ではなく、ただ単に今まで発表されてきた、いわゆるまんが評論なるものは全くオモシロクないという気持があるような気がする。現にそう云う人間に限って、同様のが二・三人集まると、かなりノッてまんがについて話をしている。つまり手短に云うと、横行しているまんが評論と、ぼくらがまんがについて考えたり感じたりしていることと、かなりのズレがあるということだ。

では、そのズレは一体どんなものか?と考えてみれば結局のところ、彼ら(評論家諸先生)とぼくらとは、まんがを同一の意味で所有できない。云い切ってしまえば、ぼくらは面映ゆくも純粋まんが世代であり、彼らはそうじゃないということになるのだ。

さてそれでは彼らとぼくらとはどう違うのか、と云っても、ぼくらは彼らをよく知っているワケじゃないから、主にぼく、あるいはぼくらについて云いたいと思うんだ。よく知らない彼らを引きあいに出して、よく知らないことを云っても仕方ないじゃないかというムキもあるかも知れないが、現実に彼らのまんが評論とぼくとの間にズレを感じていて、そのズレの内容はこうじゃないかナという風に考えているだけなので、アシカラズ。いよいよ本題に入る。ぼくらは大量に発表されるまんがを買い読み、立ち読み、貸り読みして消化し、消化しつつある世代だ。別になんていう理由はない。ただ、それがまんがである限り消化し続けている。ここで「マンガである限り」という言葉が重要だ。

突然、引用を開始する。

現代において、自己を表現するために、我々が、たちむかう芸術は多様多種である。それは絵画であり、文学であり、映画であり、カメラであり、音楽である。そしてここに明確に漫画が加わるのだ。かつて「漫画など」と云われた(今でも30以上の老寄連はそう云うのだ)ものは、いまやわが世代にとっては「漫画こそ」なのだ。*1

「漫画など」から「漫画こそ」への推移。つづめて云えばこうなるのだが、この言葉に含まれている或る種の気負いを別にして、こんな風な認識が、当然の事として、逆に云えば認識されるまでもないから、ぼくらは純粋まんが世代と云い得るのだ。ぼくらは特定の作品、各様の意味で優れた、あるいはオモシロイ作品のみを(勿論、優れている、オモシロイとは認めながらも)それだけの理由で読んでいるのではない。それよりも、もっと大きなエモーションで、それらが他ならぬ「まんが」だから読むのだ。簡単に云えば、そのまんががオモシロイ、オモシロクナイというのは二の次だ。最初にそれが「まんが」であることが必要なのだ。

ぼくらは、ある晴れた朝突然に、まんがが自分にとって、あるものからあるべきものに変化しているのを自覚して、ガクゼンとするのではなくニヤリとする。そして自分とまんがとがイヤラシイ程ピッタリくっついているのに気づいてヒヒヒと笑い出す。文体を変えれば、その時ぼくらは、日々消化されるまんが作品を材料に、そしてすでにまんが化してしまった精神によって支えられる或る透明な結晶化した世界を所有し、またその世界に所有されてしまっている、ということになる。

その世界は、「まんが」という言葉をベースとして総ての意味と価値が決定される。解りやすく云えば、まんがファンが、二・三人集まって、マンガについて談合しているとする。(別にヨタ話でも構わないのだが)そいつを離れて眺めると、彼らだけの世界を構成してるのが解る。それは彼ら、当人どおしの間にのみ(換言すれば、まんが世代にのみ通用する)話の内容を意味づける特殊なリアリティが存在するということだ。そこで、この特殊なリアリティを、ホイジンガが、遊戯という純粋で透明な世界に名づけたように「第二のリアリティ」と呼ぶことにする。別に気どってカッコよく「第二のリアリティ」と云わなくてもいいと思うのだが、或る概念に対する適当な条件がなくちゃ先に進めないので、当分これで押すことにするのだ。

「第二のリアリティ」について注意することがある。又々引用すれば、

まんがはラーメンか、という疑問があります。まんがとは、中華料理屋に入って、そこでつんである雑誌を、ラーメンをすすり、おつゆを飛ばしながら見るものか、ということです。或る意味では、まさにその通りだ、と云えると思います。痛烈な反語の意味で“たかがマンガじゃネェか”とほざいてみるのも我々に取っては必要なのではないでしょうか。*2

という、はなはだ醒めた意識が、「第二のリアリティ」の底には或るということである。「第二のリアリティ」の中に居る時のぼくらは殆ど二重人格者だ。「第二のリアリティ」つまり、まんが世界に頭までつかっている自分と、そんな自分を醒めた目で見ている自分とが、ほぼ同時に存在している。「たかがマンガ」と云いながら、その言葉に或る重さをこめて使用している筈だ。

さてここでようやく、先行横来する各まんが評論にもどることができる。それらとぼくらの間にあるズレは、つまり(一)この「第二のリアリティ」が各評論の言葉の裏にあるかないか、(二)又は、各まんが作品を扱うのに、そのベースとして「第二のリアリティ」が存在しているのか、(三)それに加えて「たかがマンガ」と云える醒めた目を所有しているかどうかによって発生してくるのだ。くだいて云えば、まんがが民衆の武器であるだの、戦後社会と漫画だのといった、現実のリアリティのみをベースとして、まんがを評価・評論するといった態度は、ぼくらにとってもはやナンセンスなのだ。とは云っても、ぼくらはそれらの態度を全く否定しようというのではない。問題は、まんがを現実のリアリティのみを基準として、評価・評論するというところにある。

もっと砕いて云うなら、ある一つのまんが作品を優れているというだけの理由で批評・評価したなら、つまり例を挙げれば、一人の美術評論家がカムイ伝を、美術的、文芸的、思想的etc.に優れていると批評したなら、それはぼくらとは決定的にズレているのだ。彼がカムイ伝を優れていると認めると云うことは、云いかえると、カムイ伝が彼の精神世界の一角に有意味な位置を占めるということだろう。しかし、その精神世界が、美術的、文芸的、思想的etc.なもので、まんががその要素として構成する世界でない限り、その批評・評価は、ぼくらとは永遠に無縁だ。そしてそのような批評をぼくらは僭越だと決めつける。どのような資格で?

ぼくらは、まんがをあるべきもの、共通言語として自覚しているということと、過去から現在まで、それが優れている・いないに関わらず、まんがだからこそ読んできたということ、加えて現在、自分の存在の主要素として、まんがという語を軸とする世界を所有しているということにおいてだ。

ぼくらは、まんがとぼくらとの共犯関係という言葉*3も振り切ることができる。ことさら共犯などという、まんがとぼくらとの間に電位差をつくり出し、使用しなくとも、ぼくらはまんがとはもうスキマなくくっついているのだ。共犯という言葉は醒めた、或る行為が“犯”であると認識する意識という内容を含んでいる。ところが、ぼくらは、まんがと一緒に行動するだけなのだ。一緒という言葉はもうここでは使えない。ぼくらはまんがであり、まんがはぼくらなのだから。つまりぼくらは全く“犯”を意識しない。イヤしなくてもいいのだ。たとえ、他者が側で見ていて、それは“犯”だと云ったとしても……。それに開きなおって云えば共犯関係なんてコトバは、まんがに対して使用するにはイササカおおげさすぎるのだ。

又もや危険を覚悟で云い切ってしまえば、まんがに関して「第一のリアリティ」は必要ではない。「第二のリアリティ」をベースとして、発表されるすべてのまんが作品は、ぼく個人にのみ発表されている。ぼくは絶対君主の立場ですべてのまんが作品に臨むのだ。だからぼくらは、純粋まんが世代であり、エリートなのだ。

「あしたのジョー」が終了して、他に見合うだけの看板作品がない少年マガジンは、ある程度、発行部数が減少するだろう。しかし他ならぬそれがまんがだから、なお読みつづけている人達、その人達は「あしたのジョー」を読みつつ、それ以上に「まんが」を読んでいたのだ。そしてその人達は、ぼくらと世界を共有している。

なぜ ぼくらは それでも まんがを読むのか?

その答は、いささかギマンめくのだが、「なぜ」という言葉は、ぼくらには必要ない。ぼくらは それでも まんがを読むのだ。と云えば、それで十分なのだ。

了

'73・4・29・朝

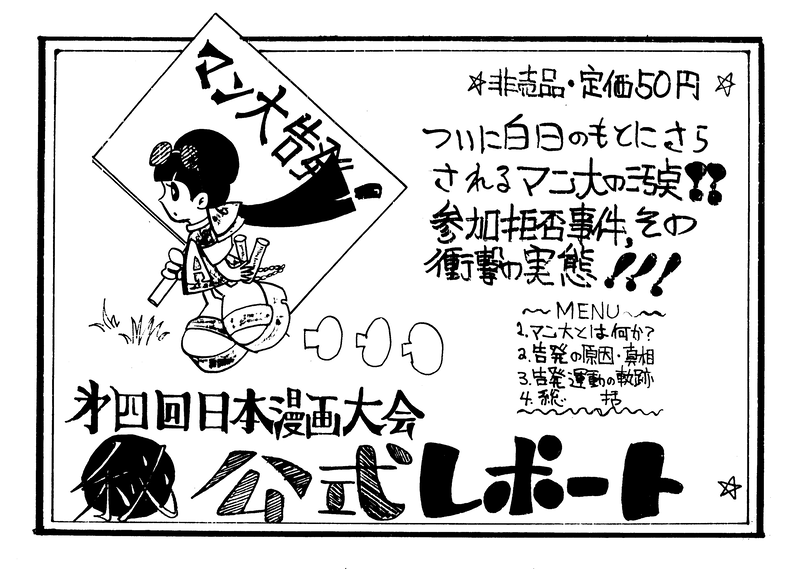

【漫画大会を告発する会】第4回日本漫画大会㊙公式レポート:ついに白日のもとにさらされるマン大の汚点!! 参加拒否事件、その衝撃の実態!!!

第4回日本漫画大会㊙公式レポート

ついに白日のもとにさらされるマン大の汚点!! 参加拒否事件、その衝撃の実態!!!

☆非売品・定価50円☆

- レポート発行の意義と目的 ★マンガ大会を告発する会★

- マン大とは何か!?—その堕落の過程

- 告発の背景事件の真相—マン大はかく語った—

- 告発運動の軌跡ー第4マン大から第5マン大へー

- 総括に替えて―第5回マン大に注目せよ!―いよいよ出るマン大の解答! 果たしてその内容は…!?

- 第五回漫画大会レポート

- 第五回漫画大会委員長の反論「新仁義なき戦い『地平線がギラギラ編』または『いつかギラギラする日』編」(解説/宮倉康三)

レポート発行の意義と目的 ★マンガ大会を告発する会★

私達が、ここに非公式レポートという名で、伝えようとしているのは、日本漫画大会(通称マン大)が昨年起こした、マン大参加拒否事件の真相と、その告発運動の経過です。

マン大を知らない人は勿論、マン大に参加した人ですら、この事件については殆ど何も聞いてはいないと思います。そして何をそんなに騒ぐのかと、けげんな表情をされるかもしれません。告発などという大仰な言い方は、政治的でありすぎ、楽しみやなぐさめをファン活動に求めるあなたには、うさんくさいものに映るでしょう。

しかし、私たちは、あえて告発という言い方にこだわりたいと思います。マンガというものへの私達の関わりの歴史が、そこに入ることへ、ある種の純粋さと、真摯な熱っぽさに依っていたことを思い出して下さい。マンガファンは皆仲間という幻想を、未だに抱いている訳ではありませんが、しかし、その幻を侮辱することは許せないのです。

ファンがマン大を批判したという理由で、そのファンの参加を高圧的に拒否した今回の事件は、そうした、マンガファンの「幻」への挑戦であり、マンガファン全体を冒涜するものです。そう考えて、私達はこのレポートを公開し、できるだけ多くのファンがマン大問題に目を向けるよう働きかけたいのです。あるいは、私達とは違った結論をあなた方は出すかもしれません。しかし「考えた」という事実は残り、私達は、それを貴重に思うのです。

マン大とは何か!?—その堕落の過程

72年夏、第1回日本漫画大会は漫画グループ連合の位置を確立する事、及びファン間の交流を深めるという目的で開催されました。グループ紹介、作家のお話(質問会)、フリートーキング、アニメ、ファン賞の発表、オークションなどが壇上で行われ、別室やホールではファンジン即売や原画展示、古本即売が行われるというのが一回以来ずっと続いているマン大の企画です。――それまでファンが一堂に会したりする機会はほとんどなく、COMとぐら・こんのつぶれた後を担うものとして期待が寄せられました。だがそれは結局、期待することを続けることでしか評価できないものになっていきました。

さて、グループ連合の規約にある通り、漫画大会では原則として5つの事を行うとなっています。

①ファン同士の交歓

②漫画家・編集部との交流

③漫画ファン賞及び、漫画界に功績があったと評議会で認めた人の表彰

④当連合の活動報告

⑤その他連合の目的にかなったもの

――とあり、一般ファンに開かれた大会であると明言しています。しかしその中の③に関してはグループ連合委員長の2・3分のスピーチを除けば、百万以上の金が動く漫大の会計報告すら一度もされていないのが現状です。

そして第二回目からはグループ連合の手で運営され、今年は第五回目が開かれるのですが、その間に漫大はその位置を失墜してゆきました。

一つには内容がつまらなくなっていった事(作家が来なくなったの含めて)少女マンガファンの増加と共に、対象の見めを誤った事、各種イベントが増え、唯一のものではなくなった事などからくるものです。

しかし問題はそのつまらなさが単なる企画内容の貧困からくるものではなく、運営委員会内部の楽屋落ちの台頭(BNFの問題も含めて)とそれに伴う目的意識の低下が関係しているのです。ファンの手によるファンの大会――あくまで全てのマンガファンの交流、情報交換等々参加者全員でつくりあげるマン大の理念は、そのうち薄れ、一部の運営委員の私物化の様相を呈し始めました。

それは「あなたの積極的参加が望まれるのです」と毎回唱える御題目への答えが少なかったこともありますが、開く事はアリバイに一部役員が独走を始めたのです。それにつれて不手際も多くなり、明らかに大会は希薄化、形骸化していきました

特に第三回目における警備の問題(黒メガネをかけ、ヌンチャクをふりまわし高圧的に命令する役員)は、単に大会がつまらなくなったというだけでなく、不快なものですらあったのです。企画も過度な役員紹介等、楽屋落ちが多くなり、公式レポートすらその手の冗談の場と化し、本来なら当り前の内容等のレポートもおざなりにされるに至って、一般ファンにとっておもしろいだけでなく、開かれた大会という意味すら失い始めていったのです。

そしてその独走は第四回目に至って極に達しました。フリートーキングの時間はなくなり、ファン賞投票をもて遊ぶ委員長の態度、及びこのレポートの焦点となっている参加拒否事件などです。場の提供を謳っていた漫大は自らの存在理由を否定したのです。

それについて出された質問、要求等の漫大側からの答えは未だだされないまま、準備はすすめられてゆきました。そして、全てのマンガファンの為に開かれたマンガファンの手による大会というお題目が空々しく響く中、第五回漫画大会が今、開かれようとしています。

今一度、漫画大会の意味とその持っていた可能性を問いかけるとともに、マンガファンとして考えてみる必要があるでしょう。

告発の背景事件の真相—マン大はかく語った—

事の起こりは、第四回漫画大会に参加申し込みをした、あるマンガファン(仮にAさんとします)に、漫大から送られてきた書状にあります。

そこには礼々しく「第四回漫画大会参加費の返金について」と記されており、以下の事が付記されていました。

昭和五十年六月十二日に第四回漫画大会の参加申し込みをいただきましたが、当委員会協議の結果、下記の理由から、あなたの今大会への参加を認めないことに決定しました。よって、大会参加費四千四百円は全額返金いたします。記――

①漫画大会開催目的にそぐわない意識を持つ者の参加は認められない。

②昨年も同様の問題があったが、その時は保留とした。

③上京の口実に漫画大会を使うなどとは、運営委員に対する侮辱もはなはだしい。

――この仰々しい「漫大委発3号」と記され、日本漫画大会運営委員会印と押された形式ばった書状は、このファン(Aさん)が出した参加申し込み状に書かれたコメントが原因となっていました。そこに書かれたものを原文のままひろってみましょう。

「つまらなくなる漫大、ことしこそは……と期待ちょっぴり持ちながら裏切られるであろうことを予感しながら参加します。何とかならぬの?」

「私にとって上京のいいわけにすぎないけど、主催者側のYouには漫大の意義は何?」

「汽車の時間の都合で、2日目は2~3時頃にはひきあげねばならないのですが、最後にやるのはオークションですよね、オークションには私、用はないのだ。」

また書状の②に「その時は保留した」とある如く、第三回漫大の申し込み書にAさんが書いたコメントも問題となっているようです。何故なら後に申し込み書の返却を頼んだ時、前年の申し込み書のコピーも一緒に戻ってきたこともそれをさしています。

そこには――

「合宿のみ参加は認めない……というのでしたら、No.5(合宿27・28日参加)にします。仕方ないから……その場合はその由、御連絡下されば即送金します。しかし大会は参加する気せんなあ、一回目は作家でつなぎ、昨年はアニメでつなぎ、今年はつなぐものなしetc.と巷にウワサが流れてますよ。せっかく、あれだけの人間を集めるんだもの、主催者側でしっかりとした企画を組んでおけばかなり実りのある事が出来るでしょうに『参加する意欲があるならそこで何か参加者がすべきだ。』等とそちらでは言ってたけど、そりゃ無理ってもんでしょうよ主催者側であらかじめ何らかのお膳立てをするべきですよ。あつまれー!と言ったからには!」

以上に書かれたコメントが拒否の理由になったとみなければなりません。申し込み用紙に感想等(今までの大会についての)がない以上、参加者の意見はこういう形でいくことが多いはずです。それを用意していない漫大側には批判・意見は必要じゃないのでしょうか。問題はその姿勢になるのです。ましてや悪口(漫大の言い分では)に対して悪意をもって参加を拒否するというのはマン大の独善的な私物化を物語っています。

この後、拒否状に対して、Aさんは質問状を出しました。

つまり書状に書かれた三項目についてです。

①どのような点が、私はそちらの目的にそぐわないのでしょう?今年、家の事情で田舎へ帰って来ましたが、地方ではいわゆる仲間が少なく、帰省後は気楽にまんがの話を出来る友が身近にはいません。第2条によりますと、親睦と友好と相互理解を深めることを目的とするとあります。私の一体どこがそれにはずれるというのでしょう? 主催者のあなた方には、私のあの言葉、黒メガネの男の件が気にくわなかったとみうけられます。しかし、あのようにチェックチェックとうるさくしたという貴方の言い分もわかりますが、参加した方の身にも少しはなってみて下さい。楽しい気分がペチャンコですよ、あれは。公共施設である四谷公会堂をブッこわしたとか、そんな悪いことしたわけでもないし、ちゃんと分別を持った人間ですからね。参加者達に評判が悪かったからそう言っただけのつもりですが、もし以上の点だけで私の要求を却下したというならあんまりだ。

② 7/26―上野着 7/27―上野発>これが私の日程です。まるっきり漫大の為に上京するのに何故③のようなことがいえるのでしょう? 口実とは一体どの点についてそう言っているのでしょう? 土曜は仕事を休んで行くのに。以上よろしくご返答下さい。

それに対して漫大から何の返事もないまま、Aさんは第二の質問状を出し、その中で「今後マン大に参加する事はありませんのでご安心を」と書いた上で、申し込み書か、そのコピーの返金を要求しました。ここで初めて漫大側からのリアクションがあったわけです。それは事務局長・佐々木静雄からの質問状への答えとして出された手紙です。

以下全文――

「質問状へのお答えが遅くなりました事をおわびいたします。まず最初に申込書の返送の件ですが、申し込み書は残念ながらお返しできません。確かに漫画グループ連合の規約には申し込み書の返却には応じないという事は書いてありません。漫画大会の運営は大会運営細則にもとづいておりますので、それにより、残念ながら申込書はお返しできません。

しかし、質問状へお答えする際に、資料として必要ですのでコピーを同封しておきました。

『普通一般的にはこの様な場合、主催者側からの一方的契約破棄であり、それならば、その契約書である申込書を返送するのは主催者として当然の義務であると思います。』と書いてあります。しかし、今回のケースでは、契約する前の状態で拒否されたのではないでしょうか。という事で申込書は返送できません。

『黒メガネの男の件』が申込を拒否された第一の理由であるかの様に誤解しておられるようですが、それは大した理由ではありません。

『昨年の漫大にいた黒メガネのガードマン、態度がおーへいで気分を害した。あんなの今年は首にして他の人にしてよ。あいつをぶん殴ってやりたい位キライだ』とか『年々つまらなくなる漫大―……なんとかなるの?』や『私にとっては上京のいいわけにすぎないけど、主催者側のYouには漫画の意義は何?』という事を漫画大会への鋭い批判文のつもりで書いたのかもしれませんが、この様な文を申込書の端の方にちょこっと書くのは漫画大会への悪口を言うことに他なりません。

こういう悪意を持って漫画大会に参加するという事は『親睦と友好と相互理解を深める』という漫画大会の目的にそぐわないと考えられましたので『申込拒否』という形で漫画大会への参加をご遠慮願った次第です。

『年々つまらなくなる漫大……』『私にとっては上京のいいわけ』と申込書に記入してくる事は、漫画大会を成功させようと半年にわたって苦労をし、過労のあまり寝こんでしまうほど頑張っている運営委員や、徹夜を何度もしたり、会社を休んでまで大会を成功させようと運営委員、漫画大会の為にというだけでいろいろとやってくれる運営委員に対する、これらの委員の血と汗と涙に対する侮辱であると考えます。

私達は、漫画大会への批判など聞く耳もたぬ、などとかたくなな態度をとっているのではありません。ただ批判するには、批判するルール、礼儀といったものが存在すると考えています。批判のルールにはずれたものは、悪口となってしまいます。私達は悪口は必要としておりません。

資料として、去年の申込書、今年の申込書、葉書、手紙のコピーを同封してあります。もう一度読みなおし、なおかつ、拒否された理由が理解できないのであれば、もう一度お手紙を下さい。私達は何度でもそれに応えたいと思います。文中にいろいろと失礼の段があれば、お許し下さい。」――佐々木静雄

■佐々木静雄の手紙へのコメント!

考えてみればこの中にはおかしな箇所がかなりあります。「批判文のつもりで書いたのかもしれませんが…」ということは批判文である事を承知ながら、書き方(ルールを守らない)で悪口と見る。つまりは悪意を持って批判に対処するという陰険な態度を明らかにしています。

しかも、漫画大会に悪意を持つことはマンガファン全員への悪意であると問題をすりかえることによって「親睦と友好と…」という目的にそぐわないと断定することで、漫画大会の敵はマンガファンの敵という、オゴリにも似た一方的短絡を行なっているのです。

このゴーマンさは、「マンガ大会の委員の苦労にむくいる為、参加者は敬意を持って対処して欲しい」という態度、及び「年々つまらなくなる…」に対し、侮辱と言い切るその態度等々にあらわれています。ここには形式主義の嫌らしさと、それをアリバイにしてマチガイをごまかしてしまおうとする自己正当化がみられます。

しかも、「悪口は必要としておりません」とのうのうと書くこの思いあがりと閉鎖性に加えて「理由が理解できないというのであれば…私達は何度でもそれに応えたいと思い…」という、つまり自分等にはまったく非はないのだからと、はっきり言い切っているのです。だが彼等は質問状を何度も無視しているのですから、その誠意を感じとることはできるわけがありません。ここでの問題は、彼が全て「ルールを守らない」という点に集約させることで拒否を正当化し、マン大の意味、事態上のミス―それらの失態を全て後にかくしてしまうとしていることです。これらのことはAさんも感じたらしくかなり長文の手紙を再度送っています。そこでは「上京のいいわけ…」「黒メガネのガードマン…」等についてゆきすぎた言動であると謝罪した上で次のことを述べています。

■Aさんからの再度の質問状!

その1

「この場合に仮契約する前の状態で拒否されたのではないでしょうか」とありましたが、"契約する前の状態"とは不可解な。身近なところで就職を例にしてみます。

戸籍抄本・履歴書・身上書を提出し、学科試験、面接等を行ない、受験者が雇い主の要望にそぐわないと判断された場合、提出した書類を同封の上、不合格の通知をします。

参加拒否とは、この就職不合格と同等ではないでしょうか?何故なら参加申込書を返送したという事は、主催者をA、参加者をBとするならBよりAへの契約なのです。契約はA・B相互のOKにより初めて成立しますが、A及びBが相手の意に反しそれを却下する場合は、契約不成立として契約に際しサインをした書類を提出者に「残念ながら」をは私の要望にそぐわぬ者ですので」と返却する義務があるのです。

その2

「この様な文を申込書の端の方にちょこっと書くのは、漫画大会の悪口を言う事に他なりません。こういう悪意を持って漫画大会に参加するということは『親睦と友好と相互理解を深める』という漫画大会の目的にそぐわないと考えれましたので申込拒否という形で漫画大会への参加をご遠慮願った次第です。」

悪口=悪意と何故なるのでしょう。心情を紙面に表わしただけです。

人皆人間である限り感じる事は思う事は十人十色。私は只、こう思った事を不用意にもそのまま口走ってしまい、その点では確かに否は認められましょう。しかし口に出す出さないの差こそあれ、参加者達は千差万別の楽しみ不満を胸に集まり、そして散って行きます。結果的には「ぐち」「悪口」にはなってしまっていますが、その中にある真意・不満をどうして解ってもらえないのでしょう。それらを悪意として受けとり、この様な拒否をするならば、今後共、漫画大会の質的発展は望めません。低下はあっても向上はしないでしょう。

悪意を抱く者とは私流の解釈をしますと、この場合、参加にあたりよからぬ悪しき行為を行なおうとする者。不満を単なる悪口とし、そしてそれを悪意と何故断定するのでしょう? 参加するからにはより良きものを、より楽しきもの、よりすばらしきものであってほしいと願うのは、まちがっているのでしょうか?

その3

「年々つまらなくなる……」「私にとっちゃ上京の……」と申込書に記入してくる事は、漫画大会を成功させようと半年にわたって苦労をし、過労のあまり寝込んでしまう程頑張っている運営委員や徹夜を何度もしたり、会社を休んでまで大会を成功させようとしている運営委員、漫画大会のためというだけでいろいろやってくれる運営委員に対する、これらの委員の血と汗と涙に対する重大な侮辱であると考えます。

まず「私にとっては……」については前頁のごとく深く謝罪致します。これは私の身勝手な言い分であり、十二分に非があり、その様な者の参加は認められませんと、言われても当然の事かもしれません。しかし、何ら言明の余地はないのでしょうか。しかし、その後に続く文章は泣き事で貴方達の甘え以外の何ものでもないとあえて申します。私も過去に幾度もその様な集会を小規模ではありますが、行い、或いは手伝い、その都度上役にはニラまれイヤミを言われ、何日も徹夜を続け、時には仕事を休んでしまったり……。だから縁の下の力持ちの並々ならぬ苦労、単なる参加者達には決して解ってもらえぬ空しさはこの身で知っています。しかしそんな苦さ辛さを覚悟の上で自らむくわれぬ縁の下の力持ちになるのです、誰しも。それらを一般参加者達にだからといってかぶせるのは勝手な言い分でしかありません。そんな泣き事を盾にする位なら、いさぎよくやめてしまうがよい。辛いけれども今年もまたそして来年もまた…と開催する限りそれを決意し行動に一歩踏みだしたその瞬間から荒波を一身に受ける覚悟をあなた方はしなかったのでしょうか? 企画し、それを実行しようとする限り、よりよきものにする努力は主催者として当然の義務、「つまらない 何とかならないの?」とボヤくのが私の身勝手だというのなら「委員の血と汗と涙に対する重大な侮辱である」と、その苦労を盾にするのは数十倍もの身勝手でしかありません。何を泣き事言ってるのですか。

その4

私達は漫画大会への批判など聞く耳もたぬなどとかたくなな態度をとっているではありません。批判するには批判するルール・礼儀といったものが存在すると考えています。批判のルールにはずれたものは悪口となってしまいます。私達は悪口を必要としておりません。

それではその批判するルール・礼儀に収まったものとは具体的にどんなものでしょう。少々言葉が過ぎ乱暴になったものの、それを悪口といい、そしてその悪口を必要とせぬというならばあなた方は何を求めているのですか?と申しあげます。

乱暴な不用意な言葉を単なる悪口としてのみ解釈し、その底にある不満を読みとらず、ルール・礼儀などの言葉に収まるもののみを得ようとするならば、あなたがたは何も得る事はないでしょう。かすかな望みを持っているからこそ文句を言うのです。漫画大会の主催者である貴方達に悪意を本当に持っている人間で私があるならば、何も言わずに参加してドッカンとやるか まるっきり見捨ててしまって見向きもしないでしょう。そんな事を今後とも続けるならば参加者達は本当に漫画大会というものを見捨ててしまうでしょう。という事は、日本漫画大会のみの問題ではなくなるのです。参加希望者達がいなくなってしまうという事はこれまで集まった数多くの漫画愛好者たちが信ずべきものを失ない 今後この様な大規模な集会は一層困難になっていくであろう…とは考えられません。悪口は必要としておりませんなぞ、そんなつまらぬ目先のこと、表面的なことになぜそもそもめくじらをたてるのでしょう。悪口、けっこうじゃありませんか。

「あなたにはそうみえましたか。いや我々はそんなつもりでは決してなかったのですが、やむをえない事なんです。我々もこんなに必死で頑張ってるんですから、わかって下さい。毎年今年こそは今年こそはと思っているのですが、言うは易く行なうは難しでねえ」と広い心で言えぬものでしょうか?

氷山の一角をとりはらったとて、その下にあるより大きな数十倍も数百倍も大きな氷のかたまりはなくなりますまい。今回の様な動向は、くさいものにはふたをしろ式で問題の解決にはなっておりません。なぜくさいのか、なぜこの様な悪口が出るのか、その根源をさぐって正そうと努めぬ限り、それは決してなくならりません。

先にも申しました通り、貴方達が今後共それを続けるならば漫画大会の発展はないでしょう。それは時と金、そして人力の浪費にすぎなくなります。貴方達はより良きものよりすばらしきものより楽しきものを―と思わないのですか?

最後に今まで次の点については具体的解答を私は何ら受けていませんが、再度あえて申しましょう。あなた方にとって漫画大会とは一体何なのでしょう?

以上、ここにはほぼ正しい視点があるのですが、言葉に把われるあまりサマツ的になっている箇所もあります。しかし、先に述べた如くマン大が広くファンに開かれることを目的とし、場の提供を存在理由にしている以上、この参加拒否という行為はあきらかにマン大の自己否定になるでしょう。それをルール云々の形式主義によって、「法のもとにある人間に逆らうのか」というような態度でもって高圧的にその失態を隠してしまおうというマン大は、どう見ても思い上っている以外の何者でもありません。ましてや、参加拒否されたファンからの質問に一度二度と返事を出さなかったことは、ファンが泣きねいりしてしまう事を望んでいたのです。そしてそのままにしておいたら、それは忙しかったから出せなかったという理由で漫大側のおもわく通り、隠されてしまったでしょう。Aさんとマン大の手紙のやり取りの中に、はっきりとマン大の本質が明らかになっています。マン大の合宿の話し合いでもこの体質は形を変え現われ、表面的その場限りのものではなく、これから先も内包されていく危険をはらんでいる事を示唆しています。そしてそれに対してマン大側との話し合い等を持った告発する会は、ますますその疑念を強めている訳です。

告発運動の軌跡ー第4マン大から第5マン大へー

1.

前述のようなマン大の歴史をみている私達は、第4回マン大を何らかの形で改革が必要だと考えていました。現在のファンダムで唯一の開かれた場としてマン大の存在は大きかったのです。その改革のため方法を探っている時、たまたま私達の手に入ったのが、例の拒否状でした。一瞬、私達は絶句しました。「マン大はここまで腐敗した」ー私達の目には、この拒否通知は、偶然起ったものではなく、マン大の堕落の歴史が、ついにその膿を一気に噴出させたものとして、映ったのです。もはやこのようなマン大に、企画面での改革のみでは意味はありません。私達は、愚者になるのを覚悟の上で、「告発運動」を開始したのです。

2.

しかし、告発といっても何をどう進めるかは五里霧中の状態でした。私達はとりあえず目標を第4回大会当日でのアピールに定め、そこで、この問題を参加者全体に向けて公表し、その判断に委ねるつもりだったのです。その前提条件として、私達は七月中旬、以下のような内容のビラを、ファンダム、マン大に関わりのある作家・出版社等にあてて配布しました。それは、永井豪F.C.のファン賞への投票強制・第3回大会での暴力警備員問題・第4回の参加拒否事件の3点を骨子とした、マン大全体へ、疑問を投げかけるものでした。

私たちはこのビラで、今回の事件に対し、マンガファンの注目を集めると共に、マン大に関して問題提起を行なったつもりです。

ただ、この時、もう一方の当事者であるマン大の証言(事実確認)を怠ったことは、当時の状況(告発運動の関係者自身がマン大参加を拒否されかねないといった疑心暗鬼)からすれば無理もないとはいえ、少々ことを急ぎすぎたとはいえましょう。

ともあれ、プロダム、ファンダムに小なりとりといえども波紋をひき起こしながら、私たちは第4マン大に臨むことになります。しかし、当日に至ってもまだどのように提起するか方法も未決定であり、ウラを持ち込みながら、一枚もまくことなく、一日は無為にすぎ去り、舞台は宿の夜へと移ることになるのです。

***

告発運動の軌跡を、簡単に説明します。

| 年月 | 番号 | 内容 |

|---|---|---|

| 1975年4月 | ① | 漫大改革の為の企画参加・拒否状入手 |

| 1975年6月 | ② | 漫大を告発する主旨のビラを、過去に漫大に関係したプロ作家・編集者・活動中と思われるマンガファン・グループ宛に100通前後郵送 |

| 1975年7月 | ③ | 第4回漫大に参加し、合宿の役員室で漫大側の事情の説明を聞く |

| 1975年7月 | ④ | 新事実発見(佐々木の手紙) |

| 1975年7月 | ⑤ | 新生ぐらこん大会でのビラ配り ※ |

| 1975年8月 | ⑥ | 少女漫画フェスでのビラ配り ※ |

| 1975年8月 | ⑦ | 神戸SF大会(SHINCON)でのビラ配り ※ |

| 1975年8月 | ⑧ | 新事実も含めて②と同じ人達を対象に資料を郵送・その中で4つの要求を明示 |

| 1975年9月 | ⑨ | 東京の新橋区会館で「漫大を告発する会」を開催。漫大側に出席を求めたが誰も来ず。 |

| 1976年2月 | ⑩ | 第5回漫大準備会議に出席。事件についての回答を求める |

| 1976年4月 | ⑪ | 同準備会議2回目に出席。再度回答を求める。漫大側受諾 |

※ ②⑤⑥⑦ 配布ビラの内容については、資料ページに全文掲載したいのですが、この非公式レポートと重複する為、省きます。

3.

私達は、次の五つの事実を手に第4回漫大に臨みました。

①拒否状

②Aさんの質問状

③無回答(漫大側)

④更にAさんの抗議と質問状

⑤更に漫大側の無回答。

そして、合宿所の役員室で役員数人を相手に、この事件の説明を求めました。その結果は次の通りです。

***

大会直前にありがちな殺気立った状態の時にAさんの申し込み書が来て、山岡謙が感情にまかせて独断で拒否状を作った。投函については後で決めるつもりで宛名迄書いたのを、事務上のミスで投函した。→①

それに運営委の名前を使ったので、山岡は全役員に事後承認の連絡をした。二通目の質問状の返事は、納得のいく説明をすぐに郵送した。→②

また、「昨年も同様の問題があったが保留とした」については、Aさんは昨年も同様、批判めいた事を書き加えており、役員の間で問題になったのだが、その時は見逃した。ところが今年も同様の事をしたので、今回はこらしめの為に参加拒否の処置をとった。準備で疲れているところへ悪意をもった非難をされれば、感情的になる当然だ。→③

① 山岡は、自分のした事を個人的に謝罪はしつつも、一件の原因があくまでも事務上のミスである事を主張し、意図で行なった事をその陰に隠そうとしたのです。

② P5上段参照。佐々木は、この手紙を出した事で一切を帳消ししたつもりでいますが、この内容では、最初の質問状を黙殺した事への最低の免罪符にすらなりません。

③ 漫大側は、自分達への批判をすべて「悪意」をもった非難として受け取ります。前回(三回目)に申込書に批判を書いた事を、今回は意図的人物としてマークしていた事は漫大が如何に批判を認めないかを端的に表わしています。

***

漫大側のこの説明は、まるでAさんに非があったかの様な印象を与えます。しかし、Aさんの批判を、内容以前に批判した(なまいきだ)と云う事のみで頭から否定するという、偏執的独善主義・形式主義の体質にこそ問題があるのです。しかも、その理由が、正式の批判(何が正式なのかわかりませんが)でないなどという、理由にならないこじつけなのです。自分達の企画力への貧困さを棚に上げて、積極性が無いからだと参加者のせいにする漫大を、その通りに批判して、なぜ参加を拒否されなければならないのでしょうか。

私達が、公式レポートにこの事件を載せて、謝罪する事を要求すると、「全役員の承認と上部組織である漫画グループ連合の会議にかける必要がある。その結果、答は公式レポート発行までに出すが、無回答と云う答えになる場合もある」と云う返事でした。

それと引き換えに、私達は当初予定していた漫大の他のイベントでのキャンペーンをすべて中止し、すでに送ったビラの宛先リストを渡す事を約束しました。

4.

やがて私達は、佐々木が漫大合宿で言った返事の手紙を入手しました。しかし、納得のいく内容ではありませんでした。この内容で納得のいく説明をしたと佐々木が言った傲慢さは、「キャンペーン中止」との約束を破る事で漫大側に攻撃の口実を与えるであろう事を覚悟の上で、再度この返事を資料として加えたキャンペーンを開始する決心を私達にさせたのも充分でした。そこで私達は次の行動に移ったのです。

5.

新生ぐらこん大会に参加した私達は、漫大当日配布するつもりでいたビラを、この日に限り、大会終了後、事件に興味のある人だけ残ってもらって事件の経過を説明しました。

6.

まんがファンが多く集まる横浜の少女漫画フェスティバルでビラを配ろうと主催者にたずねましたが、少女漫フェスは漫大役員をゲストとして招待しているのでまずいと、断られました。仕方無く私達は、少女漫フェスに迷惑のかからない様に、会場近くの路上で、フェス終了後、帰途につくマンガファン連にビラを手渡しました。

7.

マンガファンが比較的多く参加している神戸SF大会でも同じ趣旨の内容のビラを配布しました。

8.

以上三つのイベントで配布したビラは、2⃣の事件察知後、すぐに郵送キャンペーンをしたビラと、ほぼ同じ内容の物ですが、新事実である佐々木の手紙を資料として加えた新たな内容のビラを、更に同じ人達宛に送付しました。これは、事件と運動の経過報告であると同時に、漫大を告発する会の公開抗議状でもありました。この中で、次の4項目を漫大側に要求しています。

- 公開の席でオブザーバー参加のもと、今回の問題について釈明、自己批判せよ。もしくは、説明し、質問に答えよ。

- 第4回日本漫画大会運営委員会役員九名の全員の連帯責任による引責辞任、および第5回大会への役員として参加辞退。

- 第4回マン大レポートは、今回の事件に対する謝罪文と事実経過の掲載。その原稿は我々が校閲する。

- マン大参加者に対する一切の資格審査を撤廃し、予定満了以外の理由で、参加者を拒否しないことを宣言せよ。(以上原文のまま)

この経過報告を送られた数百人の人達の前で、漫大側は要求を出されたわけです。しかし、具体的な返事は'76/7/24現在今だに出ていないばかりか、少なくとも2番目を全く無視している事は、佐々木静雄が相も変わらず5回目の事務局長をしている事実が明白に示しています。

また、1・4番目は公開の場が必要であり、時間の経過は事件の責任を消失させるのに最適の道具である為、私達は漫大側が公開の場を作るのを待つより、自分達で作った方が良いと考えました。

9.

そう考えた末、作った場が、'50年9月28日、東京の新橋区民会館で行った「漫大を告発する会」です。そして、合宿の時の様に、当事者だけが密談的に一室を閉め切って話し合うのでなく、かと言って事件の張本人が不在の欠席裁判でもない、まさしく公開の場とするべく、漫大役員の9人に出席をたのむハガキを出しました。

しかし、その日は丁度、漫画グループ連合関係の集会と重なってしまい、そちらを重要と判断したらしい役員達は、結局ただの一人も来ないまま告発する会は開かれました。呼び出しのハガキを投函したのが当日のわずか一週間前と云う手際の悪さもあって、欠席の返事が来たのは一通だけでした。

かくして開かれた「漫大を告発する会」は、漫大側が不在のため、予定していた公開質問はできず、事件の発生に始まる告発運動の経過を報告し、今後の方針を発表するだけにとどまりました。この方針は、当分漫大側の出方を待つ事にして、反応が無ければ新たに公開の場を設ける事でした。

なお、この会の結果についてのレポートを発行しなかったのは、告発運動としては甘さがあった故である事を認めざるを得ません。また、この告発会を最後に、年が明けて'76年2月28日迄は、どちらからの接触も無いまま、空白状態が続きます。少なくとも漫大側の反応は、合宿での約束であった「公式レポートを出すまでに」と云う期限に、恐らくレポートの形で出るであろうと予測したのです。そして、レポートを待つ間に、私達は、もはや漫大にまかせておけない気持ちから、ファンダムでの新たなる可能性も求めて別な行動を起こしていたのです。それは、漫大のファンジン即売だけを切り離して独立させ、もっと開く回数を増やす事で、一つの場となり得る様なイベントである、コミックマーケットです。その間に漫大側は、私達の要求を無視するべく、今度の事件について全くふれていない公式レポートを制作していたのです。色々な問題が、このレポートが出されることで消されてしまったのです。

10.

'51年1月下旬、ついに第4回大会公式レポートが送付されましたが、その内容は失望どころか怒りを感じる力さえなくするようなものでした。合宿の夜の約束を、形の上では私たちの手から反故にした様になっている以上、形式主義者のマン大が、それを口実に、何ものせまいとは予測されていましたが、今回の事件にも何も感じていないかの如くに、手あかに汚れた「役員の苦しさはやってみないと分らない」式の論法を振り回している姿には(公式レポート編集後記・佐々木静雄)、何ら反省の意もみえません。このレポートにより、私達はマン大に対して再度の問いかけを始める事を余儀なくされたのです。

2月中旬、突然「プログレッシブレポート」なるものが第5マン大委員長・宮倉康三の名で送られてきました。

第4回までのマン大の反省の上にたって、新しいマン大を目指すから、協力して欲しいと呼びかけてきたのです。それなりの伝統を持った四谷から、三鷹へと場所も移し、ファンダム活動の集約点=文化祭を目指すという、マン大にしては大胆な変身に、私たちは、いささかの当惑と期待を感じました。同時に、2月末に開かれる企画会議で、マン大側と更なる交渉を持つ機会があると考え、それに参加しました。

しかし、私達の期待は、当然の様に裏切られました。自身、第4回の役員の一人として責任の一端を担う宮倉は、拒否問題に関してほっかむりし、ひたすら企画レベルだけでマン大の改革を唱えるのでした。これに対し私達は、先の4つの要求項目の内、3の謝罪文の公開だけにしばって宮倉を追求しました(残りの3つは、第5回へ始動していた事で実質的に無意味ないし不可能になりました)。

しかし宮倉は、言を左右にして、文書は書く意味がないとか、第5回大会については全責任を負うが、第4回の事は、持ちかねるとか、第5大会を充実したものにする事で応える方が正しいとか、果ては私達の文書のあげ足取り的にまぜっ返したりして、謙虚に反省する態度は全くみせず、逆に食ってかかる有様でした。

それでも、企画の方を進行させるためか、次回の企画会議迄に、書く書かないかは解答すると約束したのです。合宿の夜と極めて似た状況に不安を持ちながら、私達は、次回の会議を待つことにしました。念の為確認すれば、私達のここでの要求は、「事件経過の完全な報告と、事件への自己批判を、(私達の校閲を経た上で)全マン大参加者、関係者等に、第5プログラム等のマン大のメディアを使って第5マン大迄に配布公表する事」です。

1ヶ月後に開かれる筈の第2回会議が開かれたのは、2ヶ月後の4月、第5大会案内状が発送された頃の事でした。

11.

三鷹での会議は、私達の要求に対する答えの部分に何ら触れる事ないままに、ずるずると時間が経って行きました。このままでは結局引きのばされたまま終わってしまう恐れがあったので、私達は会議の途中で返事を要求しました。しかしこの会議が企画会議である事を理由に、直接関係のある問題ではないからと、後回しにされました。会議が終った後に、宮倉だけが私達の前にやって来て話し合いに応じたのです。しかしその答えは、釈明文を出すと云う態度以外には全く要を得ない物でした。宮倉は、こちらが話し始めると途端に早口でまくしたて、こちらの出鼻を抑えつける独得の話術を用いました。

釈明文については、形式は未定、執筆者は、宮倉自身を含めた青柳、佐々木、山岡の4人、配布の対象は、発行部数次第だからこれも未定、しかも印刷方法や部数を決めるのは金次第であるから、結局どれもこれも未定だらけの、出す意志さえ疑いたくなる様な返事でした。しかもそれ用の金を「まさか漫大資金から出せば訳にはゆかないから」と、少ししか出せないであろう事を暗示しつつ、それを全て未定の理由としようとしました。ところが、漫大で起こした始末を漫大の資金で償うのは当然の事であり、「出す訳にはゆかない」筈はないのです。しかもこの資金云々についても、彼はこちらが何一つ口をさしはさまないうちに、矢継早につぎの質問を出す側の説術で、まともな話し合いはできませんでした。そして釈明文を出す意志がある以外に、何ら具体性の無い返事を手にしただけで三鷹での会議は終わりました。

ここで、私達の漫大側への要求を、再確認します。

総括に替えて―第5回マン大に注目せよ!―

いよいよ出るマン大の解答! 果たしてその内容は…!?

現在、目前に迫っている第5回マン大では、上のような経過をへて、いよいよマン大側のこの問題についての解答が示されます。しかし、私たちが今入手した情報によると、その解答(釈明文)は私たちが要求したものとは相当異なったものになる可能性があるのです。ただ単に書かれたというだけの文は、それこそ一片の紙きれにすぎません。私たちが訴え続けてきたものは、そうした体面的な「自己批判書」ではありませんでした。マン大運営委側の意識の変革、痛恨こめた反省であった筈なのです。私たちはこの非公式レポートの最後に、あえて、予測されるマン大側の解答のいくつかに対応し、批判を加えておくことで、事件当事者、マン大関係者、そして、全マンガファンに、もう一度、私たちが何を、なぜ求めているかを明らかにし、そのような解答が出るよう運動することを呼びかけたいと思います。

《予測されるマン大の解答とその批判》

マン大と告発する会との間の約束では、元々、マン大の解答を発表する前に私たちとのチェックを受けるという一項がありました。しかし、解答文書の作成がズルズルと引き伸ばされた結果、ついに第5マン大当日までわかりそうもないというところでまで来てしまいました。元々第4マン大の起こした不祥事をそのままにして、第5マン大を開くということは、いくら役員の名前がかわり、場所が移っても、本質的には何の変化もないことを示しているのです(「大会開催」を大義名文として、山岡謙が、あの事件の事後承認を迫ったことを思い出して下さい)。

残された途は、第5マン大を、第4マン大に対する自己批判の場にすること、参加者全員に対し、いわば闇の中で扱われていた事件を公表することが、そのままあの事件への最も正しい解答となる筈です。だからこそ、私たちはくり返し、第5マン大でのマン大側による事件の公表と自己批判の展開を求めるのです。「第5回大会の公式レポートに…」というあくどき引き伸ばしを許すことはできません。あくまで、大会当日での発表に注目しなければならないのです。チェックができなければ、その公開の場、そのものがチェックの場とならねばなりません!

私たちの主なチェック点は以下の2点です。

①事件経過が正確か否か

たとえば、前述までのレポートに明らかなように、事件の原因は、山岡謙の単なる事務上のミスではありません。悪意にみちた意識的な参加拒否なのです。事務ミスへの反省などは、事務の正確度を上げればすむことでしょう。参加者を拒否し得る、しかも傲慢さをもって拒否したと考えるその意識性こそ問題となっているのです。だからこそ、彼らの解答の中で最も注意しなければならないのは、彼らが何に対して反省しているのかという点であり、それは、

「明らかな故意によって、はっきりした悪意のもとに参加を拒否した」

こと以外にありません。さもなければ以降の解答はすべて嘘になります。事件の醜悪さをみとめることから始めなければならないのです。

②どこまで具体性に触れているか

問題をうやむやにするために、解答をマン大一般の問題にすりかえることも、認める訳にはいきません。そうすれば、ことは抽象化され、責任ははっきりしています。山岡謙が事件を起こし、佐々木静雄と青柳誠が追認し、宮倉康三も含めた運営委全部が黙認したのです。軽重はあっても、すべての役員が責任を問われているのです。その個々の責任に対する自己批判をこそ聞きたいのです。もっともらしいことを何度もマン大に関して言い、書いてきた彼らが、実際には、今回のような醜悪な事態をさらし、平然と一年間すごした……そのことに対する反省をこそ、私たちは求めるのです。

さらに細かい点は、実際の文書の出るのを待つとして、さらに2、3問題となる点を挙げておきます。

(1)佐々木静雄にも自己批判文をかかせよ!

今回の解答を書いているのは、山岡謙と宮倉康三の二人です(7月14日現在)が、事件全体の中で、果たした役割の大きさ(事件の居なおりの理論づけ)を考えれば、佐々木静雄にこそ、拒否事件の黒幕だと考えても不思議はありません。むしろ、後の経過を実質的に背負ってきたのは佐々木であるといってもいいでしょう。にも関わらず、佐々木は一貫して、事件とは関係のないような態度をとりつづけ、2つの件に関しては、一切語らず、平然として役員の重席をになおうとしています。あえて、厚顔無恥といいたくなります。あるいは、山岡謙なり、宮倉なりの文章に佐々木の意もくまれているということなのでしょうか? ともあれ、佐々木静雄の反省をこそ、私たちは求めねばなりません。

(2)青柳誠の逃亡は反省の表明か?

青柳誠も佐々木と同じく、追認を与えたということで、その立場に非難を免がれるものではありません。今後マン大とは手を切るという話もあるようですが、逃亡は自己保身にはなっても、自己批判ではありません。私たちは、青柳誠の自己批判も求めるべきです。

(3)自己批判文の公開をみつめよう!

自己批判文はマン大で公表される予定ですが、どのような形でそれが出されるかはまだ分っていません。参加者一人々の前に、明白な形で、十分な問題性をはらんだものとして現われるかどうか見守ることが必要です。

(4)その他の役員の対応をみるべきだ

責任の大きな前記の3人以外、昨年の関係者は無罪だというのではありません。少しでも誠実に、ファン活動の意味があるファン活動とは何かを考え、この事件をもう一度考え、どう行動するかみつめるべきでしょう。

様々な問題を抱えて、ともあれ、マン大の解答は出ようとしています。一年間、闇から闇へ葬られかけた拒否事件が、その一端をあらわにしようとしています。私たちは、この事件をもう一度考えなおし、みなおす中で、マンガ大会とは何か? ファン活動とは何なのか? を問いなおすことを迫られている筈です。

同時に、一年間、一種の隠れた交渉しかできなかったファンダムの現状も考えあわせた上で、第5回マンガ大会を、そうした腐敗からの蘇生の第一歩とすべく努めねばなりません。マン大は何ができるか、ではなくファンダムで何ができるかへと発想を変え、マン大の解放とファンの結合のために、私たちは本来、ファンの集り場であるマンガ大会で、あえて苦言を呈し、場合によっては、それ以上のこともするのにためらいは持ちません。一度は必ずこの大手術にマン大参加者、非参加を問わず、全マンガファンが注目されることを切に望みます!!

☆ マン大運営委の解答に注目せよ!

☆ 拒否事件をあなたの問題として考えよう!

☆ マンガ大会と拒否事件に関する討論の輪を広げよう!

(文中敬称略)

発行日 ■ 昭和51年7月25日

発行所 ■ マンガ大会を告発する会

文責 ■ 迷宮'76

印刷 ■ 共信印刷

協力 ■ C・P・S

連絡先 ■ 〒228 相模原市上鶴間 3939, 牟田口荘 鈴木謙二

第五回漫画大会レポート

「漫画大会を告発する会」から、第五回大会の批判を送ります。

第五回大会は、企画の貧困、運営の不手際、あるいは、申込予約金の紛失等、様々の失態を演じ、かつてなく散漫で退屈な大会でした。しかし、私達は、そのような参加した人なら誰でも感じているようなことをここで繰り返すつもりはありません。それ以上に漫画大会にとって本質的であり、重要な問題、漫画大会の存在意義そのものに関わるある事件について語りたく思うのです。

既に御承知の方もあると思いますが、その事件とは第四回大会運営委員長・山岡謙氏が、昨年、引き起こしたファン参加拒否事件のことです。私達は、この件に関し、或はファンジン即売場で、或は壇上で、さらに大会終了後も再三再四訴えました。しかし、大会のあわただしさの中では、私達の言葉は必ずしも十分伝わったとは思われません。そこで、このレポート上を借りてあらためて漫画大会参加者一人一人に、この問題を提起し、漫画大会はどうあるべきかを考えていただきたいと思います。

事件の概略を書いてみます。

昨年六月、あるファンが第四回大会へ参加を申し込んだところ、運営委員長・山岡謙氏名儀の通知と共に申込金が返されてきました。そのファン(Aさんとします)が、申込書に漫大への批判を書いたことを理由に「悪意をもって参加することは運営委に対する侮辱である」として参加を拒否したのです。Aさんは早速、拒否された理由を運営委員会に問い正しました。それに対して、漫大側は何の返答もせず、更に第二の手紙を出したところ、ようやくにして事務局長佐々木静雄氏名儀で大略次のような返書が寄せられました。

1.申込書の端に批判めいたことを書くのは批判ではなく悪口にすぎない。悪口を言うものは向後目的の「友好と親睦と相互理解」にそぐわない。故に分かちがたく参加を拒否する。批判ならルール、礼儀にのっとってやるべきだ。

2.「年々つまらなくなる漫画大会」云々の批判(悪口?)を申込書に書いてくるなどとは、大会の為に苦労している運営委の「血と汗と涙」に対する侮辱ではないはなはだしい。

Aさんは、これに対してさらに問い正しましたが、それについては何の返事もありませんでした。

以上が『拒否事件』のてんまつです。「何て程のことはないじゃないか」と言う方もいるかも知れません。確かに、このことだけを見るなら、単にあるグループが自分の主催する集会に批判的な人間を入れなかっただけにすぎません。しかし、漫画大会の持つ意味を考えた時、はたしてどうでしょうか。

当時は漫画大会は殆んど唯一の全国的なファンの交流の場でした。周りにマンガについて話せる友人がいないファンにとって、かけがえのない機会だったのです。そうした人々が、互いにマンガを通じて知り合い理解し合うことに漫画大会の大きな目的はあった筈です。参加する人は誰だって、よりよい大会であってほしいと思うでしょう。そして、大会が回を重ねるごとに、つまらないものになっていったのも事実なのです。とすれば、大会の運営に批判が出たどころで無理はなく、それはよりよい大会であってほしいと願うことと矛盾するものではありません。「イヤなら出ていけ!」とは、決して言えない筈なのです。もし、運営委側が、本当にファンの為の大会に向けて努力しているなら、批判は歓迎こそすれ、拒否すべき筋のものではありません。しかし、現実に拒否は、漫大への批判を理由に起こりました(申込書に書こうが、ルールに外れようが批判は批判です)。この事は何を示すでしょう。それは、もはや批判を受けつけようとしない独善的な体質、ファンへの大会という目的からの逸脱でしかありません。自分達が努力しているという事は、批判を頭ごなしに拒否する理由にはなりません。単なる「泣き言」にすぎないのです。

そして、そのこと証拠だてるように、第四回も第五回大会もつまらないままに終っています。批判を受け入れ反省していくことから改善はなされます。それを無視し、かえって高圧的に拒否するということは、もはや目的を失ったエゴイズム、腐敗した体質を示します。「ファンの為」とは御題目にすぎず自分達の満足の為だけに行っているとしか言えません。そうだとするば、彼等に「開かれた大会」「ファンの交流の為の大会」などと言う資格はない筈です。「日本漫画大会」という名称すらおこがましいと言えるでしょう。全国のマンガファンの為の集いを開くなら、最低限、あらゆる批判を受け入れる広い心が必要だからです。

「告発する会」は右のような考えから、漫大運営委に対しファンダムを中心に運動を起こし、謝罪を要求してきました。

しかし、第四回大会から約一年にわたる話し合いを経ても、なお、謝罪どころか、この事件をどう考えるかという見解すら、運営委は出していません。それどころか、最初の話し合いの中では、「拒否」は一時的な激昂の結果の事務的なミスである等という虚偽で言い逃れようとしたのです。Aさんが何度も質問書を出している以上、単なるミスである筈もなく、それを補償する時間はいくらもあったのです。仮にミスと認めても、それこそ、そういうミスによって一人のファンを苦しい立場に追いやって平然としていられる神経は、問題にされねばなりません。まして「告発する会」に対して、一年以上も明確な対応をせず、問いかけに対する何の答も見せないということは、彼等がこの問題にいささかも良心の苛責を感じていず、それどころか何とかつくろって闇から闇へと葬ろうという下心を感じさせます。第五回大会では、何らかの見解が示される筈でしたが、ついに何もなしに終わりました。

私達はこの公式レポートを最後の機会として、もう一度次の各氏を「告発」し、謝罪を求めたいと思います。

1.山岡謙氏 第四回委員長として、拒否事件の直接の当事者として「拒否」したことを謝罪せよ!

2.佐々木静雄氏 事務局長として、拒否事件を「理屈」づけし、「拒否」を積極的に支持したことを謝罪せよ!

3.青柳誠氏 主催者漫画グループ連合委員長として、「拒否」事件を知りながら事後承認したことを謝罪せよ!

4.宮倉康三氏 第五回委員長として、第四回役員として、事件を承認しながら、一片の招待状でもってケリをつけようとしたことは、何の反省も示していない。見解を聞きたい!

以上四氏には同時に「あなたにとって漫画大会とは何か?」という問いへの答えもあわせて要求します。

また、この運動の中で、別の方面から提起された漫画大会の経理の不明について、過去の会計責任者である佐々木静雄氏・委員長の宮倉康三氏に対し、第五回大会及び、それ以前の大会の会計報告を要求します。毎年百万円近い参加費を徴収しながら、大会内容は貧弱になる一方です。私達の試算では黒字になっているはずです。何がどう使われたか、参加費は本当に全て参加者に還元されているのか?――このレポート上に経理の全面的な公開をすることを要求します。

これらの要求、質問に応えることでしか、漫画大会の本当の再生は無いと思います。漫画大会に参加した一人、私達の方もまた、漫画大会とは何であるのかを考えてみて下さい。

以上に関して詳しいことをお知りになりたい方は左記まで御連絡下さい。

〒228 相模原市上鶴間 3939

牟田口荘内 鈴木方「漫大を告発する会」

各位様

ファンダムに対し一年有余に亘るアピールを繰り返してきました「漫画大会を告発する会」ですが、同封の漫画大会に対して、公式レポートを送付することをもって、残念ながら運動を終結することとなりました。長きに渡って、この運動にご支援、ご協力下さったファンダムの皆様に対し、厚く御礼申し上げるとともに、運動終結に至った経過について、簡単にお知らせします。

さて、私達は、去る八月の漫画大会において、私達の問いに対する解答を公に出すよう漫大委員長・宮倉康三氏に要求していましたが、それはあえて壇上から訴えるという「暴挙」に関わらず、黙殺される結果に終わりました。口約束とはいえ、大会以前より、何らかの返答を出すといっていた以上、第五回大会でのこの私達にとって、一切無視したとみなすしかありません。

つまり第五回大会をみる限り、漫大側には良心の一片のかけらすらなく、何ら反省の意もないとみるしかないのです。そしてこの一年間の私達「告発する会」への対応とは、ごまかしであり、表面を糊塗しようとする欺瞞的なものであったと総括できます。

私達の運動の最終目的が、結局のところ、彼らの良心に訴え、その意識の変革を迫るところにある以上、彼らのこうした態度は、これ以上の運動の継続を無意味なものにし、「喧嘩」におとしめてしまうものでしょう。第五回大会直前、当のファンに送られてきた招待状に、何ら謝罪の意が見えず、「手打ち」式的な妥協を求めていたようなレベルでの終結は、私達の求めるものではありません。従って、私達は、漫大をそうしたものだと見切って、運動を中止するしかないのです。当初から、解っていたといえばいえる結果ではあります。運動の中でも「そんな漫大に何故そう関わるのか」という疑問は、いろいろな人から出されました。確かに、漫大に見切りをつけるなら、もっと早くできたのは事実です。しかし、漫大側との交渉の中で、常に、答えを出すように求めてきた私達としては、彼らの最終的な見解をみるまでは、そう言い切ることはできなかったのです。彼らに考えさせ、真に反省させることがなくては一方的に断罪したところで、それこそ「中傷」にしかならないでしょう。

しかし、第五回大会での対応は、答えを出すことすら拒否する姿勢を十分すぎるほど示してくれました。彼らがそうした態度をとり続ける以上、私達にははっきりいってなす術はありません。内容的にも、ファンの集合の場としての意味をもはやなくした漫大は、自滅の道を歩み始めています。

ここにおいて、私達は初めて明確に、漫大に存在意義はないと断言します。

公式レポートへの掲載要求を最後に、私達はこの告発運動の終結を宣言します。おそらく漫大側は掲載を「拒否」するでしょう。それはそのまま、漫大役員のファンとしての良心のマヒを示すものであり、漫大のようなコンベンションを主催する資格の欠如の表明となります

又、仮に、変更なしに掲載され、謝罪が行なわれたとしても、今まで解答を引き延ばしてきたことを考えあわせれば、その誠意をそっくり信じることはできません。少なくとも、今後漫大がどう動いていくか、それを見ずして答はだせません。もしそれが本物であれば、漫大は新しく生まれ変るでしょうし、言葉の上だけのものであれば、もはや私達に関わりのないもの、偽りの大会として、ファンにとって参加する価値はないものとなるでしょう。

その場合、私達は、漫大の改革などという作業は徒労とし、こう主張するしかありません。

すなわち、すべてのマンガファンは、マンガ大会に批判的に対応し、その崩壊をはやめ、自らの手で漫大の唯一の存在理由であった、ファン同士の交流の場を創設せよ!と。

これが漫大自身をいかんともなし得なかった「告発する会」の敗北的な結論であり、そのことを踏まえた上での、模索への出発であります。そしてこのことを、ファンダムへの「漫画大会を告発する会」からの最後のアピールとしたく思います。長い間の御協力を感謝いたします。

昭和51年11月15日

漫画大会を告発する会

(了)

第五回漫画大会委員長の反論「新仁義なき戦い『地平線がギラギラ編』または『いつかギラギラする日』編」(解説/宮倉康三)

所載『三月兎通信』23号(1976年)

***

出演 漫画大会を告発する会

解説 宮倉康三

第五回日本漫画大会に出席された人は、先刻承知だろうと思うが、今回の大会に「漫画大会を告発する会」なるグループがちょっかいをかけてきた。まっとうにやっていれば、ぼく自身も、彼らとくつわを並べていたかもしれない。しかしながら、「―を告発する会」の諸君の活動は、支離滅裂、独善、無論理、無内容、偽善―何とも手のつけかねるものだった。シリアスであったはずの問題提起を、彼ら自身の手でぶちこわし、下卑たものにしてしまった。目的が正しくとも、方法論が正しからざれば、目的もまた地に堕ちるという、これは絶好の見本である。というより、タテマエの目的がいくら正当に見えても、方法論がたくまずして、ホンネをちらつかしてしまった、ということか。

ぼくは今、「―告発する会」の諸君の活動を最低に評価する。 初めは、それなりに評価が可能であろう、と思っていた。しかし、大会での彼らの行動を見ていく中で、わずかな評価も、ついえた。彼らは、彼ら自身の行動でもって、彼らの活動目的の正当性をぶちこわし、ただのお笑い草にしたてあげた。実に見事な腕前といえよう。

ある運動や組織に対して不満があれば、取るべき積極的なやり方は三つある。

一つは、彼らと自分とを切り離して、独自の活動を展開する方法。

一つは、彼らを粉砕・せん滅しつくす方法。

最後には、彼らの内部に入り、主導権をにぎり―乗っ取り、流れを変えさせる、体制内改革の方法。

大抵はこの三つに分類される。そして、これ以外の方法は、お遊びである。

「―告発する会」の諸君の行動は、お遊びなのか? 当人に問い質してはいないが、どうやら至極マジメであるらしい。とするのならば、切離・粉砕。改革の三つ以外に、何やら表ザタにできない目的があるのか、それとも偽造はしているが、本当はこの三つのうちのどれが目的であるのか。

もし、この三つのうちのどれかが目的であるのなら、彼らの漫画大会への関り方からみて、一つ目と三つ目の方法は排除される。

残るは二つ目―漫画大会への破壊工作である。しかし、彼らは、自ら破壊工作ではないと主張している。あとで書くように、もし破壊工作であるのなら、彼らのやり方は不徹底だ。

では、表ザタにできない真の意図が他にあるのか。「漫画大会を告発する」ことによって、彼らのみが受ける、何か特別なメリットがあり、それが目的なのか。 それすら否定されれば、残るのは、遊び・冗談でしかない。 不可思議な連中である。

今年の大会は郵便事故が多すぎた。佐々木君の手に届く前に、五十人近くの申し込み書が消えている。

大会直前に鈴木謙二君(式城京太郎)からの電話で、彼らの側の人間、七・八人の会員証が届かないといってきた。意図的に「―告発する会」の諸君を切ったと解釈できる、ともいった。冗談じゃない。彼らはぼくをみくびっている。切るなら切るで、それなりに正々堂々とやるだろう。切るだけの理由はちゃんとある。コソクな手段など、とりはしない。

それに、切るのなら、切るべき人間の名前を知っていなければ、不可能なのだ。「―告発する会」の諸君の中で、名前をはっきりと表面に出しているのは、鈴木謙二君と、チェリオこと渡辺雅こと渡辺雅男君の二名しかいないのだ。

ぼくが、名前と顔のむすびつくのは、あまり興味もないので、前二名の他に、原田てるお(霜月たかなか)、松田茂樹(亜庭じゅん)の両君のみである。七・八人も覚えていない。残念ながら、どうしたって切れる道理がない。道理のないものを強引に通すことを、こじつけという。

一九七六年八月七日、「―告発する会」の諸君が、二日目のファン・グループ紹介はどのように行われるか、と質問にきた。色々としつこく問い質すので、やる気があるなと感心していたら、何のことはない。「―告発する会」の加入グループは、一つとしてクイズ・ゲーム形式のファン・グループ紹介に参加しなかった。」彼らは、ただ単に、彼らのグループのみに利用できるものとしてしか、大会をみていないらしい。彼らに利用できないものには参加も、協力できないらしい。

そういえば、大会前夜、展示だ、パネルだ、と小人数で猫の手もかりたいほど忙しい三鷹公会堂に彼らがあらわれた。 誰かが「手伝ってくれるんですか?」と訊ねた所、「何でぼくらが手伝わなけりゃならないんですか?」と、答えたという。 そして彼らは、自分たちの用事のみすますと、サッサと帰っていってしまった。

八日のクイズ・ゲームでは、しかし面白いことがあった。テレマンの主題歌の、冒頭の一節をしゃべり、その題名をあてるというゲームだが、かなり古い作品を会場に答えてもらった所、松田茂樹君が手をあげ、答えたのである。まさか、と思ったのだが、彼なのだ。さすがに歌いはしなかったが、恥ずかしそうに、照れながら、賞品を取りにきた。かわい気がありすぎるというか、なさすぎるというか、ぼくらの常識では計りかねる行為なので、笑い話のネタになっている。

常識といえば、これまた不可思議なことがある。

大会の二・三日前の電話で、鈴木謙二君がこういった。

「告発する会の運動で、色々とお金がかかりました。そのことで相談したいのですが……」

ぼくはア然とした。ア然として、絶句した。 しかし、大会二日目に、松田茂樹君のもらした言葉で氷解した。

ぼくは権利回復の手段の一つとして、石川妙子さんに彼女名義の招待状を発送した。 ただし、この招待状は、総括文と同封して送ろうとしたため、総括文が遅れた結果、発送も遅れ、大会、一・三日前に彼女の手元に届くという不始末をおかしてしまった。 これは、ぼくの手落ちであります。

八日朝、松田茂樹君ら数人は、受付に石川さん名義の招待状をもってきて、「これで、ほかの人をいれろ」というのである。その招待状は石川さん名義で発行した以上、本人以外ではこまるとことわった所、本人でなければならないと明記していないのだから、それは通用しない、と彼らはいいはった。

ここ少時、押し問答が続いたわけであるが、ぼくは前後の情況から、石川妙子さん自身に大会にきてもらうために、彼女名義で招待状を発行したのだから、彼女がこれないのならば、それは無効であると主張し、彼らは招待状というものにそれだけ空席を主催者側が確保してあるのだから、招待状に記名があろうとなかろうと、招待状を持参した者が、その空席を使用する権利があると主張した。

その時ぼくが、本人以外は無効と明記してあろうとなかろうと、前後の情況、及びこのようなコンヴェンションの場合、常識的にいって本人以外は無効であろうといった所、松田茂樹君が、「それはあなたの常識。我々の常識ではそうではない。常識の違いでしょ」と答えた。

成程。正しい! それでわかった。鈴木謙二君が、平気で金の相談をしたいと申し込んできたことも、これで納得できた。彼らには、ぼくの常識は通用しないのだ。

ならば彼らは、ぼくらにとって非常識な連中ということになる。そうとわかれば、こんな非常識な連中にかかずらわってムダに時間をつぶすわけにはいかない。そこでスンナリ、代人の鈴木哲也君とやらを通過させた。 ただし、これまたおかしなことに、この鈴木哲也君本人は、この場にいなかった。ちゃんと会場にきたのか否かも定かでない。そしてそれ以後、ぼくは彼らを非常識な人間たちであると、(そう彼らが自ら主張するので)そのように処遇した。

八日三時頃、何人かの委員が役員室に飛びこんできて、「―告発する会」諸君が何かを始めた、と報告した。実際的には、漫画大会告発のビラを配り、呼びかけを始めたらしいのだが、ぼくはあえて、何も手をうたなかった。自主企画をやってくれるのなら、それでいいじゃないか、とぼくは判断した。

「―告発する会」の諸君の〈自主企画〉は、他にも、ホールでの辻真先氏の講演の前に松田茂樹君が、アニメが終り手塚治虫氏の到着するまでの五~十分間を鈴木謙二君が舞台の前にでてしゃべるということであったらしい。

これらの〈自主企画〉は、事前に大会役員に何の話も通してこなかった。ぼくらの常識では、まず役員に話を通し、可能ならば行うという手順を踏むものであるのにかかわらず、彼らの常識ではそうではなかった。

彼らは、話をもっていっても断られるにきまっている、と主張するだろう。何故なら彼らは、彼らの〈自主企画〉に対して、一つも話をしに来ようともしなかったばかりか、大会前に行われた企画会議でも、企画参加のために出席したのではない、とはっきり明言しているのである。

つまり「―告発する会」の諸君は、漫画大会に積極的に働きかけ、参加し、改変していく意志のないことを、表明しているのである。

それでも、あえてぼくらは、彼らを排除しようとしなかった。一つには、非常識な人間を相手にする気がなかったこと。一つには〈自主企画〉をできるかぎり認めたいという気持であった。

話をもっていっても断られる、という「―告発する会」の諸君の早とちりは、去年にもあったらしい。やってみもしないで決めつけてしまうのは、余程自分たちのしていることが後暗いためか、それとも独善的な性向にあるためか。

こういうのを予断と偏見といい、疑心暗鬼ともいう。自らの邪心が、自らへ逆照射されるのである。彼らは、自分の心の影を見たにすぎない。

役員室にとびこんできた委員の報告にこういうのがあった。「連中、自分たちのファンジンを売りつくしてから、ビラを配りだしたんだって?」

このことを話すと、今でもみんな笑いだす。完全な茶番ではないか。彼らにとって、漫画大会を告発することは二の次で、ファンジンを売ることの方が先決なのだ。それで彼らの告発活動が二日目の終り間近に集中したことの納得がいった。ぼくらの常識からいけば、告発すべき漫画大会は、漫画大会すべてであり、一日目、二日目を問いはしない。ファンジンがそこで売れようが売れまいが、関係のないことだ。告発するためにやることは、なされるべきことは告発することでしかない。ところが、彼らの常識では、そうではないらしい。

未完

夢の記憶・記憶の夢―コミケット私史―(米沢嘉博)

夢の記憶・記憶の夢

―コミケット私史―

所載『コミケット年鑑'84』(コミックマーケット準備会・1985年8月発行)

丸井屋上の頃…

あれは、もう随分昔のことだ。そう、およそ十年ばかり前の春、迷宮'75(ラビリンス)は結成された。

結成の時、カトレアに居たのは四人。

非会員制萩尾望都FC"モトのトモ"代表にして漫画情報批評誌"いちゃもん"の主筆である原田央男氏、大阪のまんが批評誌「まんがジャーナル」の主筆だった亜庭じゅん氏、京大SF研のI氏、それにぼくが加わった形でスタートした。

人脈及び母胎としては、ダイナヴィジョン「11月のギムナジウム」を製作した"MJ"(モトのトモJR)、「まんがジャーナル」の背後に「あっぷるこあ」「チャンネルゼロ」、明大SF研などがあった。つまり、大阪と東京の「COM」世代のマンガマニア、さらに言うなら萩尾望都を中心とする少女マンガの新しい胎動に奮を感じていた男共が寄り集って作ったのがマンガ批評集団「迷宮」だったのだ。

その第一の目的はマンガ批評同人誌の創刊だった。タイトルは当時男共のアイドルだった山上たつひこの「喜劇新思想大系」をもじって「漫画新批評大系」とつけられ、夏の「漫画大会」での発行を目標に製作に入った。そこに、CPSのメンバーの一人から持ち込まれたのが、「漫画大会」の参加拒否問題だったのだ。簡単に言うと、「漫画大会」のあり方を批判した手紙を申し込み書と共に送った一ファンが、参加を拒否されたということだった。開かれたマンガファンの為の場をモットーにしている大会の理念を考えれば、これはおかしいのではないか。

が然、集会は騒がしくなっていった。その頃、迷宮の集会はもっぱら、新宿丸井の屋上のテラスで行われていた。イスと机があり、冷水飲み放題(う〜ん、貧乏)といううれしさ、その上何時間ねばっても追い出されないというよさがあった。なんと、この「マルイ」テラスの集会は、同年9月から「コミケット定例企画集会」として毎週日曜開かれるようにさえなっていた。

迷宮から派生する形で「漫画大会を告発する会」が結成されたのは7月のことだ。さらにそれは、迷宮の活動の場を再考させることでもあった。

もともと、読者状況の変革を目指していた迷宮の中には、恒常的なマンガファンの為の「場」の構築という発想があった。要するに同人誌の為の場であるコミックマーケットのことだ。それが、この年の夏から動き出し、12月には第一回目という早い実現に至ったのは、対漫大という状況があったからだろう。

「漫画新批評大系」「コミックマーケット」「漫画大会を告発する会」は三身一体だったのだ。

丸井の集会を続けられ、やがて夏が来、漫大を見切った形で、迷宮はコミケットのプロジェクトに向けて動き始めていった。パロディ「ポルの一族」、評論と硬軟から迫った為か一冊作るのに20分もかかるぶ厚い青コピー誌「漫画新批評大系」はかなり売れ、それがコミケットの資金源となった。原田氏がコミケットの代表となり、亜庭氏が「漫画新批評大系」の編集長となり、学生だったぼくが両方を補佐する形で、冬の第一回目に向かって迷宮は動き出していたのである。ぼくが丸井を利用したのはこの頃だけなのだ。

全ての始まり!

コミケット準備委員会が発足し(というより、そういう名称をつけただけで実質的には迷宮である)、200余りのサークルに「コミケットNEWS NO1・申込書」を送付したのは、9月の終り頃だった。が、反応はあまりよくなかった。それでも、ある程度安心していたのは、仲間内のサークルで十五・六は集る見通しがあったからだ。

コミケット準備委員会が発足し(というより、そういう名称をつけただけで実質的には迷宮である)、200余りのサークルに「コミケットNEWS NO1・申込書」を送付したのは、9月の終り頃だった。が、反応はあまりよくなかった。それでも、ある程度安心していたのは、仲間内のサークルで十五・六は集る見通しがあったからだ。

問題は人が集るかどうかだった。はっきりいって、イベントではなくただのマーケットである。そんなところに来るファンがいるのだろうか。当時の状況はそれが難しいことを告げていた。そこで、幾つかのイベント企画をたて、『別冊少女コミック』等にお知らせを載せた。ビラもまいた。この頃、12月に創刊する新雑誌で、同人誌の特集をやりましょうと言って来た編集者がいた。しかし、この編集者は新雑誌が出来る前にいなくなってしまって、全ては幻の企画となった。この新雑誌が『OUT』である。で、さて11月になると問題が持ち上がった。予定していた杉並産業会館の抽選にはずれてしまったのだ。公共の会場のほとんどは即売会としての使用を禁止しており、コミケットに使用できる会場は非常に少なかった。しかも予算はわずかだ。あわてたこちらは急拠新会場を探して歩き回った。「ビックリハウス」編集部にもちかけて、パルコが使えないかとも考え、やってみたが、まったく相手にされなかった。コミケットはまだ始まっていなかったのだ。

それが決まったのは12月に入ってから。全ての変更事項は「コミックマーケット企画会議」(事前集会)で伝えることになっていたからサークルにさほどの動揺はなかったようだ。この事前集会は新宿カトレアで行われている。が、喫茶店の方からの苦情が来た為、第三回目からは集会場を借りるようになっていった。

「こんなもんだろーなー」。会場に入った企画参加者(サークル)のつぶやきだ。確かに20坪の虎ノ門日本消防会館会議室は狭く、みすぼらしかった。が、開場前の十時半には入口に百人以上の列が並び、それがなだれ込んでくると、途端、会場は活気をおび、混乱の中熱っぽいムードがあふれていった。中心は女子高生の少女マンガファン達だった。

この日、『漫画新批評大系』のコピー製本に徹夜をしていた迷宮編集部が到着したのは12時半。購入希望者がそれに殺到し、一時は机もゆがむ混乱状況。それ以外はさほど問題もなく、散発的に懐マン、アニマンの合唱が起こったり、サークル紹介が自発的に行われたり、展示、紙芝居もあるなど和気あいあいと進行していた。

2時半からは準備会の用意した「古本叩き売り」(定価をこえず珍本を売る)、「コミケット赤字救体宝くじ」等々が行われた。そしてダイナビジョン上映、反省会と続いて、終了を迎える。この日、サークルは、自分たちの作った本が売れていく悦びの魔力を知り、一般参加者はマンガの新しい世界を知った。同人誌は麻薬のように人をむしばんでいく。ぼくも泥沼にこの時足をふみ入れたのである。

木馬館の夜はふけて

以前にも出したかもですが、1977.7.30, コミケット6の際の木馬館合宿の様子。左から、高宮成河、亜庭じゅん、米澤嘉博、坂野(米澤)英子(結婚前)。良く残ったと思います。#お前よくぞそんなもん撮ってたな選手権 pic.twitter.com/yj8OqumRu5

— Calci (@Calcijp) 2021年1月12日

夏は地方のサークルが多いから二日間やって、ついでに合宿もやろうという話は3回目の頃からあった。しかし、金銭的余裕もなく二日間会場を借りるのは難しかった。それでとられた案が、土曜日は原画展、日曜日即売会という変則的二日開催だった。そうして、コミケット6は77年7月24日楽書館、アズ、スクランブル残党の原画展で幕をあけたのだ。

平穏無事な一日目。だが、恐怖は合宿所で待っていたのである。

なにしろ、当時スタッフは半学生で貧乏、参加者の多くも、まあ、貧乏だった。まともな合宿所、つまり旅館だと最低2500円はかかる。どうせ、一晩中騒いで起きてるんだし、時は夏、死にはすまい。要するに夜露がしのげて、一晩騒げる場所だったら構わない。というわけで、実にいいかげんに、とにかく安くあげることを考えて決定された合宿所が、浅草の演芸場木馬館だったのだ。

この木馬館、確か一晩借りて二万円。それに貸毛布一枚500円。一人の合宿費が900円だったはずだ。参加者は約50名。ところが、この木馬馬館、浅草にあるのだが、目と鼻の先に山谷があり、夜になるととにかくムードが悪くなるのだ。

そのへん知ってか知らずか、恐れ知らずの参加者たちはいつもの調子でワイワイとその演芸場に集った。

座席に座った参加者を前に、まず舞台で高座よろしく準備会スタッフがゴアイサツ。現在残っているその連続写真を見ると、ぼく、式城京太郎、長谷川秀樹、川本耕次の四人がTシャツ長髪Gパンで正座しつつ土下座しているといった感じだ。

これが証拠写真。多分本邦初公開。良く撮ってたなと思いますw pic.twitter.com/xlIT2faPNC

— Calci (@Calcijp) 2023年1月4日

続いて熊本のダイナリア製作のダイナヴィジョン「模型の時代」「カルナバル」を上映。トラブルはこの時起こった。突然フィルムが炎上、さらに映写機の調子も悪く、上映中止。だし物がなくなった為、途端、マンガとは!? 同人誌とは!? との大激論が始まってしまった。

これが直してるところw すでにフジのシングル8はベースフィルムがポリエステルだったので燃えるってことはなかったのですが、上映中にフィルム送りが止まるとランプの熱で溶けましたw pic.twitter.com/9Glwb2xIkm

— Calci (@Calcijp) 2023年1月4日

まあ、今では考えられないことかもしれないけれど、当時は、マンガファン、同人誌の人間が集ると、だいたいこういった議論が始まったものだ。しかも、それらはほとんど結論の見えてこないものばかりなのだ。最初は、みな熱くなって話していたが、そのうち、シラケ始めた。その時、二人のマニアが酒乱気味入。木馬館は不毛のジャングルと化したのである。

さらに追うちをかけるように、幕の中からドスがギラリと光ったかと思うと「おんどりゃー! 今何時だと思っとんのだ!」と近所のアパートに住むヤーさんが怒気荒く殴り込んできたのである。とにかく平あやまりで静かにすることを約束してお引きとりいただいたという次第。

もう、こうなれば大人しくするしかない。ロビーでは暗〜く、百物語をやり、イス席ではポツポツと情報交換。そして舞台では数十人が毛布をまきつけてゴロゴロところがっている。次は殺られる。参加者はその時そう思っていたのかもしれない。夜が明けたのは、それから二時間ほどたってからだった。異常に長く感じたのは、ぼくだけだったのだろうか。

たった一日の馬鹿騒ぎ

第一回目から十五回目までの間、コミケットはずーっと赤字だった。サークルもお金を持っていなかったし、参加費はぎりぎりにするしかなかった。だから、ちょっとしたアクシデント、例えば映写機のランプがきれたりすると、途端、その費用分だけ赤字になるといった具合だった。迷宮からの借入金は増える一方だったのだ。

加えて、コミケット内でやっていた小イベント(古本叩き売り、懐マン大合唱、上映会)等が会場の都合で縮小傾向にあり、準備会内でイベントに対する飢えがあった。そういったところから企画されたのが77年のコミケットスペシャルだった。題して赤字救済イベント・コミケットスペシャル。

内容は下のプログラムを見てもらえばわかる通りの盛り沢山。まずは、当時マンガフアンの批難の対象になっていたマンガ評論家・石子順をいびるパネルディスカッション。客席からのバ声も飛び、石子順タジタジ。次に、なかなか見ることのできないアニメ上映。なかでも版画を使った「悪魔の発明」、実験アニメ、ノーマン・マクラレン作品は評判が良かった。もちろん、自主製作アニメ・ダイナヴィジョンも数本。

これらメイン会場の催しは、ラストの三大少女演劇集団「エイプリルハウス」「エロイカ」「ソロモングランディ」のそろいぶみで幕を閉じるのだが、その間、小会場では、ミニコミケット、銀玉銃撃戦、アニメソングコンサート、8ミリSF上映、原画展示、ゲーム、クイズ等が行われていたのだ。

白いタキシードで司会をするA・J、ワナにはまって「ピンクパンサー」のテーマで登場しアイサツすることになってしまった代表原田氏……。

とにかくにも、一日のバカ騒ぎを、「見せる」ということを目的に行われたこのイベント、参加した人にとってはケッコー面白かったはずだ。評判は悪くはなかった。だが、入場料400円、参加者約300人のこのイベントは、数万円の赤字を増やす結果になったのだ。もうけるのは難しい。それが実感できた一日だったということか。

JUNEとPEKE

最初の二年間ほどのコミケットの盛り上りと成長は、萩尾、竹宮、大島などの花の24年組少女マンガのブームと重なった為だった。古いタイプ、つまり「COM」世代の創作は退潮傾向にあり、少女マンガが圧倒的に強かった時代だ。それに拍車をかけたのが、「漫画新批評大系」連載のホモパロディ巨編「ポルの一族」、ヘトガー・マラン・ジングルベル・マホービンが折りなす狂気の変態世界は、少女たちを熱狂させ、ホモ・パロディを続出させることになる。

また、コミケットを中心に、アニメ、少女マンガ、ロック、絵画、SF等に影響を受けた新しい感性の描き手達も登場していた。さべあのま、めるへんめーかー、高野文子、高橋葉介、柴門ふみ、湯田伸子、etc。つまり、ようやっと、コミケットという場はプロダムとは違った世界を展開し始めようとしていたのだ。

そして、それをすくいあげようという若い編集者も出てきていた。マルイの頃から集会に参加していた佐川氏、板橋あたりからスタッフとなっていた川本耕次氏佐川氏は、半年かかって社長をくどきおとし、新雑誌創刊にこぎつける。なにしろ、毎朝毎朝、社長の机の上に。新しい同人誌を置いての攻勢だったらしい。新雑誌は、美少年をテーマにした「JUN」。やがて、タイトルは「JUNE」に変更となる。

川本氏は、三流劇画特集の取材時のコネを生かしてみのり書房に入社し、どういう甘言をろうしたのか、マンガ雑誌をまもなく創刊させることになる。三流SFマンガ誌『PEKE』がそれだ。共に、78年の夏のことだ。同時期には『プリティプリティ』『はーい』が創刊されており『奇想天外』のSFマンガ特集号も出ていた。時代がそういった波にのりつつあったのかもしれない。つまり、メディアのニューウェーブだ。の二誌は半年ほどで休刊となり、いわゆる“ぼくらのマンガ”は敗退することになるのだが、それから数年後『JUNE』は復活し、『PEKE』も『アゲイン』と名を変え再生、ニューウェーブブームを巻き起していく。

そんな、熱い期待を抱かせた時期、恒例となった夏の合宿に参加したメンバーには、『OUT』編集長T、なかなか出ない『漫金超』編集長・高宮成河、ロリコンの立役者となる蛭児神建、メカデザイナー出渕裕、青年マンガラブコメのはしりとなった野辺利雄、某アニメ雑誌編集者等々…。下の写真は一部では“日本のマンガとアニメをダメにした○○人”と呼ばれている……!?

怨霊のコミケ部屋

迷宮スタッフ準備会スタッフという構造は大田区産業会館の終りまで変らなかった。メンバー五人に手伝い数人といった小人数の構成だったが、大きくなり始めていたコミケットはそろそろ手に余り始めていた。ちょうどこの頃、原田氏の引退があり、机を壊した理由で大田区産業会館を追われたこともあって、準備会は再編成に入った。というより、始めて、準備会という形をとろうとしたといってもいい。次々と若い人達が入ってきた。警備隊、救護班等が生まれ、ブロック長制が導入され、あっという間に準備会は数十人の大所帯に膨れあがったのだ。

川崎市民プラザという格好の場を得て、コスプレは増加し、コミケットのお祭り的様相は強まっていた。これまでみたいに、誰かの家に集って事務作業をやることが不可能になると同時に、見本誌の山も大きくなっていき、何処かの場所を借りる必要が言われ始めていた。コミケットは大きな変化にさらされていたのだ。

そこで、事務所兼倉庫として部屋を借りることにしたのは79年の夏のことだった。家賃は、ここを使用する準備会メンバーが1000円ずつ払い、残りを準備会が負担するといった方式だった。場所は、渋谷駅から五分。汚いアパートだが、地の利は確かによかった。

しかし、ぼくには、どうもひっかかることがあったのだ。というのは、借りに訪ずれた時、そのコミケ部屋のドアに、小さな心霊写真がはられていたのだ。さらに、中に入って、窓を見ると、サッシには大きな十字架様にガムテープがはられているではないか。ぼくが問うと、大家は「いえね、前住んでた人が迷信深い人でね、でも、若い人には関係ないですよね」と笑った。この時、この部屋の気がおかしかったことに気付けばよかったのだろう。

とにかく、そうやって、コミケ部屋はスタートした。見本誌が並べられ、事務が行われといった具合だ。全てはうまくいっているように見えた。が、少しづつ人間関係はギクシャクとし始めていた。常駐メンバー達が異常に恐くなっていったのだ。若いスタッフと、旧スタッフの対立等も生まれていた。

それは、ドアの心霊写真が失なった頃から急激におかしくなったと、当時を知っている者は語る。また、時々そこに出入りしていた人に言わせると、あの部屋に泊り込んでいるメンバーの目の光りが違ったということになる。ぼくは、決してコミケ部屋に泊ることはしなかったが、それでも何らかの磁場の作用を受けていたのかもしれない。

やがて、それはコミケットクーデター事件へと発展していった。同時に、そこによく寝泊りしていたメンバーに、幾つか事故が起ったことも付け加えておこう。真実とはこういったものなのかもしれないと、今思えるのだ。

憧れと不安の晴海へ

「もうハルミしかないね。ハッハッハ」と笑っていたのはいつのことだったろう。使用していた会場が狭くなり始める頃になると、コミケットは何らかの問題を起こし、会場を追われ、さらに大きな会場へ移るというのがパターンになり始めていた頃だから、70年代末頃のことか。日本で一番大きな会場が晴海の国際貿易センターであることは準備会でも知られていた。しかし、金銭的な問題を含め、ハルミは夢のまた夢であり、最初の言葉も、よく出てくる冗談だったのだ。

ちょうど「ジェノサイド・コミケット」が描かれた頃かもしれない。なにしろ、川崎市民プラザ当時、一回にかかる費用は全てで四十万円足らず。なのに、ハルミは一番安い館で四十万、さらに机・イス全てリースなのだ。晴海で開催することは考えるのも、恐しいことだったのだ。市民プラザ当時のスタッフは「ハルミでやるなら止めますよ」というのが口ぐせだったぐらいである。

このアコガレのハルミにコミケットが進出したのは、81年冬のことだった。クーデターがらみで川崎市民プラザを追われることになったコミケットは、もはや晴海以外に行く場所がなかったというのが、真実である。

しかし、第一回ということで問題も多かった。普段この会場は、日本でも有数の企業によるイベントの為に使用されている。国際的な催し物も多い。別名・国際見本市会場と言うぐらいなのだ。一つのプロジェクトの予算は数千万円から億の単位である。ちなみに、国際貿易センターで開かれる催し物に企業がブースを出す場合、坪あたり二十万円ぐらいとられるらしい。コミケットで使用する机四つ分の広さで、この値段である。

そういった感覚で開かれる催し物会場へ、手弁当ボランティアによる任意団体コミケットが入り込むのだ。問題がない方がおかしい。しかも、宮公庁、お役所の許可をいっぱい受けないといけないのだ。例えば駐車場を借りる為に、都庁に最低三度足を運ばなければならない。また消防計画や警察への申請も、決して一回行くだけでは済まなかった。企業レベルのイベントを当然と考えている人達にとって、コミケットの存在は、おそろしくイイカゲンで馬鹿馬鹿しく、不気味に見えたことだろう。ガードマンも雇わず、そうじは自分たちでやり、会場作りを当日の朝やるといった発想は、極めて危険なものに見えたのかもしれない。当時、かなりねちっこくいびられた思いがある。

でも、そうやって、なんとか、晴海でコミケットを開くことができた。同地で一番狭い南館の2階の半分というちっぽけなものだったが、それでもこれまでの会場に比べれば圧倒的な広さだった。しかも、その倍、数倍の広さの他館がひかえている。安心があった。だが、ここさえも追われたら、どうしようという不安もあった。

安住の地は求めるものではなく、作り出すべきものなのかもしれない。

このコミケット19のポスターは吾妻ひでおさんだった。実は、この時ぼくがポスターを依頼したのはシベールだったのだが、沖由佳雄氏が、彼の先生である吾妻氏に押しつけてしまったのだ。原稿受取の時驚いたのはこちらだった。丁度、この頃、ロリコンブームは最盛期で、吾妻ポスターの売りあげはよかった。赤字覚悟だったハルミ第一回めは、このおかげで、なんとかなったともいえるのだ。

これ以後、晴海のコミケットは定着していくのだが、「コミケットカタログ」「夏のうちわ」「紙袋」といった物を準備会は出していった。身が重くなった準備会は、その体を支える為に、自ら資金をかせがなければならなかったのだ。

そうして、南館2階の半分で始まり、次は南館2階全フロアー、さらに南館1・2階、続いてC館、新館2階の4分の3、東館、新館12階、新館1階と西館と異常な不気味さで増殖してきたコミケットは、そうじを業者にまかせるようになり、ガードマンを雇うといった、ゴク普通のやり方に近づいていった。それによって、警察や消防局の対応もやりやすくなっていった。なんと最近では消防局や警察にコミケット参加者がいたりさえするのだ。そうして、コミケットは一日あたりではもっとも動員数の多いイベントとなってしまった。このままいけば、ハルミ征服も近い。しかし…と、代表者は眉を曇らせるのであった。そんなものである。

まとめ

① 迷宮とコミケットの誕生

70年代半ば、萩尾望都ら少女マンガ新世代を支持するマニアたちが集結し、原田氏・亜庭氏・米沢氏によって、マンガ批評集団「迷宮」が結成された。

同人誌即売会「コミックマーケット」構想は、迷宮の中で自然に生まれた。同時期に「漫画大会」参加拒否事件もあり、自ら開かれた場を作ろうと動き出した。

② 第1回コミケット

1975年、準備会(実質は迷宮)が立ち上がり、サークル募集を開始。

会場探しに苦労し、虎ノ門の小会議室で開催。来場者は女子高生中心。

「漫画新批評大系」などの同人誌が人気を博し、活気に満ちたスタートとなった。

③ 苦労と赤字、そして拡大

第1回から第15回まで、常に赤字運営。

小イベントや自主アニメ上映など工夫するが資金繰りは厳しかった。

1977年、初の特別企画「コミケットスペシャル」を開催、盛り上がるが大赤字に。

④ 新しい才能とメディアの動き

「ポルの一族」などホモパロディブームが少女ファンを熱狂させた。

佐川氏・川本氏らが『JUNE』『PEKE』など新雑誌を創刊し、同人文化をメディアへ広げた。

⑤ 内部トラブルと"怨霊のコミケ部屋"

事務作業と倉庫機能のため渋谷に拠点を借りるが、そこが「心霊写真」のある曰く付きの部屋。

人間関係が悪化し、若手と旧スタッフの対立が深刻化、やがて「コミケットクーデター事件」に発展。

⑥ 晴海進出とプロ化

404↓

ここまでのあらまし

『シベール』を軸としての当事者言説のまとめ。エロ劇画と美少女系の転換期になにが起こっていたか、萌え絵の系譜を考えてみたい人は是非参考にしていただきたい。もちろん他の軸も全然あるが、かなり参考になるとは思う。 https://t.co/A52wYJsLZR

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

個人的な考えでは「アニメ的な絵柄で性描写」を好む層はすでに多くいたけど、背中を押してくれる人がいなかったんじゃないかと。そこに、やってもいいんだよ!と号令を出したのが吾妻先生。本人はそれほどロリコンではなかったけど、影響力は大きかった。で、メディア戦略的に後押ししたのが米沢さん。 https://t.co/omQPGWTtTJ

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

オタク第二世代である私には、オタク第一世代が持つシベールへの憧憬が分からなかったのだが、この評論によって分かった。凄いなこれは。 / “日本初の男性向けエロ同人誌『シベール』全書評(抄録) - Underground Magazine Archives” https://t.co/0wMLJxRiDf

— 中津宗一郎/2回接種 (@nakatsu_s) 2021年12月4日

私が産まれる遥か前の話ではあるが、シベールの歴史が継承されておらず、ここから発生した男性向けエロ「漫画」の存在が自明のものとされ、この発明がなかったことにされるのが歯痒かった。エロパロからパロディが抜け──エロ表現の発明の歴史とムーブメント、その一端を知れる素晴らしいエントリだ。

— 西田藍 (@iCharlotteblue) 2021年12月5日

横からすみません、リンク先のページが無効になっておりますが、何かあったのでしょうか?

— 迷亭水鏡@冬コミ12/31(金)東M34a (@m_suikyou) 2021年12月5日

オリジナルの記事*1は、はてな的にダメだったらしく削除されました。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

(世界中のWebサイトを渡り歩いても、こうなる運命だろう)

これが『エロの壁』なのじゃよ!! 😭

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

ううう。。。壁にぶち当たりました。

— 虫塚"KERA"虫蔵 (@pareorogas) 2021年12月5日

年齢確認によるゾーニングで、コンテンツの棲み分けが出来たら良いんですけどね~

たぶん、ロリをあつかっている以上、問答無用でバンされる気はする。こうやって「ロリコン」の歴史は消されていくんだよな〜

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

で、萌えの原点などを若い人にリーチされなくなっていく…自分たちの起源さえ消されてくのだ…

今までこんな風にバンされたことはなかったので、びっくりしました。□リ系は本当に対応が早いですね。故・志水一夫の「誰もが焚書坑儒には賛成しないが、多くの人々は自分たちが今現在それとよく似たようなことをしているのに気が付かない」という言葉が沁みます(笑)

— 虫塚"KERA"虫蔵 (@pareorogas) 2021年12月5日

虫塚氏のまとめ『日本初の男性向けエロ同人誌『シベール』全書評(抄録)』が、hatenaから速攻でバンされてしまった。現在アーカイブに避難されています。

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

学術的にも非常に重要なまとめなのに、規約のどこに抵触したかわからずのバンは非常に残念。『エロの壁』の辛さ…https://t.co/hqD1aVlsES pic.twitter.com/8QFUIS7Ok1

たぶん『シベール』の画像が問題だったんだとは思うが、noteもそうだけど、こういう学術的な記事はゾーニング付き(18歳未満閲覧禁止)的な措置でちゃんと見られるようにしてほしい。

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

こういうものが残されなくてっていく社会のほうが、よっぽど不健全な社会になっていくと思う。

多くの人も言っているが、当時の時代背景を含む、ロリコンという文化の形がよく分かるまとめだと思う。

— 稀見理都@「エロマンガ表現史」発売中! (@kimirito) 2021年12月5日

何がすごいかというと、この記事をまとめているのが、91年のコミック規制すら知らない20代の若者だということだ。

ただ、日本初のエロ同人ではなく、エロマンガ同人ではあると思うw

▼修正版はこちらをご覧ください

こうして一箇所にまとめるのは有意義だし往年のインターネットらしさがある /日本初の男性向け同人誌『シベール』を考察する - Underground Magazine Archives https://t.co/NjYgvOU61e

— 雅治 (@osakaspy) 2021年12月5日

シベールする…シベの発現…当時としても画期的存在だったんだなぁ…。日本の表現界はこうした人たちが開拓してきたんだなぁと。そうして常に外圧と戦ってきたんだ。

— シロタツ (@SHIROTATSU3231) 2021年12月5日

萌え絵起源 1979年説は初観測した

— 🌿ふぁじだんご【mRNA-1273 inside】🌿 (@fajidango) 2021年12月5日

ブリッコの前に、シベールがあったってことなのね

にして、吾妻ひでおの存在の大きさよ……

シベールという同人誌の存在を今まで知らなかったけど 2次ロリエロ同人の根っこを遡る話がふっと沸いたとき頭の片隅にあるとないとでは共通認識のスタートラインがそもそも揃わない ということを理解しましたー これもう文化史の話なのかも! pic.twitter.com/BVJBth6P4z

— こがくなまイトヒロ3世 (@kogaitohiro) 2021年12月5日

シベール〜クラリスマガジンあたりの世代は若くても50代後半から還暦こえてるし既に鬼籍に入られた方も少なくないんだよね。漫画画廊を直接知っている方々が健在のうちに話を聞いておかんといかんかなぁ。 https://t.co/iIYjcTWymZ

— ぱとりっく・まっぐーはん (@miraizer_bang) 2021年12月5日

読んだ。吾妻ひでおが同ジャンル創成期における巨人であったことを誰彼もが賛美し、彼自身は時代の必然でしかなかったと静かに俯瞰する。ジャパニーズ•多様な漫画の歴史の1ページ//日本初の男性向けエロ同人誌『シベール』全書評(抄録) - Underground Magazine Archives https://t.co/wrQbc9wjFI

— Mr.G-H (@mr_gh) 2021年12月4日

消えちゃったっていうから物凄く焦ってしまった。吾妻ひでおという人物の果たした功績とそれにまつわる人々の話。冲方丁氏が創作論の中であり得ない組み合わせのものを組み合わせるということを言っていたけれど、次のスタンダードになるほどの地殻変動が起きたミラクル https://t.co/oFTvKDDSIV

— SkipAway (@skipaway1) 2021年12月6日

同時に、創作とはすでにある要素を組み合わせて発展するという著作権法の理念をここで見ることになるとは

— SkipAway (@skipaway1) 2021年12月6日

山本直樹さん「僕、並んでたんですよあの列に」

— 甘木零 (@cobol_amaki) 2021年12月5日

以降の証言が目から鱗

・コミケ初の行列本は『シベール』の最終号ではないか

・それまでエロな同人誌は女性向けばかりだった

・現在の日本マンガは手塚治とつげ義春が作った。それを最初に融合させた吾妻ひでおは異端でなく正統https://t.co/dGsv4jxWUD

「現在の日本のマンガの半分は手塚治虫が作ったものです。あとの半分はつげ義春が作ったものです。そのどちらか一人が欠けても現在のマンガの豊穣はなかったと思うのです。で、その二つを一番最初に融合させたのが吾妻ひでおだったと思うのです」(山本直樹)

— てら (@tera_mono) 2021年12月5日

うわあ…これはすごい評論…

— とどくろ (@martians777) 2021年12月6日

自分がなんでこんなに吾妻ひでおに惹かれるのか初めて分かった…というか初めて言語化してくれた人に出会った…すごい。 https://t.co/a70oUeHz0g

吾妻ひでおのマンガ的記号化による美少女エロは発明だったのだと思う。「シベール」はさすがに名前しか知らなかったし、これまでも現物を目にしたことはないのだけど、吾妻のインタビューを読んでもやはりひとつの重要な転機だったのだろうねえ。「萌え」の歴史で無視してはいけない流れなんだと思うよ

— あ〜る菊池誠(反緊縮) (@kikumaco) 2021年12月6日

『シベール』集めていたなあ。エロが見たいというより、己れの特殊な性癖に自虐的にツッコミを入れながらそれをギャグに転化していくという、フィクションとエッセイ漫画の中間という新しい分野として見ていた。いわゆる第一次オタク世代の特質はこれで涵養されたのだと思う。 https://t.co/pgWne7uFer

— 唐沢俊一 (@karasawananboku) 2021年12月6日

男性向け同人誌にも歴史有り。

— オブジェクト@図書館はいいぞ (@oixi_soredeiino) 2021年12月6日

シベールの評を読むとマンガエッセイの走りでもあったのか。

さっきの西田藍さんの「シベールの歴史が語られない」ことへの嘆き。そうなってしまった理由はたくさんあると思う。たとえば今45歳のぼくの世代では、自分たちが直接触れていない過去の「漫画ブリッコ」を知る人は多い。その理由は、90年代後半くらいには大塚英志の評論に存在感があったからかとか。

— 念波 (@nennpa) 2021年12月6日

他にも、語られにくくなってしまった理由を考えることはできる。「ロリコン」という言葉を無邪気に使っていたために、のちの時代からは言及しにくくなったのだ、特にあの事件の後には、とか。

— 念波 (@nennpa) 2021年12月6日

なんだろうな、気になる、この話。つまり、「公けに語りにくいとされたものは、たとえそれについての記録や評論・分析なんかが存在していても、言及されなくなり、忘れられ、『無かったこと』になる」例なのでは、と感じてしまって。

— 念波 (@nennpa) 2021年12月6日

「シベール」や「ミャアちゃん官能写真集」

— (元)小林紗良/鴣羽翔|こばしょー/TEN CATE (@AXhr0FzaqtILYXF) 2021年12月7日

の所持を必死に否定する女子中学生を

描きましたのでお納めください#業務中書類のウラ落書きは至福 pic.twitter.com/Q77anbNGaT

*1:日本初の男性向けエロ同人誌『シベール』全書評(抄録) - Underground Magazine Archives 2021年12月4日公開

日本初の男性向け同人誌『シベール』を考察する

1979年*1、第11回コミックマーケット(C11)にて、創作系ロリコン漫画同人誌『シベール』(無気力プロ内シベール編集部)創刊号が頒布された。

同誌は、男性向けエロ同人誌の記念すべき第1号として知られており、終刊直後から今日に至るまで、とにかく方々で神話的に語り継がれている。が、今となっては『シベール』の何が凄いのか、よく分からない人も多いだろう。

簡潔に言うと『シベール』は、手塚の系譜を受け継いだ伝統的・記号的な絵柄で、はじめて性描写を展開したエロマンガ雑誌である。それまでのエロマンガはリアルタッチの三流劇画しかなく、おたく的な青少年たちは、アニメ調のシンプルなラインで描かれた美少女のエロマンガが存在しないことに違和感を覚え始めていた。

そこで、時代の潮流として「かわいいエロ」が求められた。そんな中で出現したのが、同人誌『シベール』である*2。

シベール Vol.0 予告&原稿募集号https://t.co/UYm6ZRFvih pic.twitter.com/KiBYIR5bkT

シベール Vol.2

発起人の沖由佳雄*3は、今で言うアニオタ&ミリオタで、同じような連中が集まる漫画喫茶「まんが画廊」に入り浸るようになる。

まんが画廊の客は、アニメ好きのロリコン青年が多く、そこから蛭児神建、孤ノ間和歩、計奈恵、豊島ゆーさく、三鷹公一、早坂未紀、森野うさぎが参画した*4。

以上が『シベール』発刊までのあらましである。 シベール作家の方から参加したきっかけは「シベールの○×さんのファンです」とノートに書いたら、本人がその場にいて「これ書いたの君?」と交流後始まったからと聞いたことがあります。マンガ画廊ノートほんっと閲覧したい。フリスペノートとかも残ってないのかなあ

しかし、ネット時代になってから『シベール』の存在は忘れ去られた*5。

萌え絵の起源をめぐるツイッターの騒々しい議論でも、同誌のバックグラウンドを説明できる人は皆無である*6。だが、萌え絵の発信基地に「無気力プロ」と「まんが画廊」と「コミックマーケット」のトライアングルがあったのは否定しようのない事実である。 「まんが画廊」「シベール」「コミケ」のトライアングルがロリコン漫画を産むが、そこにはナンセンスをモットーとする80年代の空気があった。すなわち少女漫画をポルノにするような「漫画で遊ぶ」行為と、それを共有する空間の成立。これは面白主義/80年安保的で実に無意味だが、そこに真価があった。

これが80年代のある種の潮流であり、空気である、それは何もオタクに限る事ではない、70年代までのまじめで、重々しく、ともすれば悲観主義の極致のような空域(これはまあ、70’s万博を頂点とする楽観主義、進歩主義的未来感への巨大な反動でもあるが)をいかに茶化し、笑いのめし、叩き壊すか https://t.co/0NxlfpDJIv

つまり「反動に対する反動」が世の中を覆いつくしていた時代の空気の一角として「ロリコンブーム」や「漫画表現としてのニューウェーブ」もまた生まれ出てきたわけで、オタクがその落とし子で言うのは論を待たない、軽薄で狂騒的で刹那的な「面白主義」こそ、オタクの持って生まれた豪であるともいえる

このエントリーは、言及される機会がきわめて乏しい同人誌『シベール』にまつわる全書評を渉猟し、その抄録をまとめたものである*7。なお、内容についての考察は、批評同人誌『ロリコンブームの跡を追って増補改訂版』が詳しい。

シーベル編集部 (蛭児神建, じゃ・じゃばあ・うおっく, プラ・ナリア, らち・メリア, yt)

1979 pic.twitter.com/Qpi8EAHt9W

原田央男(批評集団「迷宮」同人=コミックマーケット準備会初代代表)

第11回コミックマーケットは、約220の参加サークルと約3000人の一般参加者を迎えて盛況の極み。アニメサークルの増加は止まらず、もはや上映会などほかのイベントをやる余裕も、時間的にも空間的にもない有り様だった。/そんなこととは無関係に、増え続けるサークルの生み出す同人誌のなかから『シベール』のような、いわゆるロリコンまんが(少女を性愛対象としたまんが作品)誌が登場したのがこの第11回からである。『COM』の休刊からすでに7年を経て、まんがファンは自己表現に代わる新たなまんがの魅力を探し求めていた。そこに現れたロリコンまんがは「まんがならではの」純粋な快楽追求装置として強く男性読者に働きかけ、やがて来る80年代前半にブームを形成。それはロリコンがまんがである限りはれっきとした一つのジャンルであったが、後に不幸な事件と重ね合わせられることによって「表現是か非か」の問題へと発展していく。ここで言及すべきことではないがまんがの80年代の予兆は、すでにこの時から表れていたことになるわけだ*8。

コミックアゲイン

— 馬鈴薯そば (@potatosoba) 2015年10月8日

1979年

みのり書房より

春コミ(昔は春にもコミケが開催されてたのよ)レポート pic.twitter.com/izesvXNnf2

アニメック編集部

コミケットに異変が起きている。例年なら人気アニメのファンジンに集中する客足が、昨年あたりから別方向に向きはじめているのだ。すなわち……ロリコン・ファンジンの台頭。1980年12月に川崎市民プラザで開かれたコミケット16では、開場前からロリコン・ファンジンに長蛇の例ができ、会誌も早々に売り切れるというケースか続出。そのパワーの前にはさすがの『ガンダム』も顔色なしといった風情であった。さて、このブームの頂点に立っているのが、もはや伝説化しつつある同人誌『シベール』だ。少女愛好家の間に「シベールする」という新語まで流行させた、ロリータ同人誌の草分け的存在であり、その正体はいまだ明らかにされていないのだが……考えようによっては、シベールは非常に不本意な受け入れかたをされているようなのである。 昨年、一部商業誌で紹介されたことによって、何やらいかがわしい趣味を持った集団と勘違いされてしまった。シベールはもともと少女マンガを目指して組織された集団だ。メンバーもマンガ家のアシスタントやアニメーターが多く、画力や構成力もしっかりしている。メンバーの中のエース級、沖由佳雄や孤ノ間和歩氏はプロデビューを目標に修業中。本当はとてもナイーブな集団なのです。最近はファンの方がエスカレートして、×××写真までが贈られてくるとか。感ちがいしないでください。シベールは美を求めるファンジンなのである*9。

「ふたりと5人」1972年~1976年

— バロン金山@C99_1日目東ネ15a (@baron_kanayama) 2020年7月24日

「マカロニほうれん荘」1977年~1979年

「機動戦士ガンダム」1979年

「魔法のプリンセスミンキーモモ」1982年

ミンキーモモ放映時にはコミケに一般参加し始めたのでこのころオタクとして完成する(笑)#あなたをオタクにした作品4選#ミンキーモモ pic.twitter.com/oUBneXHt98

吾妻ひでお(漫画家)

劇画のエロは全然エロくないと俺は思ったんだけど、一般の人も実はそう思ってたらしい。だって『シベール』を出したら、そのあとみんなそういう雑誌になっていった(笑)。じゃあ、みんなそう思ってたんだって。みんな手塚さん石ノ森さんの絵や少女マンガの絵でエロを見たいんだって。『シベール』の直前ごろに少女マンガの模写をして、エロの落書きみたいなのを描いてたんです。特定の誰の絵かは思い出せないけど、少女マンガは顔だけ模写して、体は手塚・石ノ森系なんですよ。それを組み合わせると、すごいエロチックになるという。俺たち、そういうのが好きなのは少数なのかなという疑問があって。だから、自分らが描きたいのもあるけれど、人の描いたものを読んでみたいというのが根本にあった。僕はそのきっかけをちょっと。みんなの後押しをしたぐらいの感じですかね。もしやらなかったら、出るのは少し遅れたと思う。自分がやらなくても、いつかどこかから出てきたんじゃないかと。歴史の流れには必然性があるらしいから。でも、こんなにメジャーになるとは思わなかった。何人か増えて、描いてくれたら嬉しいなぐらいの感じで。そしたらあっという間に類似本がごちゃごちゃ出始めたんで。こんなに需要があったのかっていう*10。

沖由佳雄(漫画家/シベール編集長)

当時は三流劇画ブームで、エロといえば人妻で、せいぜい女子高生。そういうのも別にいいんですけど、われわれが欲しいものとは違うという、物足りなさを感じていました。もう一つあったのが、女性サークルを中心とした耽美ブーム。これが許されるんだったら、俺たちもやりたいことをやっていいんじゃないかという。誰もやらないからとりあえず始めたんですが、自分たちで描くというよりは、上手い人が描いたのが見たい、というのが一番の目的でした。われわれがやらなければ、きっと誰か他の人がやったと思います。わりと皮膚感覚的に、そういう潜在的な需要はあるなとは思いました。まんが画廊の落書き帳を見たら、その手の絵が上手い人いっぱいいましたから。その落書き帳を見たくて、あるいはそこに描きたくて、行っていたところはありますね*11。

私は、正直よく知らないのですが、会長(野崎 欣宏)は昔、江古田に「まんが画廊」という喫茶店をやっていたそうだ。 経営をしていたのかな?。とにかく今でいうアニメカフェみたいなものだと思う…。そんな古い喫茶店の落書き帳が見つかりました。 pic.twitter.com/b3DqMuZfyO

— 伸童舎【公式】 (@shindosha) 2015年1月9日

手元にある巻の確認を、森川嘉一郎さんと。歯抜け状態ではありますが主に26巻〜63巻まで。63巻は、まんが画廊の閉店時、最終巻なんですね。会長は1巻〜25巻の行き先もアテがあるとか…? pic.twitter.com/tw9ZT4bNo5

— 伸童舎【公式】 (@shindosha) 2015年1月21日

蛭児神建(作家・編集者)

漫画画廊は、西武池袋線の江古田駅から徒歩数分の、ビルの地下に在った小さな喫茶店である。常にアニメや特撮ソングが鳴り響くその店は、活気と独特のオーラに満ちていた。同人誌が病院の待合い室の雑誌のように無造作に置かれ、自由に読めるようになっていた。プロの漫画家やプロを目指す者、そしてただ純粋に漫画やアニメや特撮が好きな者が集い、対等に語り合う、そんな店だった。

私は、生まれて初めて、自分がいるべき場所、いても良い場所を得たと思ったのだ。学校をさぼり、週に何日も漫画画廊に通った。そして私は最初は恐る恐る、次第に強烈に自己主張を始めた。その店の「落書き帳」……ほとんどプロ級もしくは本当のプロの絵も描かれたノートに恐れも知らず、「私はロリコンです」と綴り始めたのだ。それで疎外される事は無かった*12。とゆうか、そのケの有る奴はけっこういたんだな。後に『シベール』の中核メンバーになる孤ノ間和歩も、既に私より古い常連だった*13。

私が一人で作った初のロリコン文芸誌『愛栗鼠』*14は数十部のコピー誌だが結構売れた。やはり潜在的需要が有ったのだろう。そして、話はまた漫画画廊に戻る。あの店は、次第にロリコンの溜まり場の様になっていった。私が求心力になったのか、誰かが恥知らずにも最初にカミングアウトするのを、みんなが待っていただけなのかもしれない。男のアニメファンなど、八割がたロリのケが有るに決まっているのだ*15。

(蛭児神建『出家日記』あとがき漫画より)

初対面の沖由佳雄氏に手渡された本を見て、私の全身の血液は一瞬で頭に昇った。それは二つ折りのコピー紙をホッチキスでとめた、ほんの数ページの品である。しかしその内容は、彼の可愛い絵の少女が靴下だけの全裸になり、ワレメがくっきりと描かれた、当時としては衝撃的なものであった。私は頭がクラクラした。アニメ的美少女をエロの対象とする、その偉大なる先駆けは沖由佳雄氏である。全く、世界観が引っ繰り返るような思いをした。

私の、エロの血は燃え上がった。私は沖由佳雄氏に『シベール』の計画を教えられ、吾妻ひでお先生に紹介された。全く、当時の私としては夢のような出来事である。あの『不条理日記』や『シャン・キャット』をお描きになった吾妻先生である。偉大な、尊敬する漫画家であった。そんな先生の「仲間」になれとの誘いなのである。ただ自分はロリコンであると主張しているだけの、この無能な私にである。信じろと言われる方が無理である。本気で、夢かと思った。そんな気宇壮大な悪のプロジェクトに誘われるなど、悪の秘密結社の一員に加入した気分であった。ワクワクドキドキものの経験である。

私にとっての吾妻先生の印象は、とにかく大きく穏やかで優しい人であった。沖氏が長年アシスタントをしていて、一度も本気で怒っているのを見たことが無いと言っていた。だから、逆に壊れたんだな。/ともかく漫画画廊が存在しなければ、蛭児神建も『シベール』も無く、後のロリコン同人誌ブームも起こらなかったかもしれない。あんな小さな店に、あれだけの偉大な才能が集結したのは神秘というか、神の悪戯とさえ感じる。西洋の芸術史などを調べていると、複数の天才が同じ時代に誕生して寄り集い花開くという、神の意志としか思えない瞬間が幾度も起こるが、その小規模な形を私は目にしたのだ。

もちろん、漫画画廊にも健全な常連もいた。そんな一人に、ある日、吾妻先生の色紙を貰った。『少年チャンピオン』が読者プレゼント用に作った、印刷のカラー色紙である。奥にしまいこんで今は出てこないが、確か『ネムタくん』か『やどりぎくん』だったと思う。「吾妻ひでおのファンだと知られると、ロリコンだと思われるから、もういらない」と怒り混じりで言われた。そんな真面目なファンを置いて、先生は遠く危ない世界に突き進んでしまったのだなあ*16。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

やおいがあったからこそ『シベール』ができたということもあるわけです。ロリコン同人誌を作ること自体、勇気が要ることだったんですよ。やおいがなければ、それをやる勇気はなかったかもしれません。やはり、いくら迫害されてもしようがないという意識があったわけです*17。

二次出力したら萌え絵になった

— 虫塚虫蔵@迷路'22 (@pareorogas) 2022年12月5日

(変質者くんはログアウトしました)

※せっかくなので高画質化して再掲 https://t.co/dOWHFh29xI pic.twitter.com/gXBxHkOizj

米沢嘉博(批評集団「迷宮」同人=コミックマーケット準備会2代目代表)

79年4月『シベール』は、文字もない真黒な表紙のコピー紙としてコミケットに登場する。モノリスにも似たその形態は、まだ一般的ではなかった。ビニール袋に入れられたそれは、少女漫画が主流だった同人誌即売会の中では異端であり、薄気味悪かった。が、そこには男達の手による、アニメのパロディ、美少女キャラクター遊び、そしてエロチックな輝きが納められていたのだ。同人達の毎回変化するペンネーム、美少女(美幼女)を登場させるという一点でつながる作品、少年漫画やアニメの線に似たエロチックなペンタッチ。『シベール』は漫画同人誌界にマニアックな一つの世界を創りあげた。しかもその力場が多くの男の漫画ファンを魅きつけたのだ。コミケットが回を重ねるごとに『シベール』は部数を増やし、ついには小パニックを起こすまでの人気をかく得していった。500部はわずか1時間で売り切れ、多くのシベシンパが生まれた。そして、そこから多くのロリコン系マンガ同人誌が派生していった。現在あるそれらの同人誌はすべて何らかの形で『シベール』の影響下にあるといえるだろう。──正しく、すべては『シベール』から始まったのである。今や神話となった『シベール』の力が何であったかという考察はおくことにしても、ロリコン同人誌紹介第1回目はこういった具合になることはまちがいあるまい。『シベール』は休刊した。しかし、シベはなくとも子は育つのである*18。

志水一夫(作家)

「シベの発現」は、ゆがんだ法律を主な原因とした俗世間のロリコン写真集ブームなどからも力を得て、本来それとは一線を画した存在であったはずの『クラリス・マガジン』などをも巻きこみ、一大ロリコン誌ブームの渦をひき起こした*19。ほど遠からぬ内に「かつてロリコン誌ブームというのがあったなァ」と言われる日が来るに違いない。しかし、「ロリコン誌ブーム」は確実にわれわれの中に何かを残して行きつつある。われわれは「ロリコン誌ブーム」というファンダムの変革を通りすぎることによって、今まさに何かを得ようとし、また失なおうとしているのである。ファンダムにおけるロリコン誌ブームは、ある種の「成長の儀式」なのではなかろうか。『シベ』は、正にマンガ界のモノリスだったのかも知れない*20。

山本直樹(漫画家)

僕、並んでたんですよ、あの列に。コミケで本を買う行列ができたのは『シベール』の最終号が初めてなんじゃないでしょうか。会場への入場の行列は前からあったけど、会場の中で本を買うための行列は『シベール』の最終号のときが初めてだと思います。前の号を川崎市民プラザで見つけて。なんだこれは、俺の世界がなんでここにあるんだ、みたいな(笑)。見事にはまりました。あそこからロリコン美少女のビッグバンが。その後どーっと。その世界を作ったんですよ。それまではエロ本の同人誌は、エロまでいかないかな、女性向けの同人誌がやっぱメインで「耽美」って言っていたね、そのころ。で、『シベール』でしょ。もう宇宙創造ですよ(笑)*21。

最後に暴論を吐きます。現在の日本のマンガの半分は手塚治虫が作ったものです。あとの半分はつげ義春が作ったものです。そのどちらか一人が欠けても現在のマンガの豊穣はなかったと思うのです。で、その二つを一番最初に融合させたのが吾妻ひでおだったと思うのです*22。だから吾妻ひでおマンガは異端ではなく現在につながる正統なんです。みんな忘れてるかもしれないけど*23。

計奈恵(漫画家)

私見ですけど『シベール』爆誕以前のエロ漫画って劇画だったんですよね。吾妻先生が漫画アニメ風味のロリっ子エロを描いたら、その後のエロ漫画の画風も現状の萌え絵に進化するキッカケに成ったと思うのですよ*24。私的に「吾妻ひでお先生が居なかった世界」を想像するとエロ漫画は劇画時代が続いてSFやファンタジー作品のデビューが困難な暗黒時代が続いていたと思いますよ。特に「アニメ風美少女」画風の出現のファーストインパクト。ついでに言うと女性の(美少女系)作家の登場も遅かったと思います*25。

初期の白夜コミックス

— ナンブ寛永 (@kan_ei_sen) 2018年1月15日

「美少女同人誌 スーパーアンソロジー」帯付 (1984)

計奈恵「トライアングルミステリアン」帯付(1984) pic.twitter.com/epBJB5rv6G

RT

— 計奈 恵 (@kazunakei) 2021年12月5日

くりぃむレモンの「亜美」初期デザインの件でも

呟いて居ますケド「あの頃」エロは劇画と言うのが

一般&オヂさんの思考で固まって居て 亜美も

劇画系デザインだったそう(私はソレを観て居ません)

兎に角《アノ頃》漫画界隈の住人の意識が爆発的に

変化した印象

今はソレが普通に成ったけどね~W

噂の「まんが画廊」のらくがき帳も

— 計奈 恵 (@kazunakei) 2021年12月5日

当初メインは「ウルフ」さん「しげの」さんが

描くシャープな細マッチョ系の絵や

少女漫画系の絵で埋まって居た日常が

突然 アニメヒロインやオリジナル美少女

ケモ娘が大量発生したり!(^^)!

今の普通は《昔は萌え絵は息して無かったンだよ》

って位凄い事ですよ♪ pic.twitter.com/AVHYL2VE4v

遠藤諭(東京おとなクラブ)

少年マンガで女の子がカワイクカワイク描かれなければいけなくなったのは一体いつの頃からだったろう。この十数年間のあいだに少年マンガの中の少女の質は、飛躍的に向上したといえる。そして、この女の子を可愛く描くというスタイルが、更にワンステップ進み、少女を美しく描くということ、より少女的であるということを中心にすえたのが、吾妻マンガの到達した領域だといえる。吾妻ひでおは、それまでの数十年間に、幾百の少女マンガ家がそうしようとして試みてきたことを、たったこの数年の間に、ひとりでとびこえてしまったようなところがある。いまさらいうまでもなく、吾妻ひでおこそ、もっともエキセントリックに少女を描き続けている作家なのである*26。

川本耕次(批評集団「迷宮」同人/少女アリス編集長/作家・編集者)

(今でもマニアから珠玉の名雑誌と評価の高い自販機本『少女アリス』)

いつも、前人未到の世界を一人で切り拓き、それでもそこに安住しないで新世界へと向けて旅立つ人で、決して「売れっ子」ではなかったが、天才でした*27。

『失踪日記』には「『Peke』で『どーでもいんなーすぺーす』連載。SFパロディを堂々とやる」とあるが、その『Peke』というのが、おいらが編集長として立ち上げた漫画誌で、当時『宇宙戦艦ヤマト』で当てた版元(みのり書房)がドサクサに紛れてマニアっぽい漫画誌を作ろうというので「この人、きっとSF好きだよなぁ」と、おいらが発注したのだ。なんで「SFパロディを堂々とやる」と吾妻せんせが書いているのかというと、おいらがそう注文したからです。この後、吾妻ひでおはSF系のカルト作家として売れるんだが、そんなせんせに美少女物の「純文学シリーズ」描かせて再度、途を誤らせたのもおいらです*28。

まぁ、おいらの編集者時代の功績って、それくらいしかないんだが。「転機になる作品を描く時に、立ち会ってくれる人」というのはまた過大な褒め言葉で恐縮なんだが、跳ぼうか、留まろうか、迷っている崖っぷちの表現者の、背中を蹴飛ばすくらいの役割は果たしたかも知れない。おいらが40年前に考えた路線が、今でも通用する。編集者冥利に尽きる*29。

川本耕次の『少女アリス』(アリス出版/79~81年)は美少女(ロリコン)をテーマにした商業誌の記念すべき第1号。10冊ほど持ってます。吾妻ひでおの「純文学シリーズ」の初出で、最も重要な資料です。商業誌に載った最初のロリコン漫画がこれ。 pic.twitter.com/RMD9PEKv5a

— 虫塚虫蔵@迷路'22 (@pareorogas) 2022年12月3日

アリス出版『少女アリス』Vol.15(1980年10月号)

— 虫塚"KERA"虫蔵 (@pareorogas) 2020年12月13日

吾妻ひでお「夕顔」は吹き出しが手書き文字だ

「この号で私はアリス出版を退職するのだが、ドタバタのせいで写植が間に合わなかったのか、この回だけ手書き文字です」(川本耕次『ポルノ雑誌の昭和史』ちくま新書,2011年,119頁) pic.twitter.com/rUvDa9kmHW

高月靖(作家)

ロリコンマンガ誕生に貢献したのが吾妻ひでおだ。/1979年、アマチュアの同人活動に参加して初のロリコンマンガ同人誌『シベール』を制作。1980年には自動販売機で売られたエロ本=自販機本『劇画アリス』『少女アリス』でエロチックなロリコンマンガの連載を始めるなど、マニアックな活動を続けた。手塚治虫の流れを汲む絵柄はシンプルでかわいらしく、少女マンガとも馴染みやすい。そうしたタッチでアニメ、SFの文脈も押さえながら美少女をエロチックに描く世界は、後のロリコンマンガの原型になったといわれる。同じ幼い少女を描いた成人マンガでも、エロ劇画系とアニメ美少女系は市場が異なっていた。オタクの世界で受け入れられたのは、もちろんアニメ美少女系のほうだ。エロ劇画系でも評論家などに支持される作家は少なくない。だが市場自体はあくまで実写ポルノの安価な代用だ。それに対してアニメ美少女系のロリコンマンガは二次元である点に存在意義があり、さらに非アダルト系のタッチが求められた。吾妻ひでお、沖由佳雄、千之ナイフ、早坂未紀といった当初の人気作家たちは、低学年向けのアニメ、少年マンガ、少女マンガのようにかわいらしくデフォルメされたタッチだ*30。

斎藤環(精神科医)

当時、日本のロリコン文化に革命をもたらしたのが、マンガ家の吾妻ひでおサンだ。/吾妻サンたちのグループが1979年のコミケで販売したロリコン同人誌『シベール』こそが、その記念すべき第一歩だった。その中身たるやなんと、美少女キャラクターを素材としたポルノだったんだけどね。え? 同人誌なんだから当たり前だって? いやだから、その「当たり前」の本家本元が吾妻サンたちなんだよ! それまでのポルノコミックっていうのは、だいたい劇画調のリアリズム路線だったんだけど、吾妻サンは手塚治虫とかが作り上げた「かわいい」絵柄でセックスを描いた。これがおたくの皆さんのツボにダイナマイトヒットした、ってわけですね。ただしササキバラ・ゴウサンによれば、おたくにロリコンが多かったからそういう流れになったんじゃないらしい。むしろ、はじめはパロディやユーモアの表現だったんだよね。「やおい」モノにも似た経緯があって、ちょっとシャレで始めてみたら、マジにハマる人続出、みたいな。ともあれ、この手法のメリットは、もともとデフォルメされた絵柄だから少女をいくらでも変形できるってことにもあった。事実、吾妻サンは、『メチル・メタフィジーク』(奇想天外社、1980年)をはじめ、一貫して少女のメタモルフォーゼを描き続けていたしね。だから少女の変形は、ロリコンの歴史においては超重要な視点なんだ*31。

吉田正高(歴史家)

70年代のコミックマーケットをはじめとした即売会の運営と活動は、女性ファン層が主導していたと総括できる。80年代初頭になっても、この状況に大きな変化はなかった。70年代〜80年代初頭のコミックマーケット参加者の男女比をみると、圧倒的に女性の参加率が高かったことがわかる。/そのような状況の中、男性ファンのコミックマーケットへの参入が目立つようになるキッカケの一つが、いわゆる「美少女同人誌」(当時の言葉でいえば「ロリコン同人誌」)の登場であった。その嚆矢とされる『シベール』の発行は1979年である。文字もない黒い表紙を持ったこの漫画同人誌を作った作家たちは、いくつかのサークルに分派しながら、1980年代に顕在化する数多の美少女同人誌の基盤を築いていった。現在の基準でいえば、創作少女系にも近いといえるこれら初期美少女同人誌の特徴は、後年男性向け同人誌の中心テーマとなるアニメーションのパロディ(アニパロ)よりも、むしろ人形愛、幼児嗜好、異生物愛、同性愛などを観念的、哲学的に表現する雰囲気を持っている点にあり、そこに漂う文学性は、『ガロ』『COM』などの60年代末〜70年代の実験的な商業漫画雑誌に、女性がこれまで作り上げてきた同人誌、ファンジンの要素を織り交ぜた結果の産物であったといえるだろう*32。

大塚英志(作家)

「エロ劇画」から「ロリコンまんが」における性的コミック市場での商品の交代劇の背後にあるのは「肉」を欠いた手塚治虫的なエロティシズムの発見であった*33。

吾妻ひでおが手塚的記号絵によって「性」を描き、ぼくやぼくの同年代の〈おたく〉たちがそれに欲情し得たのは、そもそも手塚治虫の絵が身体性を持たない記号絵として出発しながら、そこに「死にゆく身体」「成熟する身体」を見出したからこそである。記号的でありながら生身の身体性を付与された手塚的記号絵が戦後まんが史に存在したからこそ〈おたく表現〉が二次元的記号絵の少女の向こう側に性的な身体を発見し得たわけだ*34。

それは隠蔽されたエロティシズムだったが、この時期、それは性的商品として再発見されたのである。符牒にすぎない、と手塚が自嘲した「記号絵」による性表現、それが、いわゆる「ロリコンまんが」の本質であり、新しいエロティシズムの形であった。だからこそ、ぼくはぼくの雑誌から、少女ヌードも含めたヌードグラビアも、そして「写実」という思想によって描かれる劇画も、ともに排す必要があったのである*35。

このように吾妻ひでおは、80年代以降に到来する「ロリコンまんが」や「同人誌の時代」「不条理まんが」といった新しい潮流を、短期間の内にあらかじめ生きてしまったまんが家であった。もし吾妻ひでおが『少年チャンピオン』から自販機本に越境せず、そこで一連のロリコンまんがを描かなければ、彼のとりまきだった新人まんが家たちもまた登場せず、そして彼らを中心にしたぼくの雑誌も存在し得ず、そこで中森明夫が〈おたく〉という呼称を使うこともなかったとさえいえる。それは極端にしても吾妻ひでおがいなければ今日のおたく表現は随分と異なる風景となっていたはずだ*36。

いしかわじゅん(漫画家)

吾妻ひでおのギャグ漫画は、読むのが苦しい。もちろん楽しいし、面白いし、しかし苦しい。それは彼自身の苦しさと同質のものだろう。吾妻ひでおの描くのは、いわゆるギャグ漫画だけではない。〈純文学シリーズ〉などという名前をつけられた、一連の不思議な味わいの作品群がある。それを創り出すことも、吾妻にとってはギャグと同じだったろう。彼にとって、ものを創ることは、既に快感という感覚を越えていただろう。神経を剝き出しにしたままに寒風に向うような、自己破戒の衝動にも似たものだったろう。どれだけ自分を傷つけ、壊してゆけるかを、彼が自分自身で試していたように、彼の描いたものを読みながら、ぼくはずっと感じていた。〈純文学シリーズ〉になるか〈ギャグ漫画〉になるかは、その方向と結果の差にすぎない。/彼は、アミダクジを引きながら、どんどん狭い小路に入っていってしまっていたのだ。その空間の狭さが、彼にとっての安らぎでもあったのだろうし、ますます暗く狭い場所に彼を追いこむ原因ともなっていたのだろう。/吾妻ひでおは、まだ本格的には仕事を再開していない。しかし、どこまでいこうと、ゆき止まりというものは、実は存在しない。どんな狭く暗い場所にゆき着こうと、目をこらせばその先があるのだ。彼はまた出てくるだろう。どこからかやってくるだろう。そして、ぼくらの視神経を、心の奥底を、突き刺し掻き回す作品をまた創り出してくれるに違いない。ぼくは、確信している*37。

飯田耕一郎(漫画家)

吾妻さんが『劇画アリス』という三流エロ劇画誌に連載するという話を聞いたときには、ボクはホントに驚いたものだった。なんたって『劇画アリス』は三流エロ劇画誌の上に自動販売機専門の雑誌だったのだ。そういう雑誌に吾妻さんが描くのである。考えてみれば、この頃の吾妻さんはホントにすごくて、大手の雑誌で仕事をしながら、このようにマイナーの雑誌に執筆しながら、更に同人誌にも手を出すという幅の広さは、ギャグからSFからエロそして私小説、いや私マンガで純文学しながら、ひゅんひゅんと飛び回っていたのだ*38。

森川嘉一郎(明治大学准教授)

吾妻ひでおは、いくつかのマンガ評論の中で、まさにおたく文化の祖のように位置づけられてきた。そのような文脈でしばしばいわれるのは、吾妻が劇画調でなく、手塚治虫作品のようなマンガ的でかわいい絵柄で性描写を展開した、最初の漫画家だったということである。

吾妻ひでおがそうした潮流の起点になったことには、もとより、一般少年誌で連載し、かつSFのマニア層にも高い人気を博していたプロ作家が、同人界に降臨したことによる求心力が大きく働いていたとみることができる。しかし、そこで見過ごすべきでないのは、濃いアニメファンの巣窟だったまんが画廊から沖由佳雄がスカウトしてくる描き手たちに寄せた、吾妻ひでおのシンパシー、あるいは親愛の情*39である。

『シベール』に端を発するエロマンガ、さらには「萌え」につながる美少女表現のスタイルが、単に三流劇画ブームに対する不満感を超えて30年にわたって継続的に拡大し続ける潮流となったのは、「おたく」という自称を獲得するようになるアイデンティティと、その表現のスタイルとが、深く結びついたことによるのではないか。いわばそれは、世代を超えて共有されるようになる趣味的・人格的マイノリティーの自意識と、表現のスタイルとの結合である。

『シベール』というロリコン同人誌の主宰を通して吾妻ひでおが果たしたのは、いわばその仲人ではなかったか。まんが画廊が社交場となり、沖由佳雄が見合いを手配し、吾妻ひでおが仲人となり、コミックマーケットを式場兼披露宴会場として行われた結婚。その交合から、いかに多くのかわいい美少女たちが生まれたことか*40。

*1:この年、ガンダムとカリ城も出現した。萌え文化やアニメブームの、事実上の元年は1979年である。

*2:表紙画は、次の同人メンバーが匿名で寄稿している。

- 吾妻ひでお(0号、ホワイトシベール)

- 沖由佳雄(1号、4号)

- 孤ノ間和歩(2号、3号)

- 早坂未紀(5号)

- 三鷹公一(6号)

- 川猫めぐみ(7号)

- 豊島U作(シベール補遺編/アニベール)

*4:彼らは吾妻ひでおの漫画『ななこSOS』『スクラップ学園』にサブキャラクターとして客演している。

— 計奈 恵 (@kazunakei) 2020年2月6日

*5:私が産まれる遥か前の話ではあるが、シベールの歴史が継承されておらず、ここから発生した男性向けエロ「漫画」の存在が自明のものとされ、この発明がなかったことにされるのが歯痒かった。エロパロからパロディが抜け──エロ表現の発明の歴史とムーブメント、その一端を知れる素晴らしいエントリだ。

「ロリコンブーム」なんてあったなと振り返られることはなく、その発端が忘れられるほど定番化してしまった。そしてこの時代の「ロリコン」の言葉の扱い方があまりに無邪気だと驚く人もいると思う、驚いて当然だ、という視点も我々オタクは忘れてはならない。— 西田藍 (@iCharlotteblue)

*6:何度か 呟いてする言葉ですけどロリ漫画世紀では

『つくづく 私達{シベール}ってミッシングリング

(;^^;)』と言う実感W — 計奈 恵 (@kazunakei)萌え絵の起源の話、よくツイートて流れてきたけど、若い人たちなのか、ほとんどあじまセンセの話する人見なかったので、シベールの話題、ちょっとスッとしたなあ…😅— B.L (@blqueen3)

あれだけ語り草になるものですら、その背景が説明できないのでは議論が混迷するのは当然。— castroganga (@castroganga)

昨今の萌え絵の話の大前提としてこのあたりの内容が前提とされていないのは問題だと思う。古い人には当たり前の知識として入っていても現在流通しているものと繋がる人はあまりいないという印象。コミケについても。 — notio (@nochi2009)

オタク第二世代である私には、オタク第一世代が持つシベールへの憧憬が分からなかったのだが、この評論によって分かった。凄いなこれは。— 中津宗一郎 (@nakatsu_s)

シベールは、アングラなサブカルチャーの最右翼を一時的に担って、やがて有名になって、それが故に純粋な歪みが、別の歪みに飲み込まれて、更に実物を知らぬものから、一方的な評価・批判を享受するという、典型的な不遇を被るという文物によくある経緯を辿った。 — 沖中雅 (@SKEWBk4PCapsV6B)

*7:元はWikipedia『シベール (同人誌)』に記載していたのだが、引用文の間投詞を取っ払ってるのがダメとか、重箱のスミをつつく指摘が入り、全削除されてしまった。よって同エントリーにそのまま転載している。

*8:霜月たかなか『コミックマーケット創世記』朝日新聞出版(朝日新書)2008年, pp.178-179 / Kindle版, 位置No.全2936中 2365-2382 / 80-81%。ISBN 978-4022732507。

*9:ラポート『アニメック』17号(1981年4月)特集「“ろ”はロリータの“ろ”」P44

*10:吾妻ひでお「吾妻ひでお 2万5千字 ロングインタビュー 現代日本的美意識「かわいいエロ」の創造者」『文藝別冊[総特集]吾妻ひでお』 pp. 30–34.

*11:森川嘉一郎「吾妻ひでおはいかにして「おたく文化の祖」になったか」『文藝別冊[総特集]吾妻ひでお』181 - 182頁。

*12:

私的に『ロリコン』界隈に参戦したのは

同人誌シベールからなのですけど 当時

「まんが画廊」と言う溜り場で ロリコンを

パロって「俺はオバコン」「俺はベビコン」

等々 ギャグや皮肉で「~コン」と言う呼称が

飛び交って居て もう誰のドレが元祖なのやらな

状況でした(;^^A)— 計奈 恵 (@kazunakei) 2021年3月26日

*13:蛭児神建(元)『出家日記―ある「おたく」の生涯』の中「私はロリコンです」角川書店 2005年11月 pp.36-39

*14:

C10(1978年冬のコミケ)で頒布された日本初のロリコン同人誌『愛栗鼠』(1978年12月創刊号のみ)。アリスマニア集団・キャロルハウス出版部(蛭児神建の個人サークル)発行。数十部程度のコピー誌(蛭児神すら現物を所持していない)かつ性的要素がない文芸誌のためか『シベール』ほどの知名度はない。その後、吾妻ひでおらと協賛関係を結び『シベール』の作家陣も参加した同誌増刊号『ロリータ』(1979年4月発行、同年7月の2号で休刊)が創刊される。

『愛栗鼠』臨時増刊号として蛭児神建がC11(1979年春のコミケ)で頒布したロリコン同人誌『ロリータ』。同年7月の2号で休刊。アリスマニア集団・キャロルハウス出版部発行。『シベール』と協賛関係を結んだ唯一の同人誌で、吾妻ひでお、沖由佳雄、孤ノ間和歩も原稿やイラストを寄稿した。 *15:蛭児神建(元)『出家日記―ある「おたく」の生涯』の中「初のロリコン文芸誌『愛栗鼠』」角川書店 2005年11月 pp.39-45

*16:蛭児神建(元)『出家日記―ある「おたく」の生涯』の中「吾妻ひでおとの出会い」角川書店 2005年11月 pp.46-52

*17:森川嘉一郎「吾妻ひでおはいかにして「おたく文化の祖」になったか」『文藝別冊[総特集]吾妻ひでお』181 - 182頁。

*18:阿島俊「ロリコン同人誌ピックアップ 第1回 シベール神話の誕生」『レモンピープル』1982年2月号(創刊号)あまとりあ社(2004年9月に久保書店から発行された阿島俊『漫画同人誌エトセトラ'82〜'98 状況論とレビューで読むおたく史』23頁に再録)

*19:シベールする…シベの発現…当時としても画期的存在だったんだなぁ…。日本の表現界はこうした人たちが開拓してきたんだなぁと。そうして常に外圧と戦ってきたんだ。— シロタツ (@SHIROTATSU3231)

*20:原丸太「ロリコンファンジンとは何か──その過去・現在・未来 ロリコン同人誌界分布図の試み」『ふゅーじょんぷろだくと』1981年10月号「特集 ロリータあるいは如何にして私は正常な恋愛を放棄し美少女を愛するに至ったか」ラポート pp.92-98

*21:吾妻ひでお、山本直樹「リスペクト対談:吾妻ひでお×山本直樹」『文藝別冊[総特集]吾妻ひでお』141頁。

*22:「吾妻ひでおは、COM的な要素とガロ的な要素を両方とも兼ね備えている、稀有の存在。/常に、自己否定から入ってくる。少女漫画や少年漫画で地歩を築いていたという枠を、自ら壊す。SFで評価され、神様扱いされるようになると、居心地悪くなるのか、またそれを破壊して、そこから出ていこうとする。/吾妻ひでおの革命は、手塚系の絵でエロを描いたところ。絵柄は手塚、中味はつげ。吾妻氏が偉いのは、採算を度外視して挑戦し続けるところ(確立したルーチンを守っていれば、安泰なのに…)」(川本耕次)

*23:吾妻ひでお『オリンポスのポロン』第2巻,早川書房,2005年2月,249頁(解説/山本直樹)

劇画だったンですよね 吾妻先生が漫画アニメ風味の

ロリっ子エロを描いたら その後のエロ漫画の画風も

現状の萌え絵に進化するキッカケに成ったと思うのですよ

正しく 黒本は ・・ pic.twitter.com/34ZLPa6Sjp— 計奈 恵 (@kazunakei) 2019年10月22日

想像するとエロ漫画は劇画時代が続いて

SFやファンタジー作品のデビューが困難な

暗黒時代が続いていたと思いますよ

特に「アニメ風美少女」画風の出現の

ファーストインパクト

ついでに 言うと女性の(美少女系)作家の

登場も遅かったと思います— 計奈 恵 (@kazunakei) 2019年12月23日

*26:Y・エンドウ「美少女まんがの頂点 吾妻ひでおの世界」『ふゅーじょんぷろだくと』1981年10月号「特集 ロリータあるいは如何にして私は正常な恋愛を放棄し美少女を愛するに至ったか」P80

*27:川本耕次 (2019年10月21日). “代表作はガス屋のガス公”. ネットゲリラ. 2020年1月27日閲覧。

*28:川本耕次 (2012年1月31日). “自販機エロ本ではありませんw”. ネットゲリラ. 2020年2月15日閲覧。

*29:川本耕次 (2018年11月25日). “怪しい編集者”. ネットゲリラ. 2020年1月27日閲覧。

*30:高月靖『ロリコン―日本の少女嗜好者たちとその世界』バジリコ、東京、2009年10月7日、154頁。ISBN 978-4-86238-151-4。極めて広範な知見より考察された、密度の濃い研究書。

*31: 斎藤環『おたく神経サナトリウム』(二見書房・2015年)-「ロリコンは『少女の変形』の夢を見る」の中「ロリとペドの違い」より。

*32:吉田正高 (2008年1月20日). “コミケ73カタログ出張版「戦後コンテンツ文化の発展にみるコミックマーケットの意義―その1」”. AIDE新聞(共信印刷Web事業部). 2020年6月20日閲覧。

*33:大塚英志『「おたく」の精神史 一九八〇年代論』星海社文庫 2016年 81頁

*34:大塚英志+ササキバラ・ゴウ『教養としての〈まんが・アニメ〉』講談社〈講談社現代新書〉2001年、95頁。ISBN 978-4061495531

*35:大塚英志『「おたく」の精神史 一九八〇年代論』星海社文庫 2016年 81頁

*36:大塚英志+ササキバラ・ゴウ『教養としての〈まんが・アニメ〉』講談社〈講談社現代新書〉2001年、97頁。ISBN 978-4061495531

*37:いしかわじゅん「アミダクジの果て―吾妻ひでおに代ってのあと書き」(吾妻ひでお『夜の魚』太田出版 1992年 192-195頁)

*38:吾妻ひでお『夜の魚』(太田出版 1992年)帯より。

*39:吾妻ひでお先生には、明治大学における「吾妻ひでお美少女実験室」展および「吾妻ひでおマニアックス」展の開催や、「シベール」誌の成立についての取材などに際し、大変お世話になりました。取材でとりわけ印象深かったのは、おたくの人たちに対する先生の優しいまなざしでした。 pic.twitter.com/KpFsKpbujg

— 森川嘉一郎 (@kai_morikawa) 2019年10月21日

*40:森川嘉一郎「吾妻ひでおはいかにして「おたく文化の祖」になったか」『文藝別冊[総特集]吾妻ひでお』、 179 - 186頁。本稿に引用された証言は、明治大学博物館における『吾妻ひでお美少女実験室』展(2011年4月23日〜5月23日)に向けた調査のために、明治大学准教授の森川嘉一郎が行ったインタビューに基づく。吾妻ひでおは2011年2月15日(同誌巻頭インタビューと併行して実施)、蛭児神建(元)は同年2月25日、沖由佳雄は同年3月8日にそれぞれインタビューが行われた。