アダルト系出版社のルーツを探せ!

現在、百社はあると言われるアダルト系出版社。

その成り立ちは? したたかさの根拠は? 系統樹なき業界の原点はどこだ!

(文献資料刊行会『風俗奇譚』1960年6月号)

所載:別冊宝島240『性メディアの50年―欲望の戦後史ここに御開帳!』1995年12月

- はじめに

- ゾッキ本屋からの出発

- ルーツ御三家と育成条例

- 風俗資料館へ行こう!

- 白夜書房の成り立ち

- 『漫画大快楽』の思い出

- パトロンは紙屋さん

- 実話雑誌の原風景

- 三和出版を立ち上げる

- 「オレはエロだぜ」という自覚

はじめに

常日頃、いろいろな意味でお世話になっているアダルト本業界であるが、不思議とそのルーツや変遷を知らない。それでも、この業界とつかず離れず仕事をしていると、たとえば官能ノベルや『漫画エロトラブ』の蒼竜社が辰巳出版の子会社であるとか、『写真時代』で一躍有名になった白夜書房は、昔はビニ本やオトナのオモチャの会社だったらしいとか、そういうウワサは耳に入ってくる。

アダルト系出版社がどのようにして生まれたのか。裸が好きなのは誰しも同じとはいえ、それを生業にしようとした人たちはどんなことを考えていたのか。そんなことをぜひとも知りたいと思った。

とはいうものの、何をもってアダルト系出版社と呼ぶのか。その定義が意外と難しい。

だいたい「アダルト」の四文字からしてヘンではないか。わざわざ英語にしてからカタカナに置き換えるところに、すでに「あまりあからさまに言ってはいけないもの」という雰囲気が漂っている。ヘンだけど「成人向け」では語呂が悪い。「エロ本」という呼称もいいけど、作っている本人が自称するならともかく、そうじゃない場合は、なんだか見下したような傲慢な臭いもする。ここは大雑把に、雑誌を作っている当人たちが「私たちはアダルト系です」と自覚していると思われる出版社をアダルト系出版社と呼ぶことにしよう。

ゾッキ本屋からの出発

いま世の中には、いったいどのくらいの数のアダルト系出版社があるのか。そこで、ミリオン出版の平田明社長を訪ねることにした。ミリオン出版はSM誌の代名詞『S&Mスナイパー』や超キレイなグラビア誌『URECCO』、セーラー服誌『クリーム』などを発行している。日頃社員たちに「出版は長期戦です」と諭す平田さんは、とかく山師的な社長が多いこの業界では珍しくマジメで温厚な人物として知られる。飢え死にしそうな私を助けてくれたこともある。

「せいぜい百社っていうところですか」と平田さんは私の疑問に答えて言う。出版社の数は全国に四千社から五千社といわれるから、意外に少ないといえるかもしれないが、私にはこの百社すべてのルーツ探しをしている時間も体力もない。

「ぼくは業界に入ってまだ二十年ちょっとだから、あまり古いことは分かりません。でも、大雑把な印象としては、辰巳書房(現・辰巳出版)の系統、三世社(のちに三世新社、現・東京三世社)の系統、そして新樹書房の系統の三つが、この業界の大きな流れだと思う」

このうち、新樹書房はもうない。

「ぼくが業界に入ったのは司書房から。たしか昭和47(1972)年でしたね。司書房ができて間もなくだったんじゃないかな。最初は『ホットマガジン』の編集部に入りました。いわゆるアダルトものの、ヌードと性情報を中心にした雑誌ですよ」

平田さんは国立大学の建築学科を出たあと、建築事務所を経て、司書房に入社という、いささか変わった経歴を持っている。

「ミリオン出版のスタートは20年近く前になりますが、実は一番最初の社長は、ぼくではないんですよ」

ミリオン出版の初代の社長は、編集プロダクションをやっていたH氏という人だった。ところが、このH氏はわずか3カ月ほどで辞め、当時29歳だった平田さんが社長に迎えられた。

ミリオン出版の親会社は大洋図書である。ミリオン出版から出る雑誌・書籍の発売元は大洋図書で、営業機能も大洋図書が持っている。

この大洋図書は特価本(ゾッキ本)の取次店として戦後間もなくはじまった。ちなみに、特価本、ゾッキ本というのは、いまでいうならアウトレット。本来は出版社などが在庫を抱えきれずに放出処分した本で、定価の数割引きから数分の一の破格値で売られる。通常の本とは違って、古本屋などを中心に流通する。大洋図書は、ミリオン出版だけでなく、自社でも出版を行なっている。よく似た名前の大洋書房も、大洋図書の子会社だ。

ちなみに、大洋図書については、青林堂の長井勝一会長の自伝『「ガロ」編集長』(ちくま文庫)にも出ている。1959(昭和34)年、長井氏は他の二人と一緒に三洋社という出版社をはじめるのだが、そのうちの一人が大洋図書の小出英男社長。もう一人の夜久勉氏は神保町に人生劇場というパチンコ屋を持ち、日本文芸社のオーナーでもあった。この三人がまだ戦後のドサクサ気分の残る出版界で、札束で頬を張りとばして力ずくで本を買い入れるような悪行三昧をやらかしたと長井氏は書いている。

平田さんがミリオン出版の社長になったときは、この小出氏はすでに亡くなっていた。当時、高校生だった小出氏の子息が、現在の大洋図書の社長である。

平田さんが社長になったころのミリオン出版は社員もほとんどいなくて、経験者に嘱託として来てもらっていた。発行する雑誌もすべて編集プロダクションに外注していた。なんとか社内で編集する雑誌を作りたいと平田さんが苦労して創刊したのが、かの『S&Mスナイパー』だ。

「ぼくは司書房にいたときも、SM誌を本格的に作ったことはなかったんですよ。せいぜい『SMファン』の撮影を横で見ていたぐらい」

わずか2、3人ではじまったミリオン出版も、いまでは従業員数60人弱の所帯。10万部を超える雑誌も数誌ある。

ルーツ御三家と育成条例

平田さんはアダルト系出版社のルーツ探しをするうえで、手掛かりを一つ教えてくれた。不健全図書指定の歴史を見てみることだ。

「昭和39(1964)年の10月から、『東京都青少年の健全な育成に関する条例』が施行されたんですよ」

通称「育成条例」と呼ばれている。条例では、優良図書類には推奨と表彰を行ない、不健全な図書類の販売等を規制することを定めている。

輝く不健全図書指定第一号は、辰巳書房の『紳士専科』1964(昭和39)年12月号。他には、

などが続々と指定を受ける。

この最初期の指定を受けた出版社でいまも健在なのは、現在は久保書店であるあまとりあ社、『実話と秘録』を発行する明文社、そして辰巳出版(書房)ぐらいのものだろうか。育成条例ができて早々、毎度毎度の常連となるのは、辰巳書房、新樹書房、三世新社など。平田さんの挙げる三大潮流である。

ちなみに、○○出版が××書房になったりと社名が微妙に変わることがよくある。これは誤植や勘違いではなく、倒産したり経営危機になるたびに、別の会社になっているからである。もっとも、名目上の社長の名前だけを変えて、やってることは変化なしというケースが多かったらしいが。

このほか、御三家(と勝手に呼ばせていただく)以外に、60年代の指定一覧に顔を出すのは、

- 淡路書房(『奇談マガジン』)

- 文献資料刊行会(『実話情報』『グラマーとヌード』『風俗奇譚』)

- 季節風書店(『100万人のよる』)

- パン・フォト・プレス(『ユーモア・グラフ』。のちに光彩書房)

- 檸檬社(『キューティ画報』)、土曜出版社(『土曜漫画』)など。

70年ごろは、『平凡パンチ』(平凡出版。のちのマガジンハウス)や『プレイボーイ』(いわゆる『週プレ』、集英社)も不健全図書に指定されている。キネマ旬報社の名前もある。いまは不健全図書といえばアダルト系出版社のものばかりだが、条例ができたころは大手出版社もアダルト系出版社も関係なく指定されていた。

その後、大手出版社で作る雑協などでは自主規制が進み、指定を受けるような雑誌はあまり出さなくなった。一方、アダルト系出版社も、11年前に警視庁の音頭取りで出版問題懇話会を作り、性表現の暴走がないように自主規制をしている。現在、懇話会には20数社が加盟している。

風俗資料館へ行こう!

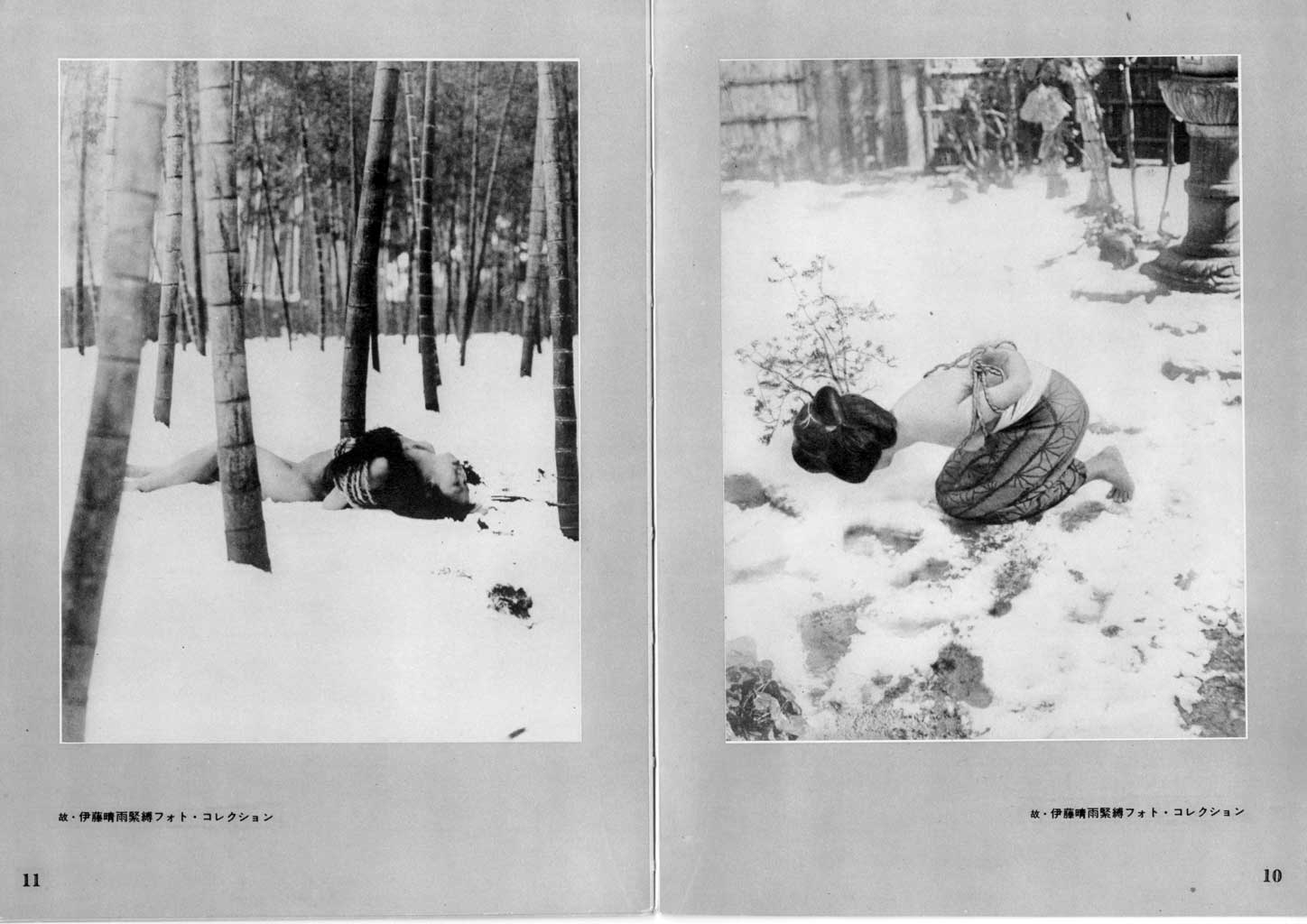

(文献資料刊行会『風俗奇譚 緊縛フォト集Ⅲ』所載)

戦後間もなくのころのことを聞こう。そう考えて、神楽坂に向かう。坂を上り始めてすぐ脇のビルに風俗資料館がある。ここはいわゆる会員制の有料図書館だ。SM雑誌を中心に、書籍やビデオがコレクションされ、会員は自由に閲覧できるようになっている。なかには伊藤晴雨の原画のような貴重なものもある。

館長の高倉一氏は、かつてアダルト雑誌の編集者としても知られた人だ。

「大正ひと桁生まれ、それも前半のほうだよ」と笑う高倉さんは、実際の年齢よりもかなり若く見える。毎日、四度の酒を欠かさないという。

風俗資料館がスタートしたのは1984(昭和59)年の11月。

「ぼくは昔、『風俗奇譚』という雑誌をやっていたことがあるんだ。そこでときどき原稿を書いてくれていたある男が、資料をかなり持っていた。雑誌だけじゃなく、晴雨の原画なんかもあってね。わざわざマンションの一室を借りて、そこに置いてあった。彼と彼の息子とぼくの三人で話をしているうちに、資料館を作ろうってことになったんだ。このまま捨て置くのももったいないし、これも一つの文化なんだからね。見たいという人だっているだろうし」

このコレクションに高倉さん自身のコレクションも加えて、館はスタートした。もっとも会員制の有料図書館とはいえ、収益は度外視している。高倉さん自身もまったくの無給だ。館の一部を事務所がわりにして、編集や執筆の仕事に使っている。

わざわざ関西まで出かけて資料を購入したこともあった。というのも、アダルト系出版では関西は東京と違った文化をもっていたからだ。関西独自のカストリ誌も多かったし、地下出版の歴史もある。かの『奇譚クラブ』も初期は大阪の曙書房から出ていた(のちに天星社に移る)。

現在、風俗資料館の会員数は千二百人を越えている。

ときどき蔵書を寄贈する会員もいる。亡くなった会員の未亡人が寄贈してくれる場合もあるし、結婚することになったので、ということもある。

「雑誌や本が溜まって困る人も多い。息子は理解してくれてるからいいけど、孫が大きくなってくると......ってね。資料館をはじめたころは、雑誌のバックナンバーにも欠号があったけど、そうやってだんだん埋まっていきました」

アダルト系出版社の多くは、資料室などもっていないし、自社の出版物すらきちんと保存していないところも珍しくない。そういう出版社にとって、風俗資料館はありがたい資料室で、調べものに来る編集者も多い。

「ぼくがこういう手のもので一番最初にやったのは『夫婦生活』(鶴書房)。創刊にはタッチしてないけど、三号目ぐらいからやりました。たしか1949(昭和24)年ごろだったかな。もう45年ぐらい前のことだね」

もともと高倉さんは文芸誌の編集者だった。それが鱒書房(のちのビデオ出版)から誘われて、『夫婦生活』の編集者になった。

だが、この『夫婦生活』、巷で語り継がれているようなアダルト雑誌とはちょっと違うと高倉さんは言う。

「あれはなんていうか、セックス解放になってからの、正しい意味での性の啓蒙雑誌だよね。だから書いているメンバーがすごかった。大宅壮一をはじめ錚々たる人びとが書いていたんだから」

はじめ、発行部数は7万部。ところが売切れ店続出で、急遽増刷した。

「カラーで印刷するのが間に合わなくて、白い表紙で作った。そのころは雑誌で増刷するなんて、珍しいことだったんですよ」

が、発行元のM社長も亡くなり、高倉さんは『夫婦生活』を辞める。

高倉さんがこの業界に入ったころからすでに出版活動をしていたのが辰巳出版だ。

「辰巳出版のはじまりは早かった。終戦間もなくはじまった。たしか、最初はカストリ雑誌からはじまったんじゃなかったかな。はじめのころは単行本なんかも出してたんだけど、うまくいかなくて、いちど潰れているはずだ。社長のH君の奥さんの里が資産家でね、その援助を受けて建て直したはず。

そういえば、辰巳出版から枝別れした出版社っていうのは、あまり聞かないねぇ。笠倉出版? あそこは池袋の洋紙屋に面倒みてもらってはじめたんだよ」

『夫婦生活』を辞めた高倉さんが作ったのは『女の百科』。出版社は新樹書房だ。例のアダルト系出版社御三家の一社である。

この新樹書房の設立に関して、高倉さんから意外な話が出てきた。

「新樹書房っていうのは、はじめからぼくがタッチしてたんだ。新樹書房のバックは春陽堂、昔は文学の名門ですよ。いまも日本橋にあるけど」

春陽堂といえば、春陽文庫などの時代小説で知られる老舗。それがアダルト系出版社の親会社だったとは。まぁ、いまでいうなら、ビジネスマン向け啓蒙書の三笠書房と、アダルト向け文庫のフランス書院の関係のようなものだろうか。

「まっとうなものだけでは経営が苦しくてね、柔らかいものでやってくれないかということで、ぼくがはじめたんですよ。新樹書房のそもそもの社名の登録者はぼくになってる。はじめは春陽堂のビルの三階に編集部を置いて、『女の百科』っていうのを作った」

高倉さんが新樹書房にいたのは三年間ぐらいだった。

「そのうち春陽堂で定員オーバーになった社員たちが新樹書房にどんどん入ってきて、それじゃあっていうんでぼくは辞めちゃったんだけどね」

親会社のリストラの受皿でもあったのだ。

この新樹書房で編集部長をしていたW氏が、大亜出版(のちのダイアプレス。『バチュラー』などのいわゆる洋ピンものや、『アダムス』などの発行元として知られる)を作り、営業部長だったS氏は若生出版を作った。

白夜書房の成り立ち

新樹書房を辞めた高倉さんは、しばらくフリーであちこちに原稿を書いていた。芸文社もその一つ。

「芸文社は昔は銀座にあってね。のちに神田に移ったとき、枝分かれしてできたのが平和出版(『新風写真』など)だよ」

数年間のフリー生活ののち、高倉さんは『風俗奇譚』を創刊する。1959(昭和34)年のことだ。

「最初は神田にあったメッキ屋がバックでね、『奇譚クラブ』(曙書房)みたいな雑誌をやってくれないか、と言われたんだ。ところがうまくいかないんで、文献資料刊行会という会社を作った。昭和36(1961)年ごろかな。こんどのスポンサーは上野の日正堂」

当初『風俗奇譚』のバックだったゾッキ屋が経営難に陥り、その債権者の筆頭が日正堂だった。

「たしかに日正堂には若干の援助は受けたけれども、文献資料刊行会はあくまで独立した会社だったんだ」

この日正堂もまたゾッキ屋として知られる。戦後しばらくして、倶楽部雑誌がブームになった時代があり(後述)、日正堂は双葉社の倶楽部雑誌をゾッキで扱い、大きくなった。のちに日正堂は大洋図書と同じく、出版も行なうようになったが、それにも高倉さんが大きく関与している。

「日正堂からウチで売る本も作ってくれないか、と言われて、実話誌や写真集を作ってね」

白夜書房(初期はセルフ出版。少年出版、現在のコアマガジン社も同様)も、発売元を日正堂にしていることが多かった。

「白夜書房のM社長は、はじめ日正堂に面倒をみてもらったんですよ。ビニ本を作ってたときに日正堂に面倒をみてもらい、白夜書房を作るときも取次ぎに口をきいてもらった」

高倉さんは現在も日正堂の役員をつとめている。

こちらも棚出ししていませんが 昭和レトロなエロ雑誌『ニューセルフ』全冊発禁押収処分を受けました。各冊1080円。お問合せはお気軽に。 pic.twitter.com/L1cK2wc7E3

— 文庫 櫂 店 (@bunko_kai) 2017年4月14日

『漫画大快楽』の思い出

『風俗奇譚』のころの雑誌作りについて聞いてみた。

「グラビアの撮影は、都内だと向島あたりの旅館を借りたり、熱海あたりにちょこちょこ出かけたりしてね。当時は早朝なら海岸でも撮影ができたんだよ」

編集者自らカメラマンである。しかし、肝心のモデルは?

「そのころはスタジオっていうのがあってね。手ぶらで行っても写真機貸してくれて、ヌードを撮れる。そういうところの女を口説いてモデルにしてた」

みんなお金が欲しかったんだろうなぁと高倉さんは思い出すように言う。

「ギャラ? 覚えてないな。でもあの当時だからそんなに高くはないよね。あのころで一万円も出したかな。うーん、熱海なんかだと泊まりがけだからそれくらい出したかもしれないけど、都内だと三千円とか五千円ぐらいだったんじゃないかな」

もっとも、移動時間は別として、ほとんどの撮影は二時間ぐらいで終わるのが普通だった。現在は撮影の前にプロのメイクがモデルを念入りに化けさせるし、カメラのほうもカットごとにライティングを変えたり、ときにはモデルのコスチュームもメイクも変えたりする。ほんの四、五ページのグラビアでも、早朝に集合して、終わるのはちょうど夕食時ということが多い。撮影というものが、ずいぶん変わってしまった。

「昔だって食事ぐらいはごちそうしたけれどもね(笑)」

もう一つ高倉さんが作った出版社に、檸檬社がある。この会社もいまはない。

「作ったのは文献資料刊行会とほとんど同じころ。昭和36年ぐらいだったかな」

檸檬社では『小説読切』や『オール読切』といった小説誌や実話誌を作っていた。

「『ヤングマン』っていう雑誌をやってたこともあったな。これはちょうどいまの『週刊プレイボーイ』の前身みたいな雑誌でね。

赤字続きでやめちゃったけど。結局、売れるよりも、かかるほうの金が多かったんだ(笑)。あのころで全部写植で雑誌を作ったんだから。やるんなら、ほかでやらないことをやりたいと思ったしね。

『風俗奇譚』で知り合った三島由紀夫には、『ヤングマン』に原稿を書いてもらったこともある」

官能劇画誌の草分け、『漫画大快楽』もこの檸檬社から出ていた。1974(昭和49)年ごろのことだ。

「『漫画大快楽』は編集者に自由にやらせたんだよ。最終的なところは見てはいたけどね」

(檸檬社『漫画大快楽』1982年10月号)

檸檬社は1982(昭和57)年に解散するまで続き、一つの時代を作った。檸檬社からサン出版(考友社)や桜桃書房に移った編集者もいる。

アングラ、退廃文化から始まり日本のサブカルチャーの地下水脈的な存在として、その果たした役割は大きいと思うんですよね。関係者がご存命のうちに檸檬社全史はマジで作って貰いたいですよ。

— まんがゴリラ (@manga_gorilla) 2020年10月18日

パトロンは紙屋さん

つぎに、アドベストセンターの石川精亨社長を訪ねることにした。アドベストセンターは三和出版の子会社で広告代理店。AV情報誌の『ベストビデオ』や『カルテ通信』などのマニアックなSM誌の発行元として知られる。

三和出版の雑誌広告は、同社がすべて扱う。こうした例はそう珍しくはなく、たとえば白夜書房は宣伝ルームという子会社が広告を担当している。

「ぼくが一番最初に入ったのは『りべらる』という雑誌でね。出版社は太虚堂っていうところです。『りべらる』っていうのは、『ロマンス』(ロマンス社)とか『猟奇』(茜書房)とともに、いわゆるはじめのころのカストリ雑誌ですよ。一時は飛ぶように売れたんです」

(太虚堂書房『りべらる』1951年4月号)

ときに1952(昭和27)年。

1929年生まれの石川さんは、まだ早稲田大学の仏文科の学生だった。

「就職難の時代だったから、『りべらる』の編集者募集には500人ぐらいの応募があったんです。ぼくは編集者になるつもりはなかったんだけど、試験を受けたら採用2人のうちの1人に入っちゃった。“まぁいいか、エロ雑誌の編集でも”と入ったのが、ぼくのエロ雑誌人生のはじまりですよ(笑)」

このとき石川さんとともに『りべらる』に入ったもう一人の人物は、学者・エッセイストとしても知られ、いまでは某大学の学長も務めている。

「『りべらる』っていう名前は、菊池寛がつけた。太虚堂は文藝春秋の人が社長でしたからね。そもそも『りべらる』っていうのは、エロではなくて、いわゆるリベラルな、風俗雑誌だったんですよ。それがだんだん変わっていって、最後にはエロになっていった」

が、『りべらる』は石川さんが入って間もなく、1953年ごろに潰れてしまう。石川さんは一時、映画会社のシナリオ部に入ったものの、ふたたび出版社に戻る。こんどは三世社だ。そう、アダルト系出版社御三家と私が勝手に呼ばせていただいてるところの一社である。

「昔、文藝春秋から『モダン日本』という雑誌が出てたんですよ。戦争中は非常に勢いのある雑誌でした。この『モダン日本』には吉行淳之介さんもいましたね。それが潰れて、中身はそっくり三世社に移ったんです」

さてこの三世社のルーツはいかに。すると石川さんは「三世社も元はゾッキ屋」と言う。一三堂というゾッキ本屋が三世社の前身だったのだ。

「『モダン日本』と、『読切倶楽部』と『実話雑誌』をやるので、メッキ屋が金を出して作った会社なんですよ。いわば、大洋図書も日正堂も、みんな仲間。みんな特価本屋です。最初はそうです。メジャーな本を作ろうと思っても、出発がそうだから、なかなか色が抜けないんだなぁ」

あるベテラン編集者もこれを裏づけるようにつぎのように言う。

「初期のアダルト系出版社のパトロンといえば、ゾッキ本屋か紙屋だった。メッキ屋は流通ルートをもっていたし、物のない当時は、紙の供給ルートをまず押さえないと出版はできなかったから」

実話雑誌の原風景

高倉さんの話にもあったように、1955(昭和30)年前後というのは倶楽部雑誌の全盛期だった。三世社の『読切倶楽部』もそうしたブームをあてこんで創刊された一冊だ。

当時メジャーだったのは講談社の『講談倶楽部』、光文社の『面白倶楽部』、桃園書房の『小説倶楽部』、そして三世社の『読切倶楽部』。このうち、『小説倶楽部』だけが、編集方針や形態を少しずつ変えながら現在まで残っている。

もっとも、この倶楽部雑誌はアダルト雑誌ではない。大衆向け娯楽総合誌とでも呼べばいいのか。私が、「『オール読物』みたいな、大衆小説誌ですか」と聞くと、「いやいや、そんな立派なものじゃなくて、もっといろんな記事がゴチャゴチャ入っててね。ルポだの落語だの座談会だの」と石川さんは言う。

『読切倶楽部』には『モダン日本』から移ってきた吉行淳之介もいた。もっとも、病弱だったうえ、すでに作家として注目されはじめていた時期で、めったに会社には出てこなかったと石川さんは言う。

「吉原の取材は吉行さんの専売特許だった(笑)。すごいんだ、吉行さんは。一軒に入ったかと思うと、出てきてすぐ隣に入っていく。ただ、からだの丈夫な人ではなかったから、セックスはしなかったんだと思うんだけど。色街の哀歓みたいなものを見ていたかったんでしょう」

いまでいう風俗ルポのハシリのようなものだ。こうした経験は吉行淳之介の小説のモチーフになっていく。

中村メイ子もいた。

「吉行さんの父親と中村メイ子の父親は、ともに新感覚派の仲間ですから、その縁で入ってきたんでしょうね。座談会やインタビューを受け持ってましたね。文字数を計算して割り付けするなんてことはダメだけど、人から話を聞いたりする能力は抜群でしたね」

吉行淳之介は芥川賞を取って三世社を辞め、中村メイ子も声優として成功して辞めていく。こういう人たちと、のちにアダルト本業界の中枢を担っていく人たちが一緒に働いていたのが倶楽部雑誌だ。ゴチャゴチャと、混沌としていたのだろう。

石川さん自身も三世社を辞めて、『サンケイスポーツ』の記者となった。

「ところが、あんまり給料が安いんで、また三世社に戻ったんです。それが昭和42(1967)年ごろ。『読切倶楽部』は昭和37(1962)年ごろまで続いたと思います」

石川さんが三世社を出たり入ったりしているこの数年間に、アダルト系出版社と雑誌の数が一挙に増えたという。

「昔は、出版社を作ってもすぐ潰れちゃったものですよ。競争が激しくてね。それが昭和40年を過ぎるころから、アダルト雑誌がワーっと増えて、まさに群雄割拠の時代になりましたねぇ」

そういえば東京都青少年育成条例が施行され、不健全図書の指定がはじまるのは1964(昭和39)年からだ。

三世社に戻った石川さんは『実話雑誌』の編集部に入った。『モダン日本』『読切倶楽部』もアダルト雑誌ではなかったが、この『実話雑誌』は違った。

「これは週刊誌のハシリですね。いま実話誌というと、ヤクザの記事なんかが多いけれども、ああいうんじゃなくて暴露記事、スッパ抜きですよ」

『実話雑誌』の編集長が、のちにサン出版(子会社に考友社。『SMコレクター』、『投稿写真』、『さぶ』などを発行する)を率いるMさんだ。

Mさんが『実話雑誌』以外に三世社で作った雑誌に『SMセレクト』がある。『奇譚倶楽部』や『猟奇』とは違った、モダンなSM誌はこの『SMセレクト』からはじまるといってもいい。『実話雑誌』が扱うテーマは実に多種多様だった。芸能界のスキャンダルから、性風俗情報、性の告白記事など。

海外の雑誌に載った性風俗情報の翻訳などもあった。漫画もあった。こうした実話誌がのちのアダルト雑誌の原型となっていく。現在のアダルト雑誌は、実話誌が細分化して分離独立していったものともいえるかもしれない。

「暴露記事が中心でしたから、もちろんそこらじゅうから抗議がきましたよ。プロレス全盛の時代に、“力道山だけが儲けてる!”なんてやったこともある。力道山が怒って、三世社をぶっつぶす! って言ってね。編集長のM君も逃げたし、記事を書いたライターなんか、日本全国を逃げて回ってました」

『実話雑誌』にはグラビアページもあった。これもアダルト誌のグラビアページの原型かもしれない。

「映画会社のグラマー女優(肉体女優)を裸にしたんですよ。映画の全盛時代でしたからね。『読切倶楽部』に載せるというようなことを言って、騙して裸にしたんだ。グラマーっていったって、いま見ればたいしたことはないんだけどね(笑)。最初は水着から撮影に入って、だんだん脱がしていくわけですよ」

当然、問題になる。映画会社からも猛烈な抗議がくる。出入り禁止のペナルティを科してくる映画会社もあった。

もっとも、映画会社のほうも本腰を入れて売り出していく女優たちと、いわゆるグラマー女優は区別していたようで、『実話雑誌』に載るのPRの一つと受け止め、しだいに協力的になっていったという。

いまの芸能ジャーナリズムのパターンがこの実話誌から生まれている。

「もちろん女優にはギャラを払いましたよ。『実話雑誌』には専属のカメラマンなんていないので、『近代映画』にいたM君や『映画情報』のKに、アルバイトで撮ってもらったんですよ」

この『実話雑誌』は、1973(昭和48)年ごろ、Mさんが退社してサン出版を作るまで続く。一方、石川さんはそれと前後して1971(昭和46)年、桃園書房に移る。桃園書房のアダルト部門として、司書房を設立するためだ。

三和出版を立ち上げる

「『ソフトマガジン』や『SMファン』なんかを作ったわけです。ミリオン出版の平田君もそのうち入ってきた」

石川さんが司書房を辞めて、他の四人と共同出資して三和出版を作るのは1982(昭和57)年のことだ。

「三和出版はマニア向けの高い本を作ろんだよね。それと、再生本の作り方がうまいんだ。それは昔の三世社の専売特許だったんだよ」

再生本というのは、雑誌の通常号に載ったグラビアページだけを数号分まとめて写真集にし、増刊として売るものだ。カラーページなどは製版代が高いが、再生本は原版をそのまま流用するのでコストを抑えられる。しかも、大取次から一般書店に流れるだけでなく、ゾッキ本として売る分も計算に入れて本を作る。アダルト系出版物独自のノウハウだ。

「オレはエロだぜ」という自覚

「時の移り変わりが激しいのがエロの業界」と石川さんは言う。いま聞くと、実に簡単に出版社を作ったり、潰したりしている。取次ぎと口座を新規に開設するのは大変だから、潰れかかった出版社を丸ごと買い取ってしまうようなことも頻繁に行なわれたらしい。

ある編集者と飲んでいたら、こんな話が出た。

「ぼくのいる会社はスト破りててきたんですよ。ある出版社に労組ができて長期ストに入っちゃった。経営者も困ったけど、そこから仕事を請けてた紙屋・製版屋・印刷屋も困った。それで三者か四者が合同で出資して、スト破りのためにこの会社を作ったんですって」

出版社といっても、一般企業のレベルでしえれば、零細企業が圧倒的に多い。なんともイージーに作れてしまうのだ。

敗戦後、カストリ雑誌からはじまったこの業界は、60年代になると雑誌も出版社もどっと増えた。70年代には白夜書房や英知出版のように、ビニ本業界などの異業種から参入してきたところが大きくなった。いまや白夜書房は高田馬場に、英知出版は神楽坂に大きなビルを構えている。

90年代になると、アダルト系出版物の世界も大きく変わっていく。ヘアヌードをいち早く出したのは、出版問題懇話会に加盟するアダルト系出版社ではなかった。

「アダルト系出版社だと、どうしてもそういう目で見られるから、出すのは控えようっていう気持があったのかもしれない」

こうミリオン出版の平田社長は言う。SMも変態も一般メディアに頻繁に登場する時代だ。もうアダルト系。非アダルト系も、雑協加盟も懇話会加盟も、ミクロ的に見ればそこで扱う性表現にあまり違いはない。

また、アダルト系出版社のほうも、裸と性だけではなくなった。

たとえばダイアプレスが大きくなったきっかけはクルマ雑誌だったし、白夜書房の屋台骨を支えているのはいまや裸よりもギャンブルだ。ミリオン出版もヤンキー雑誌『ティーンズロード』やデマと噂の専門誌『GON!』が大好調だ。

にもかかわらず、もはやアダルト系、非アダルト系なんて区別はないよ、とは言いたくない。何か違うのだ。たとえば日頃私がおつき合いさせていただいているアダルト系出版社の人びとには、「オレはエロだぜ」という自覚がある。

こういうのはアナクロなのかもしれないけれども、非アダルト系出版社の人には感じられないものだ。カストリ雑誌とメッキ屋と紙屋ではじまったルーツが、アダルト系の人びとをしたたかにしているのかもしれないが、そういう仕事ができるのが私の密かな誇りだったりする。(了)