特集 三流エロ雑誌の黄金時代

月刊漫画ガロ 1993年9月号

ガロの読者に馴染みの深い作家達のほとんどが、一度や二度はエロ劇画誌に作品を発表したことがあるのではないだろうか。三大エロ劇画誌でいうと『漫画エロジェニカ』では川崎ゆきおが連載を持っていたし、『漫画大快楽』ではひさうちみちお、平口広美、オージ、アベシンなどが描いていた。『大快楽』の後を受けて『ピラニア』『カルメン』が創刊されると、エビス、マディ、イワモトケンチ、丸尾末広、杉作獣(J)太郎なども執筆陣に加わった。『大快楽』はもともとアブノーマル系の作品が多かったが、それがガロ系作家起用の一因か? 他の執筆陣は土屋慎吾、あがた有為、羽中ルイ、能條純一、前田寿安など。この頃、ガロの誌面にやたらセックスシーンが多くなったことがあったが、やはり三流劇画誌の影響だろうか。『ピラニア』もやはり変態っぽい作品が主流。『カルメン』は青春マンガ系が主だった。

全てはエロ雑誌から始まった!!

画期的な雑誌りで次々と話題をふりまく末井氏

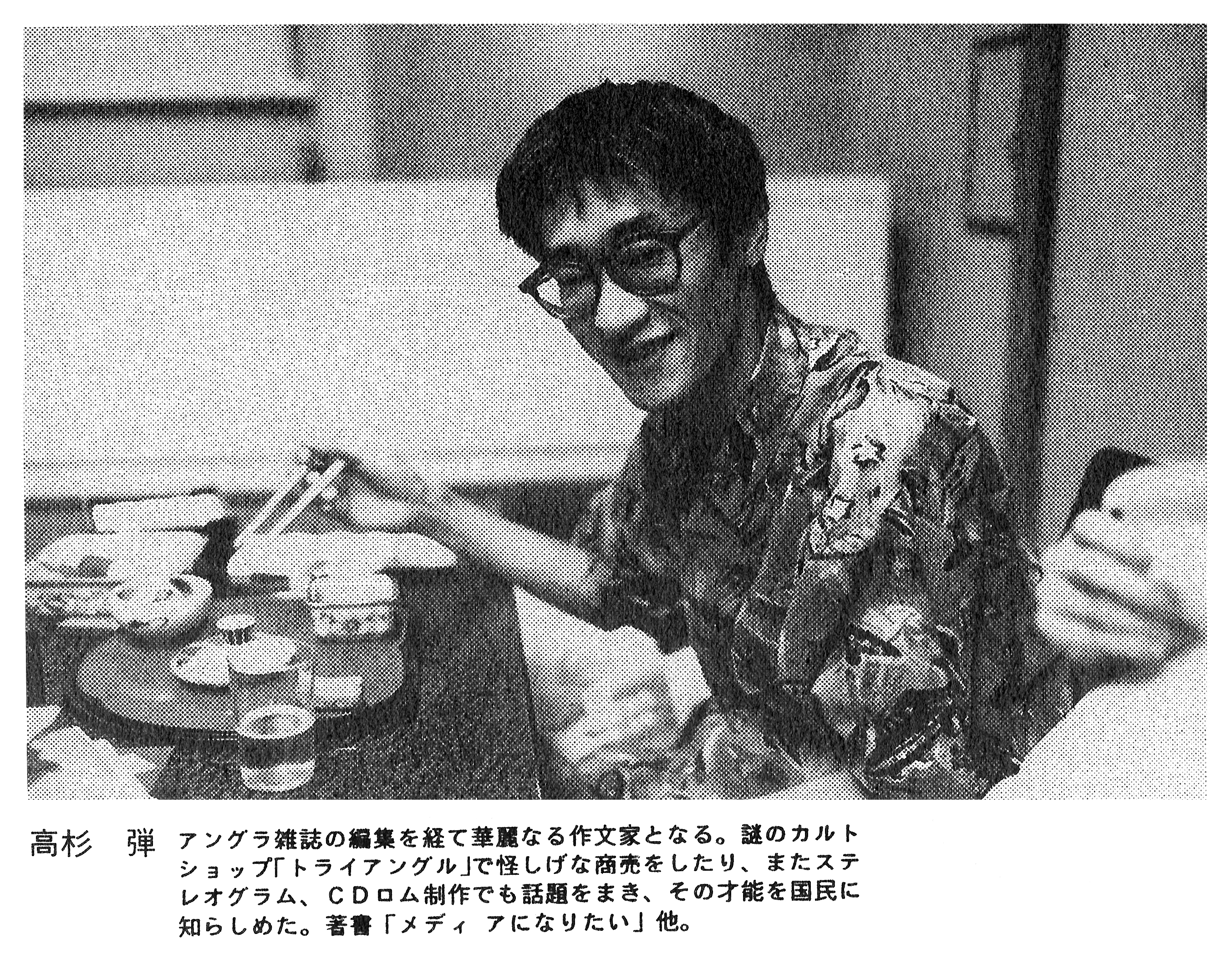

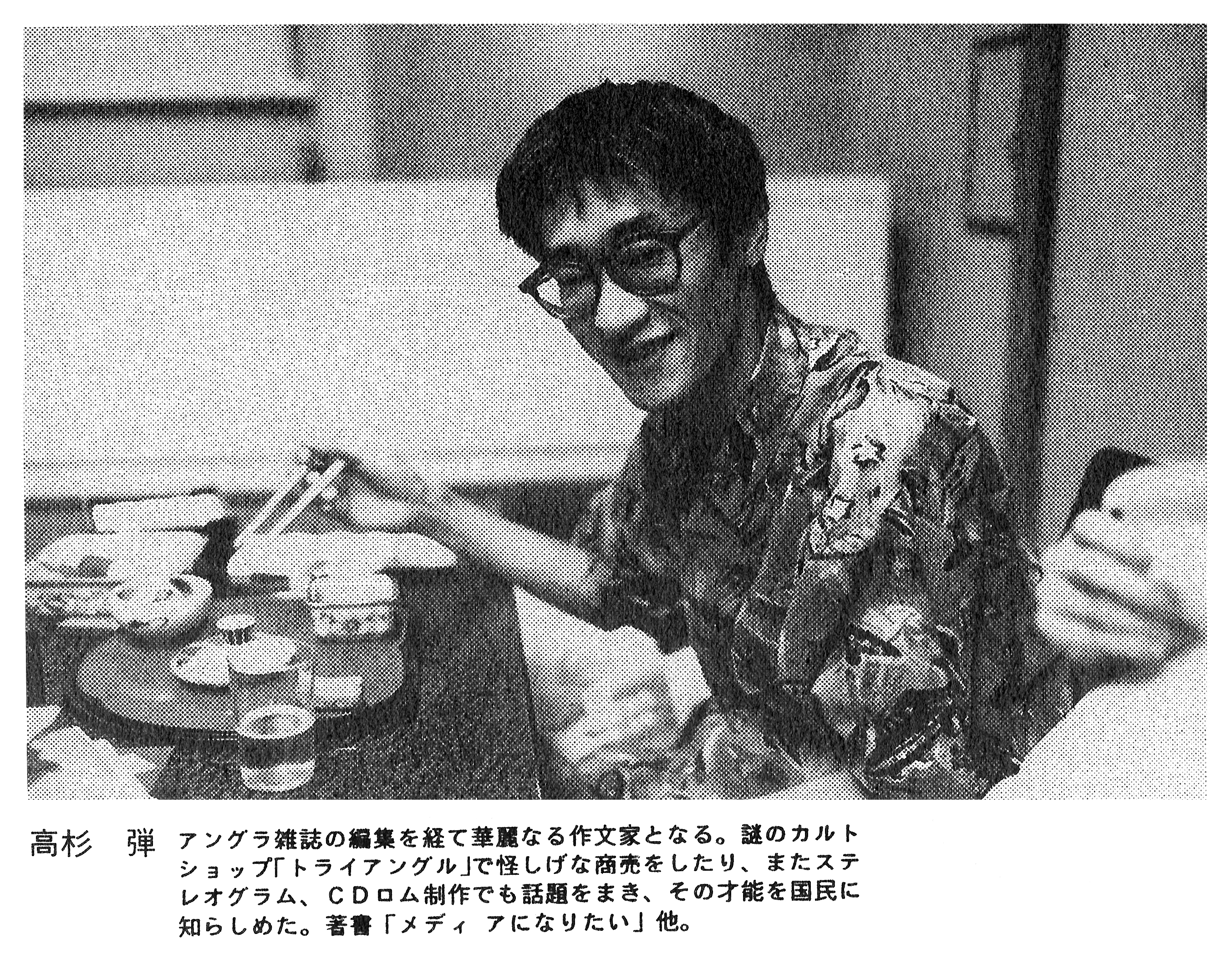

アングラ誌の草分け的存在の高杉氏

そして70年代『ガロ』編集長をつとめた南氏の三快人がくりひろげる大爆笑鼎談!!

いきなり編集長?

──まず、お二人が手掛けた雑誌は当時とても話題になり、その後、いろいろな方面に影響を与えていましたが、あの頃のはどんな状況の中で雑誌を作られていたのでしょうか。

末井:それは自動販売機を抜きには語れないんじゃないですかね。自販機本なんかはよくお手本にしてましたよ。

高杉:末井さんの『ウイークエンドスーパー』は取り次ぎ本だったけれど、僕がやっていた『Jam』や『HEAVEN』は自販機で売っていましたし。

末井:自販機がなきゃ高杉さんみたいな悪どい商売はできませんでしたよ(笑)。だってへんな記事をエロ本に入れていたでしょ。これ書店だったら売れませんよ。

高杉:分からないで買った人は自販機を蹴っ飛ばしてた(笑)。

──高杉さんはどういう切っ掛けて編集を始めたんですか。

高杉:知り合いに八木眞一郎っていうやつがいてね、彼がへんなパロディ雑誌をやっていたのでそれを手伝ったのが最初なんですよ。でもすぐに潰れちゃって、学校もやめちゃったししょうがないからブラブラしていたら、ある日ゴミ捨て場に捨ててあったエロ本を、全部拾って持ち帰って、見てたらその中に普通のエロ本とは違う、ちょっとヘンな雑誌に目が止まってね。ヒマだったもんでその編集部に遊びに行ったんですよ。そこがエルシー企画という所だったんです。

──『Jam』の発売元ですよね。

高杉:そうですね。それで『悦楽超特急』という雑誌の編集の人(=佐山哲郎:引用者注)に「じゃ、とりあえず8頁だけやってみない?」って言われてやったのが「Xランド」なんですよ。でも編集のこととかまったくわからないから、切り抜き写真なんて、ホントにハサミで切り抜いてましたね(笑)。でもその企画がウケて、「じゃ、一冊丸ごとやってみないか」ということで作ったのが、『Xマガジン』だったんです。まったくの素人だったんですけどね(笑)。

──『Jam』の前身となったものですね。

高杉:ええ、それからすぐに『Jam』になったんですよ。南(雑誌を見ながら)この“原爆オナニー大会”っていいね(笑)。結構編集してんじゃない、ちゃんと(笑)。

末井:山口百恵のゴミ大公開は? あれ凄かったですよね。

高杉:『Jam』の創刊号ですよ。

末井:でもこれ、エグイね。使用済みナプキン(笑)、これやらせっていうのはないんですか(大爆笑)。

南:キャプションがいいよね。“高一のときの生物のテストの67点”だって(笑)この“ストッキングの包み紙・妹のだろう”って決めつけてるのは?(笑)。

高杉:この時は二回行って拾ってきたんですが、一応車のなかで本当に百恵ちゃんの家のゴミか確かめるんだけれど、もうすっごいクサイんですよ(笑)。

南:あとこの奇怪なファンレター、っていうのもいいね。ちゃんと活字に起こしている……。完全にイッちゃってるねこの文章。この企画はもう犯罪だね。傑作だよこれは(笑)。

末井:この企画は山口百恵だけ?

高杉:いえ、『Xマガジン』でかたせ梨乃をやってます。そっちはほとんど話題にならなかったけど(笑)。

末井:どうして一回目がかたせ梨乃だったんですか?

高杉:それが、かたせ梨乃の住所しか知らなかったの(大爆笑)。ただそれだけ。

末井:でもこれ単行本にしたら売れますよ(笑)有名人五十人くらいやってね。

高杉:百恵ちゃんをやった時は週刊誌なんかが取材に来ましたね。でも相手は一応取材だから丁寧な口調なんだけれど、もう完全に非難している(笑)。「そんなことしてて良心が痛みませんか」なんていうんですよ(笑)。

──『Jam』はどのくらい売れていたんですか?

高杉:1万くらいかなあ。自販機本だから表紙が勝負なんですね。表紙しか見られないから。だからヒドイ時には業者の人が表紙をめくっちゃってエロッぽいグラビアを表にして入れてたりしてたんですよ。凄いことするなって思った(笑)

末井:表紙が二つあるのもあったね。一枚目はおとなし目で書店用、捲るとまた凄い表紙があってそれが自販機用(笑)。

──あの頃はそういう面白い悪知恵ってたくさんありましたよね。

末井:うちの社長は凄いですよ。「本を切る」って言うの。

──えっ? 切るっていうと…。

末井:僕がデザインをしてたんですけれど「末井さんね、本を半分に切るから、そういうふうにレイアウトしてくれ」っていうわけ(笑)。A4の雑誌を半分に切ればA5が2冊できる、だから計3冊できるわけですよ(大爆笑)。

南:自由な発想だよなァ(笑)。

末井:結局ね、高杉さんも僕もいきなり編集長なわけですよ。「やれ」って言われてね。だから好き勝手と言ってもみんなそれなりに試行錯誤している。で、それがメチャクチャになって行くんですよね。だから編集を十年もやっている人が始めると、こういうふうにはならないんですよ。

南:そう、プロは自分勝手しちゃいけないって思っちゃうからね。

──じゃ、入っていきなり編集長になってしまうんですね。

末井:いきなりも何も一人しかいないですから(大爆笑)。あとね、あの頃はエロ本が作りやすかった、っていうのもあってね。ヌードが入っていればそこそこ売れていたからあとは何をやってもよかったんですよ。

南:長井さんが終戦直後やってたカストリ雑誌みたいなもんだね(笑)。

ガロの作家は安かった!

──お二人の雑誌にはガロ系の作家の方々も随分執筆していましたが……。

末井:ガロの作家は安いから(笑)。まあ、ガロが好きだったということもあるんですよね。僕、ガロに投書して載ったことあるんですよ(笑)。

高杉:僕も投稿してましたよ。定期購読もしてた(笑)。単行本が出ると直接買いにいったしね。長井さんが風呂敷に包んでくれるのが嬉しくってさ(笑)。

末井:僕は恐れ多くて買いには行かなかったけれど、昔のガロも持ってますよ。高く売れるかな(笑)。

高杉:ガロには絵がいい人が一杯いたよね。でもストーリーはよく分からないような感じがしたけれど(笑)。

末井:でもその分からないのが良かったね。僕はつげ義春さんや林静一さんが好きだったんですけれど、林さんなんか話は分からなくても凄く懐かしいような、情緒があるんですよ。

高杉:南さんが編集してたころはなんかモダンな感じでしたよね。

末井:糸井さんなんかも入ってきたし。

高杉:湯村さんのインパクトは凄かったですねえ。僕は湯村さんが大好きで『HEAVEN』で4色の漫画をやった時まず湯村さんのところに行ったんですよ。最初『ねじ式』をカラーてやりたい、っていうのがあったんだけれど、湯村さんに相談したら湯村さんはエビスさんの大ファンだったもんで「じゃ、まずエピスさんから行きましょう」ってなったんだ。

──それが『忘れられた人々』ですね。

高杉:そうですね。エビスさんは、『Jam』のころから描いてもらってましたね。池袋で初めて会ったんですけれど。「最近ガロで描いてないようですが、8頁描いてもらえませんか、ギャラはちゃんと払いますから」って言ったら「ホントですか、どういう雑誌ですか」ってなかなか信用してくれない(笑)。物凄いチンピラが来たと思われたみたいで。

南:そのころ全然ガロに描いてなかった時だしね。ガロに描いてもタダだし、だめだと思ったんじゃない。で、ナベゾ(渡辺和博氏)に接触したのは?

高杉:渡辺さんには『Jam』の最初の頃から漫画を描いてもらったんですよ。

南:その頃まだナベゾは青林堂にいてさ、例によってオレの脇腹をつついて「昨日物凄いヘンな奴に会った」って報告するんだよ(笑)。多分八木さんのことだと思うんだけれど、「革靴、素足にはいてんだけど、そのヒモ靴のヒモがない」ってオレにいいつける(笑)。

ガロの作家は安い、って言えばさ、末井さんが『ニューセルフ』の編集長やってた時に、嵐山(光三郎)さんに原稿を頼んでね、その頃、嵐山さんは(安西)水丸さんと組んでやってたんだけれど、「水丸は高いぞ、だから伸坊にしろ」って言って(大爆笑)。

末井:もっと詳しくいうとね「水丸さんにお願いしたいんですけど」って言うと「もっと安いヤツがいるぞ」っていうの。その安いヤツが南さんだった(笑)。

──じゃ、ガロ系では南さんが初めて登場したんですか。

南:そんなことはないと思うよ。末井さんが面白いと思った人はどんどん登場してたから。

末井:僕ガロのファンでしたからね。だから荒木経惟さんもガロでやってましたから、電話番号は南さんに聞いたんです。

南:荒木さんは最初ゼロックスで自分の作品をいろんな有名人に送っていて、赤瀬川さんのところにも来たんですよ。それで美学校の授業の時にそれを赤瀬川さんが見せてくれたのね。それでずっと覚えていてね、それで最初は文章をお願いした。花輪さんのこと。それから漫画家じゃない人に漫画のようなことをやってもらう、っていう企画を立てた時に荒木さんに写真漫画を頼んだんですよ。

高杉:末井さんの雑誌に荒木さんが登場したのはいつ頃だったんですか?

末井:雑誌は『ニューセルフ』の時でしたね。写真エッセイで『地球がタバコを吸っている』っていうのね。火葬場の煙突の写真なんですよ、ただの(笑)。煙りが出ていて遠目で撮っているから確かにそう見えるんですよ。で「ウマイな」なんて思ったりしてね(笑)。だから最初はヌードじゃなかったんですよ。でも荒木さんが連載したのはガロが最初だったんじゃないですか。

南:カメラ雑誌ではもちろんやっていたんだろうけれど、普通の雑誌での連載ってのはなかったかもしれない。

豪快な作家たち。

高杉:でも白夜書房の雑誌に登場してた人って凄い人が多かったですよね。絶対値が高いっていうか濃い人が一杯いましたね。まず末井さんからしてそうなんだもの(笑)。

──高平哲郎さんや、田中小実昌さん、上杉清文さん、巻上公一さん、名前を上げたらキリがないくらいですよね。

南:平岡さんは『ニューセルフ』では嵐山さんより早かったね。

末井:最初平岡さんの所に行ったら「どういう雑誌?」って聞くんで「オナニー雑誌ですよ」って言ったら「うん、わかった。じゃっオナニー論を書こう」って言った(大爆笑)。

南:上杉さんはいつだったっけ?

末井:上杉さんは『ニューセルフ』のとき奥成達さんに紹介してもらったんですよ。会ったのは読売ホールでやった「冷やし中華大会」の時だったですけど。僕は第1回目の主催者だったんだけれど、机を片付けていたら、黙ってこう机の端を持ってくれる人がいて、それが上杉さんだったの(大爆笑)。

南:スゴク上杉さんの感じ出てるね。ホントのことだから(笑)。オレさ、ずっと前に上杉さんと新宿歩いていたら、糸井さんと会ってね。で、二人は初対面だったから紹介すると、糸井さんはまあ普通の大人の挨拶してんだけど、上杉さん、「あっ」とかいって完全に横向いちゃって横にお辞儀してんだよ(笑)。

末井:最初に会った時って自閉症みたいな人になってるよね、上杉さんは(笑)。

──『ウイークエンドスーパー』は演劇関係の人達もよく出ていましたよね。

末井:あれね、ヌードモデルによく劇団の人を使っていたんですよ。だからじゃないかな。

──劇団の人をですか?

末井:そう、あの人達は安いからね(笑)あのころモデルは3万が相場だったけれどうちは1万しか出せなかったから。それで劇団に行って「芸術やりませんか」って言って探すんですよ(笑)。コストパフォーマンスっていうのね。安く作るのウマイですよ、僕は(笑)。

南:劇団て言えばさ、前に幻の名作って言われてる『恐怖奇形人間』ってものすごく期待して観たんだけれど、全然セコイの(笑)。それよりもその映画に出ていた一平(山田一平/ビショップ山田)さんの話のほうがずっと面白いよね。一平さんが書いた『ダンサー』っていう本に載ってるんだけどさ。末井一平さん、内臓人間の役をあてがわれたんだけれど、どうしたらいいのか、って困って大森の屠殺所に行ったんだって(大爆笑)。それでとりあえず内臓を買って桶にいれてそれを背負って電車で運んだんだよね(大爆笑)。

南:やること極端。絶対にその話のほうが面白い(笑)。

末井:でね、それを体に巻き付けて土方さんに見せたら「内臓人間はやめよう」て言われたらしいよ(大爆笑)。

高杉:すっげぇー!(笑)

──それから(故)鈴木いずみさんも凄い人でしたね。ホントにアングラっていう言葉が一番よく似合っていた人でしたよね。

末井:そうそう。高杉さんはいずみさんと結構付き合っていたんだよね。

高杉:期間はそんなに長くはなかったですけどね。

南:末井さんもよくいずみさんの電話に付き合ってあげてたよね。ものすごい長話聞いてあげてるの。やさしいんだよ、末井さんは。なかなかできないよ。

高杉:とにかく元気のある人でさ、夜中に電話があって「今から新宿に来い、来ないと原稿を渡さない」っていうからタクシーで行くと、原稿なんか出来てないの(笑)。

末井:なんかさ、そういうことしている自分がいとおしくない?(笑)。

高杉:ハハハッ。でさ、カラオケバーを何軒も引きずり回されるの。それでGSの歌を歌わないと怒る(笑)。「知ってるはずだ」って。

南:いずみさんが亡くなったのをしばらく知らないでいてね。それで、オレんとこで宴会やって盛り上がってたら、末井さんに電話入って、「いずみさんが死んだって。自殺、首吊り」っていったんだよ。あのタンタンとしてるのがまた、末井さんなんだよなァ。「子供の前でストッキングで首吊ったって」って。さすが「お母さんはバクハツだ」だよな(笑)

末井:でも前から「死ぬ」って言ってたんだよ。だからあまり驚かなかった。やることもないし書くこともない、ってよく言ってたもの。

南:思い詰めていくとそうなっちゃうんだろうね。書くことなんかなくたって別にいいのにね。

高杉:そうですよね。でも「いつ死んでもおかしくない」って感じはありましたよね。

──鈴木いずみさんは最初は何をしていた方なんですか?

末井:文学はもともとやってたんですよ。それからピンク女優や写真のモデルもやってたし。作家としては五木寛之さんが押してたよね。まあ、とにかく凄い人でしたよ。

いい加減も必要ですね。

──「写真時代」は最盛期にはどのくらい売れていたんですか?

末井:25万まで行きましたね。

高杉:ええっ、それは凄い!

南:『写楽』の方が先だったよね。

末井:そう、だってあれを真似して作ったんだもの(大爆笑)。判型も同じですよ(笑)。平とじでね。

高杉:これだけ堂々という人も珍しいね。

──ロゴは?

末井:ロゴも……まっ、『写楽』を『写真時代』にしただけで(笑)。『写楽』は面白かったですよ。カメラ雑誌はいっぱいあったけれど唯一あれが面白かったね。

南:でも『写楽』はあんまりクダンないことはしなかったからね。だから末井さんはあっちが我慢してた部分を全部やっちゃったわけだよ、オモシロイこと(笑)。それを「写楽」も後追いするみたいになっちゃった。

──『写真時代』はホントに写真が面白かったですよね。

末井:僕らね、写真を選ぶ基準を決めていたんですよ。いやらしいモノ、危ないモノ、インパクトのあるモノってね。で、創刊号は10万部刷ったんですけど、これね“ヤケクソ十万部”っていってね。その時会社が潰れかかっていて「もうだめだ」って言う状態だったんです。それなら「もういいやっ」ってヤケクソで10万刷ったんですよ(笑)。

南:でもそのヤケクソのエネルギーが伝わったんじゃないかな。みんな面白がってやってたし(笑)。

高杉:何年続いたんでしたっけ?

末井:7年。それで発禁になった(笑)。

──警告は何回受けました?

末井:49回(大爆笑)。

──『HEAVEN』は1年くらい出ていましたが、どうして終わってしまったんですか。

高杉:あれはね、社長がビニ本の方でパクられたんですよ。それでおしまい(笑)。社長がパクられたら余剰の部分をやる余裕がなくなっちゃうでしょ。

──『HEAVEN』は編集もさることながら、羽良多平吉さんのデザインも大きかったですね。

高杉:平吉さんとはね、工作舎で出会ったんですよね。そこの『遊』って言う雑誌が普段とは違う冗談の雑誌を作りたいっていうんで僕達が呼ばれて、そこで会ったんです。で、僕も平吉さんのファンだったもんで「表紙のデザインやってもらえませんか」って頼んでね。

南:あっ、オレその雑誌で山崎(春美)さんて人に取材されたけど、じゃ『遊』の編集部の人だと思ってたんだけど、そうじゃなかったんだ。

高杉:そうなんです。

──でも『HEAVEN』に載っていた情報って物凄くアングラでしたよね。ああいう情報ってどこから仕入れていたんですか。

高杉:半分はウソ(大爆笑)。でもそれでいいんですよ(笑)。写真とかは道で拾った本から切り抜いていたし。

南:でも高杉さん自身が面白いと思ったものを選んでるんだから、それが編集なんだよ。

高杉:僕も全然勉強してないまったくの素人から編集を始めたんだけれど、末井さんもデザインの勉強していて編集者になったんですよね。

南:俺もそうだから末井さんとは似てるんだよね。

末井:そうそう。だから文字の方から入ったんじゃないから誤植とかあっても全く気にならないんですよ(笑)。

南:前に『笑う写真』本にした時さ、オレが文字の校正すると末井さんがさ、「どうせ字なんか読まないって、同じだって」て言うの(笑)。

末井:雑誌ってこうペラペラと見るものだからさ、一字違っていても前後の関係ってわかるじゃない(大爆笑)。

南:たしかにそうなんだよな(笑)。長井さんが似てんだよ、末井さんに。大体でいい、わかればいいって。南、コらないでいいって(笑)。

高杉:時々前後の関係さえ分からなくなるときもあるけれどでも「まっ、いいか」ってなる(笑)。

南:エロ劇画雑誌もそうだと思うんだけれど、あの頃はみんなオレ達みたいに素人がイキナリ始めるって言う形だったと思うし、だから元気があったのかもしれないね。抑制きかないからさ、ワガママな素人だから、自分が面白いことをする。末井さんのパチンコ雑誌が売れたのは、末井さんが「パチンコ雑誌」のプロじゃなくて、パチンコ好きになった末井さんの気持ちが前面に出たからでしょ。

末井:でもエロは今ダメだよね。締め付けがあるから。警察だけならいいんだけれど、どこかのおばさんの団体とかいろんな所からくるからね、誰を相手にしていいのかわからなくなっちゃうね(笑)。でも確かにあのころはやりたいことができましたよ。やっぱり規制とか会議とかあると皆元気がなくなっちゃう。

南:ちゃんとした会社になっちゃうとそうなるね。

末井:徹夜で一生懸命企画書書いて「これは面白い」って思っても会議で「なにコレ?」って投げたりする。うちの社長のことだけど(笑)。

高杉:僕のほうは自販機本だったからよけいそうかもしれないけれど、たいがい版元の編集者と会議をやるもんだけど、僕たちはそういうの一回もなかった(笑)。

南:エロ本作りにお金を出してくれる人がいて「とにかく売れればいい」っていう状況ではあったよね。「売れればいい」っていうのはハッキリしてていいよ。

末井:あとね、いい加減だったらよかったんですよ。いい加減っていうのは必要なんですよね。「これは雑誌なんだから」っていうさ。雑誌たる所以ですよ、いい加減さっていうのはね。それがないとつまらない(笑)。

南:でもき「会議やらなきゃ売れる」っていうもんでもないんだよね。だってガロなんて会議なくて勝手にやってたけど、売れなかった(笑)。

末井:あっ、それはね、ヌードがなかったからじゃないんですか。ヌードを入れていればよかったのに(大爆笑)。

南:ハハハ……、いい加減でイイなァ(笑)。

1993年7月8日

ガロ編集部

座談会・根本敬+湯浅学(幻の名盤解放同盟)× 原野国夫(元『EVE』編集部)「自販機本は廃盤歌手みたいなもんだよね」

自販機本のルーツはおつまみだ!

──今回「三流エロ劇画特集」ということなんですが、原野さんのやってらした『EVE』はマンガ誌ではなくて所謂エロ本、自販機本でも後期の頃ですよね。ですから時期的にはちょっとずれるんですが、根本さんの「死体マンガ」が一番初めに載った記念すべき雑誌ということで。

根本:蛭子さんにギャンブルエッセイを初めて書かせたのも原野さんですよ。あの頃は結構すごいラインナップだったよね。桜沢エリカとかさ。

──自販機本というとエロ写真を主体にしたものと、劇画誌がありましたよね。

原野:自販機本て最初がさ、どうしようもない、おつまみの自動販売機あったじゃない。あれにヒントを得て(一同笑)。

湯浅:コレいいんじゃねえかって(笑)。

──自販機本のルーツはおつまみから始まった(笑)。

根本:つまみ食って一杯呑んで、じゃ寝る前に…(笑)。

原野:平口さんの「お札の先生」ってあったでしょ。あれのモデルになったのが、その自販機本の会社の、親玉みたいな人(引用者注:自販機本取次最大手の東京雑誌販売社長の中島規美敏のことかと思われる)なんですよ。ホントに成金でね。

──あの角栄みたいなの。

原野:そうそう。ホントにマンガのとおりの人間でね。

──それで財をなしたという(笑)。

根本:自販機成金。どうしてんの今。

原野:復活したんだよ。ダイヤルQ2で(笑)。

湯浅:するどい奴だなあ(笑)。

原野:やっぱり世の中ってそういう奴に味方するんだよ(笑)。

根本:そういう奴って一度駄目になっても復活するんだよね。

原野:絶対復活するんだよね(笑)。

根本:敗者復活するんだよ。

湯浅:いや、敗者じゃないんだよなもう。負けがないんだよ。まあ勝敗なき勝負っていうんですか(笑)。

原野:でも三流劇画って自販機であんまり売られてなかったんじゃないかなあ。

──所謂三大エロ劇画のうち、書店売りしてたのは一誌だけだったみたいですね。書店売りしてたものが10万部、残りの2誌でそれぞれ5万部程度だったと。80年前後が全盛期ですよね。最初は劇画誌よりもエログラフ誌が主だったんですかね。

原野:実話誌って呼ばれてたのがありましたね。劇画誌が売れてる頃はマンガがいろいろ出てたけど、売り上げが落ち始めたらエロの弱いものから切り捨てて行くでしょ。そうすると一番初めに切り捨てられるのは三流劇画誌だから。だから俺が入った頃ってほとんど末期だったから、グラフと実話誌は作ってたけどマンガ誌は作ってなかった。あの頃マンガで面白い雑誌ってなかったもんね。

湯浅:ちょうどあの頃ね、『ビッグコミック』がいっぱい出すようになったじゃん。

──『スピリッツ』とか『スペリオール』とか。『ヤングマガジン』とか『ヤングジャンプ』とかもあの頃でしたよね。

湯浅:それと入れ替わるようにして、自販機系というか、マイナーなエロ雑誌って無くなった気がする。

レイアウト1ページ200円

──原野さんが入社したのはいつ頃ですか。

原野:81年かな。

根本:最初の1年間は営業だよね。

原野:川崎の自動販売機の本の営業とか、あと駄菓子屋のスタンドあるじゃない。俺はそのスタンドの営業やってた。そのあと編集部に入って、会社も池袋に移って。

根本:その池袋のビルからまた移った後、そのビルのアリスの編集部だったところがファッションマッサージ(笑)になったんだよね。誰だったか、元編集部の奴が行って、「社長の机があったとこでホルモン出してきた」って(笑)。

原野:湯浅さんはアリス出版とのつき合いは俺より長いんだよね。

湯浅:渡辺さんの友達が雑誌やってるって言うから、会ってみたらアリスだったわけ。で「2ページあげるから好きにやってくれ」って言われて。

──その時は何をやったんですか。

湯浅:何だっけな。ああそうだ、おすもうの小説を書いてたんだ俺。

原野:ああ、あったあった。あれ霜田さんがイラスト描いてたんだよね。

湯浅:いや、あの時は俺が描いてた(一同笑)。いや、だから俺が文章書いてイラスト描いてレイアウトして、2年半ぐらいやったかな。「愛のおすもう」っていうタイトルで。そうしたら『モニカ』っていう小説誌があって、そこで書きませんかって話が来たわけ。その時に霜田さんが描いてたんだよ。

原野:あれもいい加減な本だったよね。

湯浅:何でもいいんだもん、ページが埋まってりゃ(笑)。その頃スージーさんがレイアウトやってたんだよ。

根本:そう。全然食えない頃でね。『ピンク特報』っていう本で表紙とかやってたよね。あとビニ本1冊作ったりしてたよ。夫婦でキャプション考えてさあ、新婚の頃。

湯浅:写真だけ渡されて「好きにやっていいよ」って。一晩で1冊分アタリをとって、キャプションを夫婦で考えて。アレ結構いい金になったんだよね。だってあの頃、船橋のやってた『官能旋風』ってあったじゃん。あれなんかレイアウト1ページ200円でさあ(笑)。

根本:あのユンさん用の「ワレメちゃんパックリ」とかいうスペシャルエディション出した本(笑……詳しくは『因果鉄道の夜』177頁参照)。

湯浅:で、あそこのオヤジ古い人だから校正記号とかすごい詳しく入れとかなきゃいけないの、原稿に。面倒くさかったよあれ(笑)。

原野:200円...(笑)。

湯浅:10ページやって2000円だからね(笑)。

根本:100ページやって2万円(笑)。

湯浅:で、原野が「マンガ家で誰か面白いのいる?」とか言って、それで根本を紹介したんだよね。

根本:そう。それからのつき合いだよね。

湯浅:その前にもう同盟があったからな。

やりたい放題だった『EVE』

──「幻の名盤解放同盟」が世に出たきっかけというのは。

湯浅:あれは『コレクター』っていう雑誌をやってた群雄社の木村(昭二)さんっていう人が言ってきたんだよね。それで1回か2回やったんだよ。それをそのまま『EVE』でやって。

原野:あの頃一人で月5冊ぐらい雑誌作ってたけど、4冊までは会社の好きなものを作って、1冊は自分の好きなのを作ろうと思ったわけ。

──それで「死体マンガ」とかが世に出たと。

原野:そうそう。だってああいうことやったって、誰も何にも言わないんだもん。

根本:死体マンガは原野さんのアイディアだから。

湯浅:ゴッドファーザー・オブ・死体マンガ。

根本:で、「あの死体写真はどこから手に入れたんですか」ってよくいろんな人に聞かれるんだけど。

原野:あれ久喜(九鬼の誤字と思われる:引用者注)っていう出版社があったでしよ。あそこで死体写真集をすごい高い値段で出したの。その写真を借りてきて複写して。

根本:ケン太くんなんてアイドルになっちゃったもんね(笑)。「極楽劇場」ってのも原野さんのネーミングなんですよ。一応、エロ本の体裁さえとっとけば、あとはもう好きにできたもんね。原稿料もそんなに悪くなかったしね。だってあれで結構食ってたもん俺。『平凡パンチ』までは。

原野:『EVE』って何年くらい続いたんだっけ。

湯浅:23冊くらい出たんだよ。2年か。あの時スージーさんとさ、表紙の色をどっちがたくさん使うかとか競争してたんだよね。

原野:スージーさんの表紙すごかったもんね。かっこよかったな。

根本:『EVE』って湯村さんも描いたんだよな一度。

原野:終り頃ね。

湯浅:霜田さんのカラーマンガなんか連戦だったもんな。

根本:あと湯村さんのカラーマンガとスージーさんのカラーイラストと。

根本:それで「幻の名盤解放同盟」と死体マンガとさあ、蛭子さんのギャンブルエッセイとか、杉作J太郎、桜沢エリカ、平口さんも描いてたもんね。

原野:後半だと山野一とか。

──今考えるとすごい豪華ですよね。

原野:でもあの頃はまだみんな暇だったからね。

湯浅:それがエログラビアと一緒に載ってるという。

原野:そうそう。意味のないエログラビアと。

──意味のないエログラビア(笑)。

根本:毎回「何とか号」とか付くんだよ。あれが良かったよね。「像が踏んでも壊れない陽春号」とか(笑)。下らなかったよなあれ(笑)。

湯浅:グラビアの別冊誌みたいなのもあったよね。写真使いまわすやつ。

原野:いい加減な本。

湯浅:別の雑誌なのにどっかで見た写真が一杯載ってるの(笑)。

根本:女もピンからキリまで載ってたよね。

原野:「ブス特集」とかやったもんな。

幻の「廃盤レコードコンサート」

湯浅:モデルの名前を廃盤歌手の名前にしてさ(笑)。

根本:写真のタイトルはみんな廃盤のタイトルだったよね(笑)。

原野:コピーはみんな廃盤の歌詞でさ(笑)。

根本:「解放歌集」に感動したマニアは『EVE』のバックナンバー探さなきゃいけないよね。

──でもそれを、ある目的のために買う人がいるわけですよね(笑)。

根本:でも山田花子なんかさ、お父さんに買ってもらってたんだよ。高校生ぐらいの時に。『EVE』をお父さんに買ってもらって(笑)。

湯浅:お父さんにエロ本買わせてるの、娘が。

原野:自販機で(笑)。

根本:で、読むのって「解放レビュー」と「死体マンガ」(笑)。

原野:すごいね(笑)。

──ああいう本って固定読者って...。

原野:固定読者はいないでしょう。

──山田花子以外は(笑)。

湯浅:一度さ、「廃盤福袋プレゼント」って出したんだよ。一通も応募が来なかったもんね(笑)。

根本:記事のために買わないもんね。飽くまでもちょっと一本抜きたいからだから。

原野:でも、すんごい山奥から一年ぐらい後に読者カードが来たり、ハングル文字の読者カードが来たりしたよ(笑)。

根本:読者カードって、送ると何かもらえるんだっけ。

湯浅:何かもらえるって書いてあったよ。「モデルの着用したパンティーあげます」とか。

根本:でも送らないんだよね。今だから言うけど(笑)。

──「解放同盟」の活動が一般に認知されたのって最近ですよね。

原野:横浜で「廃盤レコードコンサート」やったりしたのにね。

根本:1月の5日。雪の中(笑)。それにも山田花子来たんだよな。

湯浅:来た。客3人だったよな。

根本:3人のうちの1人が山田花子だったんだよ。だって新横浜のラブホテルしかないとこだよ。

湯浅:あそこで3回くらいやったよな。「韓国ロック大会」とかな。

根本:普通雪の中来ないよな。

湯浅:俺、結婚してすぐでさ、30になって初仕事がそれだったんだよ(笑)。

エロ本業界ちょっとイイ話

根本:Hっていたよね。すごい業界の嫌われ者がいてさ、もう色んなとこで嫌われてたヤツがいたんだよ。床屋からエロ本屋になったヤツでさ。みんなで使ってる共同の茶碗とかに入れ歯入れたりするんだよね。

──ジジイなんですか。

根本:今考えれば若いよね。30歳ぐらいなんだけど、頭ツルッパゲでさ。

湯浅:『GORO』のバックナンバー全部持ってる(笑)。

根本:で、少しづつ会社のエロ本を隠匿して。一番俺の好きなエピソードはさ、当時だんだんエロ本からアダルトビデオに移りだした頃、まだビデオって普及してなかったんだよね。で、会社にビデオあるじゃん。ある日、原野さんが仕事してたら「原ボウ、今日は帰っていいよ、俺があとやっとくから」って急に言い出して。そこで原野さんはピンと来るもんがあったんだよね。しばらく近くの飲み屋で時間潰しててさ、夜中の2時とか3時にそぉーっと会社に行ってみると、明りは消えてるんだけどテレビの明りがチカッ、チカッてついてんの。で、原野さんは階下へ降りてって何回も電話して、出るとカチャッて切っちゃって(笑)。それを何回も繰り返して(笑)。その後、Hさん風俗営業の店に行ったんだよね。

湯浅:よくあったよね、アタリ取りながらセンズリかいてて見つかって辞めちゃう奴とかね。

根本:まあ、ズリネタ作ってる現場だからな。

湯浅:しょうがないよねアレ。

根本:結局辞めちゃうとこがイイよね。

湯浅:いりゃあいいのにさ。いて欲しいよね。

──結局、自販機本って何だったんでしょうね。

原野:もう雑誌じゃなかったよね。雑誌の体裁はとってるけど。

根本:廃盤歌手みたいなもんだよね(笑)。

原野:どんな本作っても誰も相手にしないしさ、誰も見ないし。被差別雑誌だよね(笑)。不可触雑誌というか。だからこそ好きなように出来たんだろうね。

七月九日・初台・LIBRAにて

大いなる勘ちがい―三流エロ劇画―(文・呉智英)

時代のいきおいはしばしば奇妙なものを生み出す。服飾の歴史をふり返ってみれば、それは明らかだろう。ほんの2、3年もすれば人々の記憶から消えてしまうようなものが、時代の化石となってそこに残っている。もっとも、ネクタイの幅が広いの狭いのは、そのネクタイをしめて喜んでいる当人でさえ、別に不易の美が実現したのだとは思っていない。しょせん流行だと承知の上で、それを楽しんでいるだけなのだ。

ところが、時には、あたかもそれが歴史の牽引車であるかのように、自らも言い、人もそう思うものが現れる。後になって考えれば、なんであんなものがと思えるのだが、その当時は我も人も大真面目なのだ。「時代の産物」というのはこれだろう。しかし、だからといって、時代の産物を全部バカにしてはいけない。注意深い観察者には、その中に時代の駆動力や逆に歴史の危機の予兆が見えるからである、また、時代の産物でありながらも、時の淘汰に耐えうるものも存在している。いわゆる「三流エロ劇画」を考察する場合、以上のことが前提になる。

三流エロ劇画とは、エロを主目的として描いた劇画で、とりわけ自動販売機用の雑誌など、中小・零細出版社の出版物に掲載されたものを指す。劇画を含むマンガという表現形式にエロが描かれることは、もちろんこれに限らない。艶笑コントを4コマに割りふったようなお色気マンガは終戦直後から描かれていたし、戦前の地下出版の春画に現代のマンガにつながる技法を見いだすこともできるだろう。逆に時代を現在に近づければ、今もなおエロ劇画専門誌は出版され続けている。このように、マンガにエロが描かれることはいつの時代にもあることなのだが、三流エロ劇画とは、ほとんどの場合、1970年代初めから80年代初めにかけての10年余りの間に出現したものを指す。そこには、時代の産物とも言ふべき奇妙な熱気が満ちてるたからである。エロ劇画誌の嚆矢は1973年創刊の『エロトピア』だとされる。従来からあったお色気マンガではないポルノグラフィとしての性格の強いエロマンガ誌が登場したのである。60年代後半、マンガが飛躍的に発達し、大学生になってもマンガを手放さない風潮が広がりだした。それに対応して、マンガは単なる児童向け娯楽や社会諷刺の戯画ではなくなった。文学や映画と同じように、ほとんどあらゆるテーマを描きうるメディアとなり始めてるた。メディアとしてここまで成長すれば、純然たるポルノグラフィが登場するのも必然であった。

エロ劇画の勃興には、メディアとしてのマンガの成長の他に、マンガを作る人たち、すなわちマンガ家や編集者たちの気負いも大きな要因となっていた。

1970年代前半。それは戦後民主主義の退潮が始まった時期である。

家制度の解体、個人の重視、物質的欲望の第一義化、恋愛の讃美、性の解放……渾然一体となって民主主義・人権思想という形をとった戦後思潮は、60年代半ばまでの牧歌的な時代を経て、60年代末期には全共闘運動に代表される極相(クライマックス)を迎える。牧歌的な“反体制的秩序”さえもが崩壊の兆しを見せ始めたのだ。反体制的な若者たちが、夢野久作や小栗虫太郎を愛読したり、日本浪漫派の思想家に惹かれたり、梶原一騎原作の『巨人の星』『あしたのジョー』に熱中したりするのは、明らかに“反体制的秩序”を逸脱したことであった。

しかし、その逸脱を当の“反体制的秩序”が準備したものであることは、これも明らかだった。ドストエフスキーの『悪霊』に倣って言えば、温和な進歩的理想主義者スチェパン・ヴェルホヴェンスキーは過激で破壊的なピョートル・ヴェルホヴェンスキーを生んだのである。そして、これも『悪霊』に予言されたように、内ゲバが始まり、1972年には連合赤軍事件が起きる。戦後民主主義はこうしてゆっくりと退潮を始める。ドストエフスキーの予言とちがっていたのは、思想は内部崩壊を起こして退潮を始めながら、日本の経済的繁栄だけは石油ショックも乗り切って安定のうちに継続したことである。戦後民主主義の敗残兵たちは、指導の旗を失ひながら、経済的繁栄に依拠して生き永らえた。

これを私は倫理的に非難するようなことはしない。ただ最低限、自分が何をしてあるのかという自覚は必要だろう。さらに望むらくは、時代の意味の分析が端緒だけでもほしい。話が少しわき道に外れた。ともかくも、1970年代前半、戦後民主主義がその極相を迎え、退潮を始めた。その余燼を抱えた者たちがエロ劇画製作の場所へ流入したのである。

大手出版社の雑誌では売り上げと良識への配慮から、さまざまな表現上の規制が設けられていた。性、天皇、差別。この3つが表現上のタブーの最も強いものであったし、今もなおそうだ。エロ劇画に流入してきたマンガ家や編集者たちは、好んでこのテーマを……いや、好むもなにも、ここはエロ劇画界なのだ、性を過激に描くことは初めから望まれていた。性描写さえ一定の割合で登場させれば、他は何をやっても良いという“寛容”もあった。かくして1970年代の終はり頃、『エロジェニカ』『アリス』『大快楽』の俗称“エロ劇画誌の御三家”を中心に、中小・零細出版社の出すエロ劇画誌は奇妙な熱気をはらむようになった。

奇妙なと何度もくりかえす理由の説明は要しまい。当時エロ劇画誌の編集長をやっていた亀和田武が「三流劇画全共闘」を名乗ったの名乗らないので論争が起きたこともあった。亀和田が署名入りでそう名乗ったかどうかはともかく、確かに誌面にそれらしい言葉を見たことはある。いづれにしても、ポルノグラフィを目的とした工ロ劇画がどうして全学共闘会議の略称である全共闘と結びつくのか、今となってはこれも時代の産物としか言いいようはない。平岡政明が、犯罪者は警察と戦っているから革命家だと言い、上野昴志が、字をまちがえることは文部省的抑圧への挑戦だと言ったのと同種の、あやういレトリックであった。このレトリックのあやふやさに気づく人たちより、レトリックに魅せられた人たちの方が、少なくともその時点では多かったのである。

三流劇画は、1978、9年にそのピークを迎え、80年代に入ってから次第に熱気を失っていった。ポルノグラフィの世界も、ビニ本やビデオなどのライバルが現れ、エロ劇画の人気は下降した。大手出版社のマンガ誌に、もう少し上品で手の込んだ性描写が登場するようになったことも、下降の一因だらう。しかし、何よりも、作家や編集者に1970年代という時代の産物である大いなる勘ちがい、がなくなったことを挙げなければなるまい。80年代になって、みんな少利巧になった。勘ちがいよりは、なるほど良いだろうが、大いなる勘ちがいの価値をまるまる忘れてしまうのもつまらぬではないか。

自販機本の頃の神保町(文・渡辺和博)

僕がウィーク・エンドスーパーを初めて見たのはまだガロで働いている頃だった。

そのころちょうど最初のビニール本ブームで神保町にもそれを専門に売るお店が出現していた。

ガロの田端にあった倉庫はエロ本屋さんとシェアして使っていたので、僕は時々いく倉庫整理の時に廊下にはみ出した返本のビニール本の山から何冊か抜き出して立ち読みしていたのだが、その頃から返本の山がなくなり、楽しいハーフタイムが出来なくなった。

もちろんブームでは良いことの方がたくさんあったわけで、それはまず自販機本を作っている会社が事業拡大の一環として漫画誌やグラビア誌を始めたことである。

そうなると漫画の作家が必要となってくるのだが、漫画の作家というのはたいてい出版社のおかかえみたいになっていて他の仕事をなかなかしてくれないし、ましてや新興勢力の出版社ではムツかしい。

そこでガロで描いているような人々に仕事をたのみにくる自販機本の編集者が増えたのである。

当時ガロに描いていた人はみなビンボーであった。

それは作品が一般出版社に受け入れにくいというのもあったけど、何よりも作家の性格や態度が世間から受け入れてもらえないような人ばかりだったからだ。

壊れた人物の描く、壊れた漫画というのは今なら受けたりするけど、当時あまり相手にする出版社はいなかった。

自販機本の会社から仕事の来るようになったガロ作家の面々は、たちまち食べられるようになった。

中には僕が働いている編集部に来て「自販本は1ページ五千円くれはるので1時間で五千円札1枚作ってんのと同じですワ、赤セ川さんの時代にも自販機本があればあんなコ下されなくても良かったのに…」と白昼堂々自慢される方も現れた。

僕は、赤セ川さんはアートだから…と言いかけて、その「五千円」男が最近やっとカラーTVを買った話するので、まあしょうがないかと思った。

一方そのころウィーク・エンドスーパーのグラビア誌は、僕のようなヘタクソライター、イラストレーターにとって、とてもありがたい存在だった。

それはグラビアのソリ毛写真のウメ草になんか字と捨てカットのかける人間がいないか!と偉大なる末井昭編集長がおっしゃったからである。

末井氏は今でこそ、パチンコ誌を3誌も同時編集されている“僕たちの星”なのであるが。当時はグラビア写真に載るモデルのインモーを剃っておられた。

これを当時末井氏は、やや恥ずかしそうに「ソリマン」とおっしゃっていたが、この順法エロ写真は一部に大受けで、写真家荒木経惟氏のカメラによって今や神話である。

そして僕もその写真誌のイラスト+文の仕事をさせていただいていた、乗っていたオートバイをヤマハRD250からカワサキZ650にグレードアップすることが出来た。

今思い出すと、どれも楽しい思い出だけどその後自販機本ブームも去って、アダルトビデオのブームが来る。

そして神保町のビニ本屋はビデオ屋に変換されてゆくのだった。

三流劇画ブーム・抗争は燃え上がった(高取英・元『エロジェニカ』編集長)

ぼくが『漫画エロジェニカ』の編集をまかされたのは、1977年、25歳の時であった。

その直前に、この雑誌には、川崎ゆきおの連載が始まっていた。川崎ゆきおは、ぼくの出身大学の新聞に原稿を書いてもらったこともあって、お願いしたのである。エロ劇画誌に、『ガロ』のマンガ家が登場するのは、当時の業界では、掟破りであった。業界では、『ガロ』を別世界と考えていたのだ。

しかし、同じ会社の『快楽セブン』には、渡辺和博の連載も始まっていた。この会社は、唐十郎・編集の文芸誌『月下の一群』、ジャズ雑誌『ジャズランド』、詩の雑誌『銀河』などを発行していて、業界から少しズレていたのだ。社長は安保全学連くずれで、編集局長は日大全共闘くずれであった。『快楽セブン』の編集者は、『ジャズランド』からエロ劇画誌にうつり、彼も67年の羽田闘争に参加したことがあった。この会社にぼくは安西水丸などの紹介で入ったのだ。ぼくは、学生時代から『ヤングコミック』(上村一夫・真崎守・宮谷一彦が三羽ガラスといわれた頃だ)のようなマンガ誌をつくりたいと思っていた。この雑誌は、コラム欄も充実していて、奥成達、平岡正明、竹中労が、小説では筒井康隆などが書いていた。

『漫画エロジェニカ』をまかされた時、したがって、ぼくは燃えた。ポリシーは、決まっていた。〈掟破り〉だ。まず、読者欄を充実させようと思った。エロ劇画誌に読者はハガキなんかよこさないという、定説をくつがえそうと思ったのだ。同時に、マンガ家の名前を売ろうと思った。エロ劇画誌は、マンガ家名よりも、SEXシーンにしか興味がない、という当時の定説をくつがえそうと思ったのだ。

そのために、読者による人気投票を試み、マンガ家名を書いてもらって、記憶してもらおうと思った。マンガ家の人気投票は、大手の少年誌でもやっている。しかし、それは、公表されることはない。この《掟》を破ろうと思った。人気投票は、雑誌に、正直に毎月発表した。

偶然にも、このことが、執筆マンガ家たちを燃え上がらせることになった。やはり、トップをめざしたく力を入れたのだ。

当時、石井隆がエロ劇画家として大ブームとなっていた。ぼくたちは、石井隆に追いっき、追いこせと考えた。

執筆陣は、ダーティ松本、村祖俊一、中島史雄、清水おさむ、といったマンガ家がレギュラーとなっていた。『ガロ』出身の蟻田邦夫もいた。そして川崎ゆきおだ。

川崎ゆきおがかいていれば、『ガロ』の読者も注目するだろうと思っていた。

確かにこの予想は当り、サン出版の雑誌で『漫画エロジェニカ』に注目、といった記事が掲載された。匿名の記事だったが、後に、米沢嘉博が書いたものだと知った。川崎ゆきおにも触れた記事である。

〈雑誌倫理協会〉というのがあり、この協会に会社は加盟していなかった。この協会は、確か、女子高生の表現には、気を配るようにとか、文書にしていたが、〈掟破り〉をめざしていたので、女子高生はテーマとしてメインにした。

先輩は、「肉体労働者、まぁトラックの運転手などが読むんだ」といったが、ぼくは、マンガ好きの学生中心に方針を変えていった。

『快楽セブン』の編集者は、寺山修司の言葉をマネて、「性の失業者/セックス・プロレタリアートのためだ」といったので、それなら学生だろうと思ったのだ。これも〈掟破り〉だったのかもしれない。さらに、月刊エロ劇画誌に、連載ものは無理だ、というのがあった。

これを破ろうと思った。最初は一話完結形式で、村祖俊一が「娼婦マリー」を始めた。

大丈夫なので、連載は、北哲矢・北崎正人の「性春・早稲田大学シリーズ」など、増えていった。

ギャグ以外の全てのマンガ家と打ち合わせをした。テーマ、ストーリー、といったところだ。喫茶店での打ち合わせは、マンガ家が恥ずかしそうに原稿を見せたので、そういう日陰もののようではいけないと、ぼくは大っぴらに原稿を広げた。マンガ家の一人はそのことに感激した。

コラム欄も流山児祥のプロレス論、岸田理生のSF紹介、平井玄のロック論が好評となっていた。少女マンガ論はぼくが書いた。

まかされた時の発行部数は、5万5千部、返品率4割5分。

社長は、「売ってくれれば、何をしてもいい」といった。

結果、『漫画エロジェニカ』は、おそるべきスピードで発行部数を伸ばしていき、我々はあしたのジョーであると宣言した。全盛期には12万部発行、返品率1割へと上昇した。当時のエロ劇画誌のトップになったのだ。

読者のハガキは大量にやってきて、編集部にも、読者が次々に遊びにきた。

ただ残念なのは、こういう時も、東大生、京大生が一番乗りで、アングラ・サブ・カルチャーもエリートが早いのか、と思ったことだ。ほどなく京都府大に「エロジェニカ読者の会」ができた。

『漫画エロジェニカ』がブームになっていくと同時に、『大快楽』(7万部)、『劇画アリス』(3万部)というマンガ誌も、御三家と呼ばれ、セットで、三流劇画ブームといわれることが多くなっていった。

最初は、大阪の情報誌『プレイガイドジャーナル』で、ぼくと、『劇画アリス』『官能劇画』の編集者が座談会をもったのがきっかけであった。77年のことである。この時、司会の人に、「トレンディになって、若者が小ワキにかかえて、原宿や渋谷を歩くようになったら、どうします?」と問われた。「そんなことにはなりませんね」と答えた。「当局に弾圧されたら、どうしますか?」とも問われた。「それは、わからないけど、弾圧されるとしたら、『エロジェニカ』でしょう」とも答えた。

なにしろ、掟破りだったので、どこかで覚悟していたのだろう。

『劇画アリス』の編集長・亀和田武は、自らの上半身ヌードを表2に掲載し、気を吐いていた。

執筆陣は、飯田耕一郎、井上英樹、つか絵夢子などであった。

77年、『漫画エロジェニカ』と『劇画アリス』がまず、話題になっていった。

『日刊ゲンダイ』『夕刊フジ』などで『漫画エロジェニカ』が、『報知新聞』などで『劇画アリス』が記事になった。

そして、78年、9月に『11PM』がエロ劇画の特集を組み、出演したエロ劇画家4名のうち、中島史雄、小多魔若史、清水おさむと、3名までが『漫画エロジェニカ』のレギュラーであったことと、ぼくが出演して話したことが当局を刺激し、『漫画エロジュニカ』11月号(10月発売)は、発禁となった。

メインは、ダーティ松本の作品であった。彼は人気投票に燃え、性表現をエスカレートさせていた。他に村祖俊一、北哲也、小寺魔若史も問題となった。

NHKニュースはその日のラストに、このことを報道した。表紙が映った。その後、「君が代」が流れた。見ていた表紙のイラストレーターは、「俺の絵が全国ニュースで流れた」とコーフンした。

営業部長は、万才をし、「これで、もっと売れる」といったのだからたいしたものであった。安保全学連くずれの社長は、週刊誌の取材に、「遠いところで革命とつながっている」といったのだから、もうムチャクチャだった。

『別冊新評』は、「石井隆の世界」を出版した後、79年初春に「三流劇画の世界」を出版した。ブームはピークとなった。

79年に入って、『漫画大快楽』は、三条友美、あがた有為などエロ劇画家の他に、『ガロ』で活躍していた、ひさうちみちお、平口広美がエロ劇画を執筆し始めた。

『劇画アリス』は、吾妻ひでおが連載し、奥平イラ、まついなつきが執筆した。

『漫画エロジェニカ』は、いしかわじゅんが『憂国』を連載、山田双葉(後の山田詠美)も連載、柴門ふみがペンネームで執筆、いがらしみきおがデビューした。ひさうちみちお、吉田光彦も執筆した。

三誌とも、エロ劇画+ニューウェーブ系マンガ家で、話題となったのである。

79年、その『漫画大快楽』のコラム執筆者・板坂剛(元・日大全共闘)が、『漫画エロジェニカ』のコラム執筆者・流山児祥(元・青学全共闘副議長)の批判を始め、「流山児殺し完成」とまで書いた。怒った流山児祥が、白昼、下北沢の路上で板坂剛をKOしてしまった。もう、ムチャクチャであった。流山児祥は、『劇画アリス』の亀和田武(元・成蹊大学全共闘)の批判もした。理由は、亀和田が構改系だったということらしい。「ミンセイみたいなもんだよ」といっていた。ぼくは、『劇画アリス』にマンガ論を書いていたが、これでパーになった。亀和田武は板坂の味方となり『大快楽』で流山児祥ではなくぼくの批判を始めた。頭にきたぼくは彼をKOしようとしたが、彼は逃亡した。それで高橋伴明(こっち側)と戸井十月(向う側)を立合人として果し合いを申し込んだが逃げた。

『漫画大快楽』と、『劇画アリス』をクビになった亀和田VS『漫画エロジェニカ』の抗争といわれるものだ。オーラル派VS武闘派の抗争であった。

次は我々が、『漫画大快楽』の編集者を攻撃するという噂も流れ、『大快楽』のマンガ家の中にも受けて立つという人もいたらしい。こっち側のマンガ家には日本刀で殴り込むと豪語する人もいた。天井桟敷の劇団員(コラム執筆者)も殴り込むといった。

もうハチャメチャであった。

しかし、『漫画大快楽』の編集者は、退社してしまった。

79年、『アリス』は、次の編集者の代で休刊、『大快楽』も編集者が代り、80年に『エロジェニカ』を休刊、エロ劇画ブームは沈滞した。

先日、小学館のパーティで、元『大快楽』の編集者の一人と会って、その頃のことを話した。みんな20代後半であった頃だ。なにしろ若かった。燃えていた。

「面白かったよね」と、元『大快楽』の編集者がいった。

「うん。セーシュンだったね」ぼくはいった。

「もう、あんなムチャクチャもないね」「そうだね」

三流劇画ブームは、歴史のかなただ。でも僕たちは、それをまだ胸にしまっている。

(文中敬称略)

「いかがかしい」―あ、名前だけでイッてしまう―(絵と文・友沢ミミヨ)

“三流エロ雑誌”というものは、わたしから見ると、いかがわしさの王様揃いで、どれも一流品でした。皆さんの単行本の初出一覧の箇所に、『ピラニア』やら『カルメン』やら『大快楽』やら、くらくらする程いかがわしい誌名が、ズラーッと、これでもかというぐらいにオン・パレードしていると、それだけでコーフンしたモンです。憧れの世界でした。

執筆者の方々も、名前がカタカナまじりだったり、ケモノまじりだったりして、もの凄くいかがわしかった。

で、本人がまた、全然名前と違う顔だったりして、そのいかがわしさったらナイ。

編集者の方々は、ぱんこちゃんにいわせれば、「皆、鼻毛がのびてた」(笑)そうですが、一流の人達はヌケてたなァ(鼻毛が、じゃなくって)という印象。あまりいかがわしくなかった(ような気がしますが……)。

当時、ソフトボールが流行ってて『ピラニア』に描いてたイワモトケンチさんに連れられて、所沢の公園にいった時、エビスさんや平口さんや根本さんが、ヒドク非日常で、吃驚した。そんでもって、根本さんがこれまた超スピードボールピッチャーだったりして二度吃驚。その時、平口さんとキャッチボールをしたんですが、あまりの白日夢に、ボールをキャッチする度でっかい精子をうけとめているようで、アタシ、妊娠するかと思いました。(冗句)

忘年会に連れてってもらった時には、ドアを開けたらいきなり遠藤みちろうさんがカラオケ唄ってて、目がとび出した。……奇妙な時代。エロにもいかがわしいものとそうでないものがあります。ひと昔前のエロ本は、何やらわからんほど中身がぎゅうぎゅう詰まってて、いかがわしさがプンプンしていた。あたかも錬金術。今はそういうのが少ないので、人間も丸くなりがちです。皆、あの頃の本を古本屋で探して、そのいかがわしさを鼻から吸って(スニッフィンク)くらくら(トリップ)しましょう。すぐイケます(ウルトラヘブン)

とにかく感謝してます(蛭子能収)

エロ劇画で一番思い出深いことは、私がまだダスキンの会社に勤めていた頃、33歳位だったかなー、渋谷のナイロン100%とかいうバーで渡辺和博さんとひさうちみちおさんと、あと奥平イラさんだったかな? ちょっと記憶があいまいになってますけど、この3人が展覧会をしているので、そのオープニグパーティに来ませんか? と佐内順一郎さん(高杉弾)に誘われて行った時のことです。

佐内さんは山崎春美さんという人と自動販売機にいれる、ピンク雑誌の編集をしていて私も仕事を何回か貰っていたんです。でもそのピンク雑誌が潰れてしまって、私に他のエロ雑誌の編集者を紹介するからと、そこへ来るのを誘ってくれたんですね。

その頃、私もダスキンの会社を辞めて、マンガでなんとか食っていけないかなーと考えていたので、ダスキンの会社の仕事が終わった後、その展覧会のオープニングパーティとやらに行ったのでした。

当時私は他の漫画家と接触したことがなく会場にいた、渡辺和博さんとかひさうちみちおさん、そして平口広美さん達を見て感激したことを覚えています。

そして数々の編集者や関係者が狭い部屋にぎっしり埋まっており、ムンムンとした中で私はこれがナウイパーティなんだなーと思ったのでした。

そこで佐内さんが私に菅野さんという人を紹介してくれました。

菅野さんはEUオフィスという事務所を小谷さんとやっていて、仕事はエロ劇画の編集でした。

そして菅野さんが私を見て「ああエビスさんですか。ちょうど良かった。エビスさんに頼みたいことがあるんですよ。今度『漫画ピラニア』というのを創刊するんですが、エビスさん、その雑誌に連載してくれませんか」と言うのでした。

私は、これは助かったなと思い、喜んで「お願いします」と返事したのでした。

喫茶店のようなバーの狭い所で編集者と漫画家がギッシリとひしめき合って、それぞれこの人と思う人に挨拶しては、又別の人の所に行く有様を経験して、漫画の仕事というのはこういうふうにして貰うのかなーと考えていたのであります。

それまで私のつき合いといえば高校の時の友達か会社の人、そして家族という具合で、同じ趣味を持った人とのつき合いというのは殆どなかったのです。

エロ劇画とは言え、私には華やかな業界に思え、喜んで飛び込んで行ったのでした。

ガロで漫画を発表していた食えない漫画家は大体エロ劇画を描いて生活しているようなふしもありましたし、また編集者もその頃は物わかりが良く、エロに関係なく好きなように描いて下さいという注文が多かったような気がします。今は物わかりのいい編集者も減ってしまったようで残念ですが、私は当時のエロ劇画編集者に感謝しています。

1982年、より大人になるべく、俺はエロ漫画家としてデビューした。

高校時代の友人に左近(仮名)という男がいて、これは今も俺の無二の親友である。この左近が、高校時代、エロ漫画の大ファンであった……と、いうのが実は特筆すべきことなのだ。なぜなら、当時のエロ漫画というのは、親父だけが読む、年寄り臭いものだったからである。(俺も含めて普通の連中は、グラフ誌を愛好していた)。が、なぜか左近はエロ漫画だった。左近は大体において年寄り臭い男だった。高校時代からやたら内外の政治状況に詳しく、一度、クラスの女のコに沢田研二の話をふられ、「宮本顕二がどうしたって?」と問い返したりしてた。左近の部屋は物置を改造したものだったので、親の干渉が少なかったが、その代わりにネズミが出た。ある日、学校帰りに左近と一緒に部屋の扉を開けたら、ネズミの死骸が畳の上に転がっていたことがあった。驚く俺を無視して、まるで紙屑を蹴るように、平然とネズミを外へ捨てた左近の迫力……。本文とは関係ないが思い出したので書き記してみた。

その左近の部屋だが、いつ行ってもそこにはエロ漫画が山と積まれてあった。

それは、親父趣味丸出しの漫画群であった。

俺たちはその部屋でエロ漫画を学習した。左近は別にコレクターではなく、気にいったものは持ち帰っても文句は言わなかった。家に持ち帰って読んでいたら、通信販売(オナマシン、ガラナチョコ、南極Z号、穴あきパンティ等)の広告のページに金額を計算した痕跡があった。世の中には時刻表を眺めて旅行した気になる人が多いそうだが、左近はそうしたグッズを買った気になって楽しんでいたのだろう。翌日、学校でそのことを問い詰めると、いや、それは室田(仮名)に貸した時に奴が書いたものだと言い張ったが、その後17年に及ぶ付き合いの中で、それが左近の仕業だったことは疑うまでもない。

さて、そんな左近の活躍により、俺達ボンクラの仲間内では、エロ漫画が異様な盛り上がりを見せていた。特に、人気の高かったのが、あがた有為の作品であった。中でも俺達にバカウケしたのが、あがた有為の漫画に多く見られた、若い夫婦と年老いた男が同居するうちに事件が……という設定のものだった。いわゆる、ひとつ屋根の下ものである。

若い夫婦だから性交渉は毎晩である。だが、若妻は、常に奇妙な感覚を背中に感じていた。それはだれかに覗かれているような感覚であった。若妻は、男が苦手であった。どことなく陰湿で冷淡な、そして妙に若々しい男が苦手であった。そして、遂にある日、若妻は自分の感じていた奇妙な感覚が、実は男の視線だったことに気付くのだ。が、それを聞いた亭主は若妻の身体を責めながら言うのだった。「あれがお父さんの若さのエキスなんだよ」

当時、高校生の俺達がどうしてそんな設定に酔ったのかを俺は知らない。ただ、事実として、それぞれがあがた有為の漫画に登場するねばい老人を切り抜いて、生徒手帳に入れ、

「こういうもんですけどね」

警察手帳を見せる按配で互いに見せあって大いに喜んでいたものである。

なにをバカな、という気もするが、男女共学の高校で、ともすれば女色にヨヨヨと傾きそうになる軟派な心を戒めるには、「俺達、悪いけどおめえらみたいな小便臭いガキにゃ興味ないぜ。やっぱ、人妻の熟れた秘肉だよな兄弟!」

あがた有為の親父パワーが必要だったのである(腹が立つぐらいバカだねえ今考えると)。さて、そしてその頃が『ガロ』との出会いの時期でもあった。当時、『ガロ』は、一部インテリ系不良学生にはなぜか人気があったのだ。

「うちの兄貴が毎月読んでるんだよ」

ラグビー部の黒鶴(仮名)が持って来たガロを授業中に回し読みしながら、「俺は荒木の写真がいいよ」「クーッ、エロいな、おめえは!」

とつきあったボンクラ仲間も今ではオナニーも飽きた頃か……。

そんなわけで、俺達いわゆるポンクラ学生に人気のあった漫画が、エロ漫画、そしてガロだったのだ。

真面目な話をすると、俺達ボンクラは、勉学の成績こそ劣悪でも、心底はインテリ揃いであった(それが一種のコンプレックスから出たものであったとしても)。そして、ガロはもちろんのこと、当時のエロ漫画には、少年誌や青年誌では実現不可能な、俺達好みのインテリ漫画が多数掲載されていたのである。1982年。俺はさらにインテリ路線を進むべく、より大人になるベく、読み手では満足できず描き手として、エロ漫画家としてデビューした。(同年ガロは落選)。そして今日……。

万事は結果ではない。

スケベはエネルギーの源だ!(対談・『漫画大快楽』小谷哲VS『漫画ピラニア』菅野邦明)

『漫画大快楽』『カルメン』『ピラニア』を創刊させ、三流エロ劇画ブームのまっただ中を走ってきた劇画界の荒くれ者をいち早くガロの作家を起用し、また隠れた才能をひき出し、新たな漫画家を次々とデビューさせてきた二人が語る、三流エロ劇画界の裏話

新しいスケベを探す

── 一番最初に手掛けたエロ劇画雑誌はやはり『大快楽』だったんですか。

小谷:そうですね。僕がその発売元の檸檬社に入社したのは、先に知り合いが入ってそれで入れてもらったんですよ。その頃『黒の手帖』や『風俗奇譚』なんかを出していてね。その頃は『話の特集』が全盛の頃だったからそういう雰囲気の所に行きたいっていうのもあったし、それにどうせマトモには就職できないだろう、とも思っていたし。

──何年頃ですか?

小谷:74年のころかな。長髪だしロンドンブーツだしサングラスはかけてたしね(笑)。そのまま雇ってくれる所なんて限られていたし。

菅野:俺は後から入ったんだけれど、小谷くんをみたら「ああ大丈夫だ、俺も働ける」って思いましたよ(笑)。

──『大快楽』は創刊から手掛けたのですか?

小谷:僕は創刊からやってましたね。その頃、亀和田さんがいて、一緒に作ったんですよ。創刊する前に、もう『エロトピア』や『快楽号』が売れていて、すでに予兆はあったんですが、多くは実話誌的エロ漫画で、古いオヤジ体質ばっかりで、そういうのは嫌だなと。自分が抜けるぐらいのリアルなエロがほしいよね、なんて亀和田さんと理論武装したりなんかして(笑)。で、創刊したら売れちゃった。その後、亀和田さんはアリス出版に行って『劇画アリス』を創刊させたんだね。

菅野:亀和田さんが抜けて、それで俺が入ったんだよね。それまでは編集プロダクションにいて『別冊少女コミック』をやっていてね。萩尾望都さんの『11人いる!』の原稿取りとか、行ってたんですけど、『エロトピア』を見たときこっちの方が面白そうだな、って思って檸檬社に行って、それで俺は『別冊大快楽』をやったんですよ。

──その頃ガロは読んでいたんですか。

菅野:前から読んでましたね。鈴木翁二さんとか好きでしたし。

小谷:僕は高校のころから読んでましたね。どちらかというと『COM』よりも『ガロ』派だったなあ。

──『大快楽』ではひさうちみちおさんが随分と描いてましたよね。

菅野:あのころ『大快楽』はあがた有為と能條純一と羽中ルイが、三本柱になっていたんだけれど、能條さんが抜けてしまったので「新しいスケベなヤツを探そう」ということになっていろんな雑誌を見て探したんですよ。それでガロのひさうちさんを見て「この人がいいんじゃないか」ってなったんですよ。

──どの作品を見たんですか。

小谷:『パースペクティブキッド』です。あの作品は別にどぎついエロを描いたわけじゃなかったんだけれど、あの絵の感じっていうのが「ホントにスケベな奴だな」って。それでこの人にエロを描かせたら面白いんじゃないか、って思ったわけですよ。線も奇麗だし今までにないタッチだったし。要するになにかね、妙なニオイがしたんですね(笑)。

菅野:ひさうちさんは凄かったよね。プロットがあがって「それじゃこれでやってください」っていうと今度はコマ割持ってくるんだけれど、それを見るとガロで描いているようなコマ割でね。「うちはエロ本なんだからバーンッって見開きを入れたりしないと」ってさ。あの人くらい描き直しさせられた人はいなかったりして(笑)。

小谷:でもその絵コンテっていうのがさ、ボールペンで描いてあるんだけれど、殆ど仕上がりと同じなんですよ。僕はその絵コンテをしばらーく持っていたけれど、あれは凄かったね。

──でもひさうちさんはあの時期数々の傑作エロ漫画を描きましたよね(笑)。

菅野:最初はね、ちょっと危ない話だったんだけれど映画の『ジョニーは戦場に行った』と『女体拷問人間グレダ』を合わせたようなのをやってくれって言ったら「あっ、いいですねそれは」って(笑)小谷それが『女博士の異常な愛情』っていうタイトルになった(笑)。あれがひさうちさんのエロ劇画の始まりだね。

菅野:その後あの名作と呼ばれる“〇〇に捧ぐ”のシリーズを描いたんですよ。「誰が好きですか」って聞いたら「太田裕美です」っていうから、「じゃ太田裕美でやって下さい」って。それで始まったんですよ。

またヘンなヤツが来た?

──あと、やはり平口広美さんの『大快楽』デビューもインパクトありましたよね。

菅野:平口さんはね、持ち込みに来たんですよ。最初それが平口さんとは解らずに、またアブナイ奴が来たな、って思っちゃって(笑)。

小谷:そうそう、それで僕、菅野くんに押し付けてね。で、菅野くんが仕方なく応対したら「ちょっとちょっと、平口さんだよ」って(笑)。ビックリしましたよ。僕は『愛のタバコ屋』なんか大好きだったからさ。

菅野:ひさうちさんと平口さんの出会いっていうのも凄かったよ。平口さんの家にひさうちさんを連れていったら、平口さんが死体写真集を見せてさ「いいですねえ、いいですねえ」って二人で興奮してましたよ(笑)。

──その頃ガロは忘年会とかあまりやらなかったんで、外の雑誌を通して知り合った、というのが多かったですね(笑)

小谷:でもガロの人達は仕事がやり易かったですよ。あのころって一人が一冊を作る、っていうのが殆どだったから、自分のカラーが出ちゃうでしょ。で、結構拘りに走ったりしちゃってね。だから作家の人達にも好きに拘ってくれれば、と思ったし、ガロの人達はよく拘ってくれたと思うし……。ひさうちさんは描くことにもフェティッシュだったね。トーンも使わずに一生懸命線を引いてる。「その時は何も考えなくていいんですよね」ていうから「あっ、オナニストだな」って(笑)。

菅野:俺ね、平口さんの漫画で凄いと思ったのは、新婚夫婦の家のゴミ箱からコンドームを拾い上げたオヤジが「外側は奥さんだな」っていうんだよ。これ、凄いセリフだなと思った(笑)。普通のエロ漫画でもここまでは出てこない(笑)。

小谷:いかに思春期にいい目を見てなかったか、だね(笑)。

菅野:あと鈴木翁二さんや安部慎一さんにも3回くらい描いてもらったね。

小谷:翁二さんはね、真夏に原稿を持ってきてくれたことがあったんだけれど、Tシャツ着ててさ、それも白い下着のシャツなんだけれど、ズボンもヨレヨレて貧乏な格好なのね。でもそれがピーカンの日差しの中で凄くカッコよかったな。

菅野:安部さんはね、初めて喫茶店で会った時、俺コーヒーを全部飲んじゃったら「もう少し飲みます」って俺のカップに自分のコーヒーをドボドボって入れたんだよね。変わった人だなあ、って思った(笑)。

小谷:あといしいひさいちさんの商業誌デビューは『大快楽』だったんですよ。高信太郎さんが紹介してくれたの。

──『大快楽』にはどのくらいいたんですか?

小谷:5年くらいかなあ。好きなことやってたから、あっという間で。

菅野:趣味が漫画とエロ本だったんですけど、仕事がそれもんになっちゃって要するに仕事すればするほど、趣味がなくなっていくという。ちょっと悲しかった。

小谷:その悲しみをオナニーにぶつけたりして(笑)。

菅野:そうそう(笑)。

──どのくらい出てたんですか?

小谷:売れてるって言っても12、3万部くらいだったかな。でもね、僕らとしてはガロの人達と付き合いを持つことで、凄く世界が広がりましたね。人脈も広がって行くしさ、流行の先端みたいなものにも引っ掛かってくるっていうか(笑)。そういう経験ができたのは嬉しかった。

菅野:それにもともと描いていた漫画家にしてもいい刺激にはなっていたみたいだね。全然毛色の違う作家が入ってくるわけだから。

ラストウェーブの中で

──それで『大快楽』を経て『ピラニア』『カルメン』に移って行くわけですが、その辺の話をちょっと……。

小谷:僕の場合『大快楽』で一つ盛り上がってそれが終わってしまった後に、『カルメン』・『ピラニア』と二枚腰でやらなきゃいけない、っていう辛さはありましたね。でもエロ劇画誌ブームの中ではあの2冊はラストウエーヴみたいな感じだったから、それなりの意味はあったって思いますよ。

菅野:檸檬社をやめて事務所を作ったばかりだったから、営業しなきゃいけない、っていうのもあったしね。それであの2冊を創刊する時『カルメン』は平口さんが載せられるような雑誌、『ピラニア』は蛭子さんが載せられるような雑誌って思って創刊したんですよ(笑)

──でもあの2冊にはいろんな人が次々と登場して、面白かったですよね。桜沢エリカ、吉田戦車、原律子さんとか。

菅野:杉作(J太郎)さんは持ち込みに来たの早かったね。その当時から風貌がオヤジみたいなやつでさ(笑)。自分と同じくらいかな、って思ってたら10歳も下だったのには驚いた(笑)。

小谷:ひさうちさんなんかそのころもう売れっ子になっちゃってたんで漫画は無理だったからコラムをやってもらってたし。みんなメジャーにいっちゃって忙しくなっちゃってたから。

菅野:あっ、イワモトケンチさんも持ち込みだったね。リキテックスで描いたスクラップブック持ってきてさ。それが面白かったんで『アットホーム劇場』をずっと描いてもらってたね。あとさ、俺マディ上原さんは天才だと思うんだけれどね。だって陰毛漫画をやったのマディくんが初めてでしょ。陰毛を人の形にしたりしてさ、それをコピーして渡してくれた。あれ生原稿だったらヤダよね(笑)。

小谷:マディくんの4コマでさ、3コマまでで話が終わってしまって4コマ目に「ひとコマ余りました」っていうのがあったけれど、あれ、凄かったね(笑)。

──丸尾末広さんもあの2冊には随分描いてましたよね。

小谷:丸尾さんはね、時代をよく考えて描いていたね。その頃はもう80年代に入っていたわけだから、拘りを追求した70年代から、フワッって少し抜けていたね。自由な軽さがあったんですよ。あの漫画っていうのはコラージュとも、ポップとも言っていいんだろうし。で、あえて描く世界といえばドロドロとしたものだからさ。でもあの人の感性というのは少し浮いた状態で描くからそのバランスがちょうどいいんだよね。だから女子高生なんかでも受け入れ易いのかもしれないな。それに、丸尾さんはプレゼンテーションも上手いね。作品の中でパフォーマンスしてるでしょ。それは広告的な方法論に近いものがあって、その辺が80年代的だな、って思った。

菅野:でも発売元の営業からはよく怒られていたね。大変でしたよ(笑)。

小谷:切れっ、って言われるのがみんなガロ系の人達だったもんね(笑)。でも、ハイハイとか言いながらずっと切らなかったりして(笑)。結局マイナーな人達って好きだったんだね。

菅野:何か病気を持っていてそれでもちゃんと漫画を描いている人って好きだね。それを自覚している人っていいよね。自覚してない人は困るけど(笑)。

拘り方がセクシーだった

──基本的に小谷さんも菅野さんも漫画が好きなんですよね。

小谷:好きだよね。それにスケベなの好きだし。スケベな欲求っていうのはエネルギーでもあるしね。ものを作り出すエネルギーだよね。そこが感じるんだよ。で、つい抜いちゃったりする(笑)。俺さ、いろんな漫画で抜いたよ。小学校の時なんか『鉄腕アトム』で抜いたよ(大爆笑)。

菅野:ウランちゃんで? ヤダねえ(笑)。

小谷:劇画においては石井隆さんの存在っていうのも大きかったとおもいますよ。ずっと前にね、山上たつひこさんがどこかに「榊まさるも凄いけれど、石井隆はもっと凄い」ってコメントしていてさ、亀和田さんと「あの山上さんが凄いっていうんだから本物だよね」とか話したことがあったんですよ。榊さんの場合はエロを提供する、って言う感じだったけれど、石井さんの場合はエロでありながら作品を描きたい、って言う感じが強かったね。そのころ『別冊新評』で『別冊石井隆の世界』が出たんだけれど、あれだけさ、いろんな人が一人の作家について書きたがる、っていうのは本当に凄いことだと思うんだよね。

菅野:とにかくさ、エロに対する個人的な拘りがすごかったですよ、みんなね。その拘りかたがセクシーっていうか(笑)

小谷:あの頃は情報量が少なかったから拘り易かった、っていうのもあるかもしれないね。で、その拘りから妄想が生まれてきたりする。

菅野:そうだね、結局は妄想好きだったのかもしれませんね(笑)。俺たちもそうかもしれないし(笑)。

小谷:スケベっていうのは頭の中を非常に原始的な状態にしてくれるから(笑)。それって、一種のドラック的なものかもしれないね(笑)。

菅野:あとね、あの頃のことはよく時代的なことで片付けられていうけれど、まあ、確かにそういう面は大きいとは思うんだけれどね、それを方便みたいに使うのはよくないよね。

小谷:結局その時自分がやりたいことをやっているだけの話だからね。それは時代にマッチしている人は、才能のある人で、10年早すぎた、なんて言ってる人って結局マヌケなだけなんだよ(笑)。

菅野:まっ、早い人も遅いひともマヌケっていうことだね(笑)。

小谷:「迎合してる」なんて言いたがる人もいるけれどそうじゃないんだよね。

菅野:でも今はエロってあちこちに溢れてて情報量が多すぎるっていうか薄まっているというか、パワーが落ちてる、ってことはありますね。メジャー誌はエロはやっちゃイカンね(笑)。

小谷:そう、情報量の問題はあるね。エロの情報っていうのは貧乏だと妄想が肥大していくわけだけれど、今みたいにエッチなものがそこら中に散逸していると、集約された形にするのは難しいでしょうね。今『性愛の散逸構造理論』っていうのがあるからさ(笑)。

菅野:何いってるんだかね(笑)。でもしたたかなエロチズム、っていうのはあまり感じられないね。スケベな人が減ってきたのかなあ(笑)

一九九三年七月九日

文責・編集部

すぐれたエロ劇画はすぐれたひとりSMに似ている(S&Mスナイパー編集長・緒方大啓)

エロ劇画誌との出会いは、やはり『ガロ』出身作家との出会いによるところが大きい。真夜中のコンビニエンスストアーで立ち読みをした『大快楽』や『ピラニア』(それにしても凄い名前!)に掲載されていた、平口広美さんや、蛭子能収さん、根本敬さんの作品は、特に鮮烈に憶えている。暴力的で残酷なセックスを執拗に繰り返す平口さんの『白熱』や、チョン切られた女の首から、一すじにひかれた墨の色が、真っ白な空間に映えて、鮮血よりも生々しく赤かった蛭子さんの作品。そして、妊婦の腹をかっさばいた強盗が、取り出した胎児を別の女の腹を割いて中に入れ、御丁寧にも縫合までするという、空恐ろしい根本敬さんの作品に出会った時には、ただもう呆然として、コンビニエンスストアーのブックスタンドの前に立ち尽くしてしまったのを憶えている。

もとより『ガロ』の読者であったから、御三方の作品を愛読してはいたのだが、性欲の処理を目的としていた当時のエロ劇画誌で見たこれらの作品は、特に強烈だった。これではオナニー出来ない。ズリネタにならないエロ劇画は何なのだ、と思いながらも、何かエロ劇画誌はとんでもないことになっているのかも知れないと興奮したものだ。つぶさに見てみると、いつもの肉弾相討つ劇画の他にも、俺のはエロとはちょっと違うもんねと主張する若手の作品や、女性ライターのエッセイが並んでいたりして、中には作品のバランスが悪い本も多かったし、何を描いているのか判らないものもたくさんあった。それでも性欲の処理を意図しない面白い作品が載っているのは凄いことだった。

そうした作品には圧倒的なまでの個性があった。エロなんてなんぼのもんじゃいという、声が聞こえた。叫び、犯し、ヤリまくる者も、笑いながら女を殺し屍姦する者も、田舎者も労働者も、都市生活者も、ともかく日常から逸脱せずにはいられない超個性的な性の世界を生きていた。

彼達はきっと肉体を越えたセックスを目指していたのだと思う。あるいは、セックスの向こうにある欲望に突き動かされていたのだと思う。実は、少ないながら私が垣間見たSMの世界も、セックスの向こうにある欲望に近いような気がする。脚フェチやヒップフェチといったオナニズムに欲情する人々。ラバーで全身を包みこみ、通常の肉体を越えたところでしか欲情しない人こうした、個性的な性であり続けるのは、結構大変なことでもある。例えば始めてM女性を前にした男は、ムチひとつ振るうにしても相手の身体を気遣うあまり、貪欲なまでに男を求めるM女性の心理を捕えることなどとうてい出来ず、ともすれば、最終的にセックスでしめくくったりする場合がよくある。SMでの男と女の関係は、セックスを乗り越えた世界にもっと足を踏み入れたがっているはずなのに。相手を縛り、ムチを打ち、果ては浣腸を行い排泄を強要する、こうした手の込んだことをするのは、セックス以上の欲望を満たそうとする個性のあり方のせいだと思う。

すぐれたエロ劇画は、圧倒的に個性的だった。すぐれたエロ劇画は、日常のセックスを粉砕した。その時、作家は、自らの肉体的な欲情をがんじがらめに拘束していたのだろうか。それとも、全身を包んだラバリストのように、暗闇の中でほくそ笑んでいたのだろうか。すぐれたエロ劇画は、すぐれたひとりSMに似ているような、気がする。(違っていたらスミマセン。ところでSMエロ劇画のオススメは、三条友美の『少女菜美』シリーズであります)。

三流劇画15年目の総括(解説・米澤嘉博)

三流劇画ブームと言われた時代から、既に15年が過ぎた。今だから言えるのだが、あれは、半ば作られたブームだった。僕や川本耕次あたりが中心となって、批評同人誌『漫画新批評大系』を核に、いろんなメディアに波及させ、業界の一部の人達がそれにノリ、『プレイガイドジャーナル』『別冊新評』が参画することで何とか形になっていったというのが、実際の流れだったような気がする。意図はと問われれば、面白がりたかったからと言うしかない。つまり、マンガはエロも描きうるのだし、マンガファンにも一般にも相手にされていなかった世界にも、才能と変革の意志を持つ作家や編集者がいることを知らせたかったからだ。

手塚を生み出した赤本、多くの劇画家を輩出した貸本マンガ……マンガは常にマイナーで俗悪な部分から収奪することで、次の時代を創ってきた。少女マンガが手垢にまみれ始めていた時代、三流劇画の垣間見せるパワーは、マンガ状況にとって有効な力たりえるという確信もあった。そして、実際この時期、自販機本の台頭とからむ形で、エロ劇画誌は日増しに面白くなり始めていたのである。

状況と歴史を整理しておこう。

────戦後まもなくのカストリ雑誌の中から、小出版社が生まれ、それは昭和30年代の大人漫画誌のブームを作り出していく。『土曜漫画』『週間漫画Tims』『漫画天国』といったそれらは、ヌードグラビア、実話、記事、大人漫画などで構成された大人の為のエロ週刊誌だった。その中にエロチシズムをテーマにしたストーリー物が現れるのは、1965年頃のことだった。そこから70年代頃にかけて、貸本劇画の作家や児童マンガの作家の参入、『漫画アクション』『ビックコミック』といった青年漫画誌の創刊ブームもあって、大人漫画誌は、エロ劇画誌へと変化していくことになる。記事やナンセンス漫画が減り、エロ劇画が中心になっていく。それでも70年代に入ってからも『トップパンチ』『ヒットパンチ』『漫画Q』などは、末だ古い誌面構成だった。

大きな変化が起こるのは『漫画ベストセラー』改題の『漫画エロトピア』がヒットする74~75年頃のことだ。榊まさるの劇画的な描き込みによる肉体とその量感の生み出すエロチシズム。パタナイズされた性愛ドラマが大ヒットの要因だった。そして『事件劇画』というリアルな題材で描かれる雑誌に、石井隆が登場してくることになる。売れるものがあれば右へならえする利にさとい業界は、74~5年にかけて『ベンチャーコミック』『漫画大快楽』などを創刊させ、能條純一、あがた有為、羽中ルイ、つつみ進といった作家が人気を得ていくことになる。それは性愛をねちっこく劇画的な絵で展開する、榊の流れにある正縫エロ劇画だった。

これまた人気を得たことによって78~9年にかけて30~40のエロ劇画誌が創刊されることになっていく。雑誌の数が増えれば、作家の数も増加するわけで、様々な才能がひしめきあう場所へとそこは変わっていった。少年マンガや少女マンガから、貴村光、福原秀美、小山春男、水島健一郎、村祖俊一、貸本の流れから橋本将次、湧井和夫、さがみゆき...。『COM』世代の作家達もデビューしていく。飯田耕一郎、井上英樹、中島史雄...。『ガロ』の作家達も描いていく。花輪和一、丸尾末広、平口広美、ひさうちみちお...。

エロの部分さえ押さえておけば、あとは何をやっても許されるというある意味ルーズな了解が、宮西計三やいつきたかしといった作家を許容出来もしたし、ダーディ松本や清水おさむといったエロとバイオレンスのマンガを突出させていった。そして、いしかわじゅん、川崎ゆきお、吾妻ひでお、といった作家をも描かせていったのである。

そうした状況の中からエロ劇画界のエスタブリッシュメント的存在であった『大快楽』、意欲的に少女マンガ的なものを取り入れていた『漫画エロジェニカ』、戦闘的姿勢を売りにする『劇画アリス』の三誌は、御三家としてマスコミに取り上げられていくことになる。マイナーであるが故の自由さ、お祭り騒ぎ的な状況の中で、『エロジェニカ』『アリス』はさらに先鋭化していった。コラムの充実、マンガ評の掲載、山田双葉(詠美)、近藤ようこ、柴門ふみ、坂口尚、奥平イラ、峰岸ひろみ等の起用。それは閉塞状況にあったマンガ状況に対する新たな勢力の台頭といえなくもなかったのである。村祖俊一や中島史雄は美少女路線をさらに推し進め、飯田耕一郎や井上英樹は新たなエロスに挑戦し、宮西計三の絵はますます美しくもグロテスクになり、次々と登場してくる新鋭の作品も、ワンパターンだったエロ劇画の領域を拡大していった。インテリ文化人が注目し、女子高校生が『アリス』を求めて自販機を捜し、一般誌へ進出していく作家も出始める頃、『漫画エロジェニカ』が発禁をくらうことになる。

そして『別冊新評・三流劇画の世界』が出た79年頃より、業界はいっきに失速していくことになる。『エロジェニカ』が会社の倒産と共に休刊、『劇画アリス』もまもなく廃刊となり、『大快楽』も編集者がやめることになっていく。『カルメン』『ダイナミック』『ピラニア』など、後を荷負う方向性を持つ雑誌もあったし、『漫画ハンター』『漫画スカット』『ラブ&ラブ』など、面白くなっていた雑誌もあった。だが、幻の三流劇画全共闘の内ゲバ(?)、当局の締め付け、自販機の衰退など様々な要因もあって、80年代に入ると、まるで祭りの後のような寂しい状況になっていった。

三流劇画の後を受けたマニア誌を中心にしたニューウエーブ・ブームも含めて、70年代末のマイナーなマンガ群は、80年前後に相次いで創刊されていった『ヤングジャンプ』『ヤングマガジン』などの新青年誌に、いいところだけ吸収されていくことになる。より安く、より有名作家による、明るいSEX物が出回れば、三流劇画誌はたちうちできなかった。また時代は、内山亜紀の人気でも解るように、劇画的な描き込み、青年マンガ的暗さより、明るいロリコン物を求め始めてもいた。エロ劇画誌そのものが、ロリコン誌という過渡期を経て美少女コミック誌へと転回していくのが80年代だ。

さらにエロも、自販機本、ビニ本、裏本、アダルトビデオと、よりハイグレードなものへと進化していったことも、エロ劇画誌のよって立つ基盤を失わせていったのかもしれない。エロ劇画誌の読者には、マンガファンもいたが、大半は安手のポルノを求める読者達であったことは言うまでもない。ブームがエロ劇画に思想を植え付けてしまったことが、業界のジリ貧につながっていったという言われ方もされたが、それがなくとも、やがては終息していったはずである。20代から30代前半の、作家や編集者のエネルギーのカオスが、そのまま、一つの時代を創っていた。そう見るべきなのである。

あれから、マンガの中では時代は3回りも4回りもした。美少女コミック誌や青年マンガの「有害」コミック問題でさえ、今や忘れられようとしている。かってのエロ劇画の出版社は今も、そうした雑誌を出し、半分以上を美少女コミック誌に変えた。押さえつけられれば、サッと引き、大丈夫と見れば次々とエスカレートさせていく。そのしたたかさがエロ業界なのである。そして、そこは今もマイナーであるが故の自由さを残してもいる。エロ劇画、三流劇画誌は役目を終えたにしても、エロとマンガの蜜月は相変わらず続いており、それは常に可能性のカケラを秘めているのである。

近頃の自販機事情はどーなっているのか?(取材・ガロ編集部)

一般の目に触れにくい「自販機」というメディアの特性を逆手に取り、やりたい放題の誌面作りをすることによって独自のアンダーグラウンド文化を作り上げた「自販機本」。その誌面のブッ飛びようは今回の特集である程度お分かり頂けたと思う。

最近では自販機そのものも少なくなり、あっても中身は一般書店でめに入る本だったりするが(『BOOK VENDER』などというフザけた名前がついているものもある)、あの懐かしい自販機本は果たして無くなってしまったのだろうか。我々取材班は、自販機を求めて夜の町をさまようのであった。

中央線のK駅近くに、ちょっと冷しげな、イイ感じの自販機があるとの情報を得た我々は、早速現地へ赴いた。目当ての自販機はすぐに見つかったが、最近の自販機は本だけでなく、ビデオやオトナのオモチャまで売っている。一般書店で見かけないような、老舗の自販機本らしきものもあるにはあるが、普通に書店売りされている本の方が多い。しかたがないので3千円のダッチワイフを買う。

ダッチワイフにもピンからキリまであるが、1万円以下のものは大体下半身のみと考えてよい。しかし、ここで買ったダッチは3千円のわりにはなかなかよくできている(特にケツのラインがすばらしかった)。オトナのオモチャ屋で売っている「看護婦*1なんとか(1万円)」よりもずっとよく出来ていたぞ! 下半身だけのビニール美女なんて、アクセサリーとして部屋に置くのもちょっとキッチュでいい。さらに布団乾燥機をジョイントすれば「ズボン乾燥機」にもなりそうなので一石二鳥だ(本当か?)。

肝心な本の方はというと、いくつかの自販機をまわってみたものの、めぼしいものはない。写真主体のエロ本も自販機にはよく入っているが、むかーしのビニ本の焼き直しだったりする。一冊買ってみたが、スミの入れ方がものすごくて、アップのショットは何が何だか全然分からない。一発抜こうと思って自販機の前で散々迷った挙げ句、こんなものつかまされちゃたまらんだろうな。他には一般書店でも売っている投稿誌なんかがあったが、最新号ではなく、ちょっと古い号を多少安く売っている。まあ、古い号でも抜くのには問題ないか。

やっぱりオモチャ関係に目が向いてしまう。「健康増大ポンプ」*2と「バールローター」*3がセットで7千円は安くないか。新宿のオモチャ屋ではローターだけで6千円で売っているぞ。「アヌス責め」とかいうオナニーグッズは、筒状のグミキャンディのような材質のもの(スゴイ例えだな)に肉棒を入れてシゴクものらしい。名前通りケツのアナ状の皺が刻まれている。ちゃんとローションも付いていて3千円。でもこういうオモチャって使い終ってから洗うのがムナシイだろうな。

というわけで、自販機本を探しに行ったつもりがオナグッズばかり見てきてしまった。

エロ劇画、自販機本出現以前、性表現に限らず、出版界には様々なタブーがあった(もちろん今でもあるが)。カッコ良く言えば、それ等のタブーを、試行錯誤しながら一つ一つ打ち破って行ったのが今回の特集で取り上げたような雑誌である。確かにそういった側面もあったのだ。今回のインタビューでも分かるように、そうした雑誌の作り手はほとんど素人だった。エロ雑誌の身軽さと、素人のムチャクチャが、20年前後の特殊な状況を作り出したのである。

編集後記

☆今月は対談の方でも楽しませてくれた高杉弾氏は、やっと結核も治ってメデタク退院したと思ったら、今度はまた糖尿で入院されてしまいました。糖尿はゲッソリと痩せてしましますが、もともと痩せておられた高杉氏はさらにガリガリになってしまい「なんとか40キロ台はキープしておきたいんだけれど」と嘆いておられました。デブには羨ましい話ですが、ビョーキはつらいので、励ましのお便りを出しましょう!

♡今月は特集を通じ、大勢の先輩編集者に聞く(読む)ことができ勉強になった。例えば白夜の末井さんは、『写真時代』で年商80億という現在の白夜につながる道をつくりだした人だ。「所詮雑誌なんだから」という言葉の深みをどう解釈するかが、今後のガロの課題だ。(山中)

〄「編集後記」というものはフツウ編集が終ってから書くものだが、これから書かなきゃならない原稿が6ページ分ある。ということは当然、1日発売は無理なわけで、書店に行って下さった方どうも済みませんでした。(浅)

🌸ヌマゲン氏と、憩写真帖の撮影をしていると、「何を撮ってるんだ」といかつい顔したおやじに聞かれることがありますが、「あの、憩の写真を......」と言うと、「ああ、憩ね!」と豹変します。不思議な力があるもんだ、憩には。限定本の予約をお待ちしてます。(高市)

⛩その昔、私もエロ本にはお世話になったものです。青林堂の給料では食えず餓死寸前だった時、エロ本編集者の方々からお仕事をいただき命拾いしました。会社が終わるとそのまま白夜書房やEUオフィスに直行して原稿を書いたりして。そういえばずっと前に給料をいっぱい貰っていた末井さんに「もうビンボーはヤだから末井さんの子供になりたい」といったら「いいですよ」と笑ってましたっけ。ハハハ(手塚)

♬あーまた買っちまったよ三脚と雲台! マクロレンズの接写用にミニ三脚と、微動装置付マクロスライダーだ。世の中にや世渡りがウマいっつーか運がいいっつーか、人からものを貰うのにッイてるヤツって必ず身近にいて、わしの場合はO場(仮名)営業部員がそーなんだけど、わしにゃ「マミヤの645、モデルチェンジしたから古いのあげるよ」とか「ハッセルブラッドあきちゃったからあげる」とか「ライカ、使いませんかのぉ」とかゆー人がちっとも現れないぞ。(当たり前だが)それどころか某カメラ雑誌(ガ●ケンの『CADA』)に恥をしのんでモニター応募したが見事に外れるし。こういう「物貰い運」は全てO場嬢が持ってってるのではないか。←やつあたり...さて先月山中編集長にカメラ俺にくれよお宣言をした私ではあるが、結果「あれ、面白かったよ」の一言であった。ケチ。(白取)

撮影用に購入したダッチワイフがそれから何処へ行ったかというと、実はまだ俺の部屋に居たりするのだが月の九十九里浜で浮き輪がわりにダッチワイフを小脇に抱えた坊主頭の男がいたら、気軽に声をかけてくれ。そいつがこの俺サ。(ぞの)

今月、青林堂内には資料用のエロエ口本がわんさかあって、ペラペラとみてたら、なんだか人生観が変わってしまいました。そういった事を何年も続けていると、北園さんのような立派なエロの帝王になれるのですね。(大場)

今月中旬に鳩山郁子さんの2冊目の単行本『SPANGLE』出版予定です。1冊目の『月にひらく襟』も同じ位に再版予定なのでこちらもよろしくお願いします。(志村)